コロナ渦による混乱が落ち着き始めた今年の夏、OVER50の2人の女性が、それぞれの冒険へと旅立った。

現在53歳の神尾覚子は、長年に渡って温めてきた夢を実現すべく、インド北部のヒマラヤ山脈へロイヤルエンフィールドを駆った。一方、本誌の若林葉子は、7年ぶりにモンゴルラリーに出場。遊牧民の家族との出会いにより、これまでとは一味違う思い出深い夏となった。

話の最後に「それで、夢は叶いましたか」と聞いてみた。インドから帰国して数日経った神尾覚子さんは、「叶い……ましたね。うん、叶いました」と、少し間をおいて、そう答えた。

夢とは、ずっと以前からいつか行ってみたい、走ってみたいと思い描いていた海外ツーリングのことだ。十代や二十代の頃は広大な北米大陸を走破することであり、いつしかその地が欧州の国々に変化していたが、ともあれ日本とは異なる景色の中でバイクに乗ることに憧れた。そしてそれは、50歳を迎えてほどなく、達成されるはずだった。オーストリアを起点とした数ヵ国を巡る旅を計画し、航空券も宿泊先も、もちろんバイクの手配も済ませ、あとは空港に向かうだけ。準備はそこまで整っていたからだ。ところが、どうにも抗えない力の前に、すべての中断を余儀なくされた。コロナ渦だ。

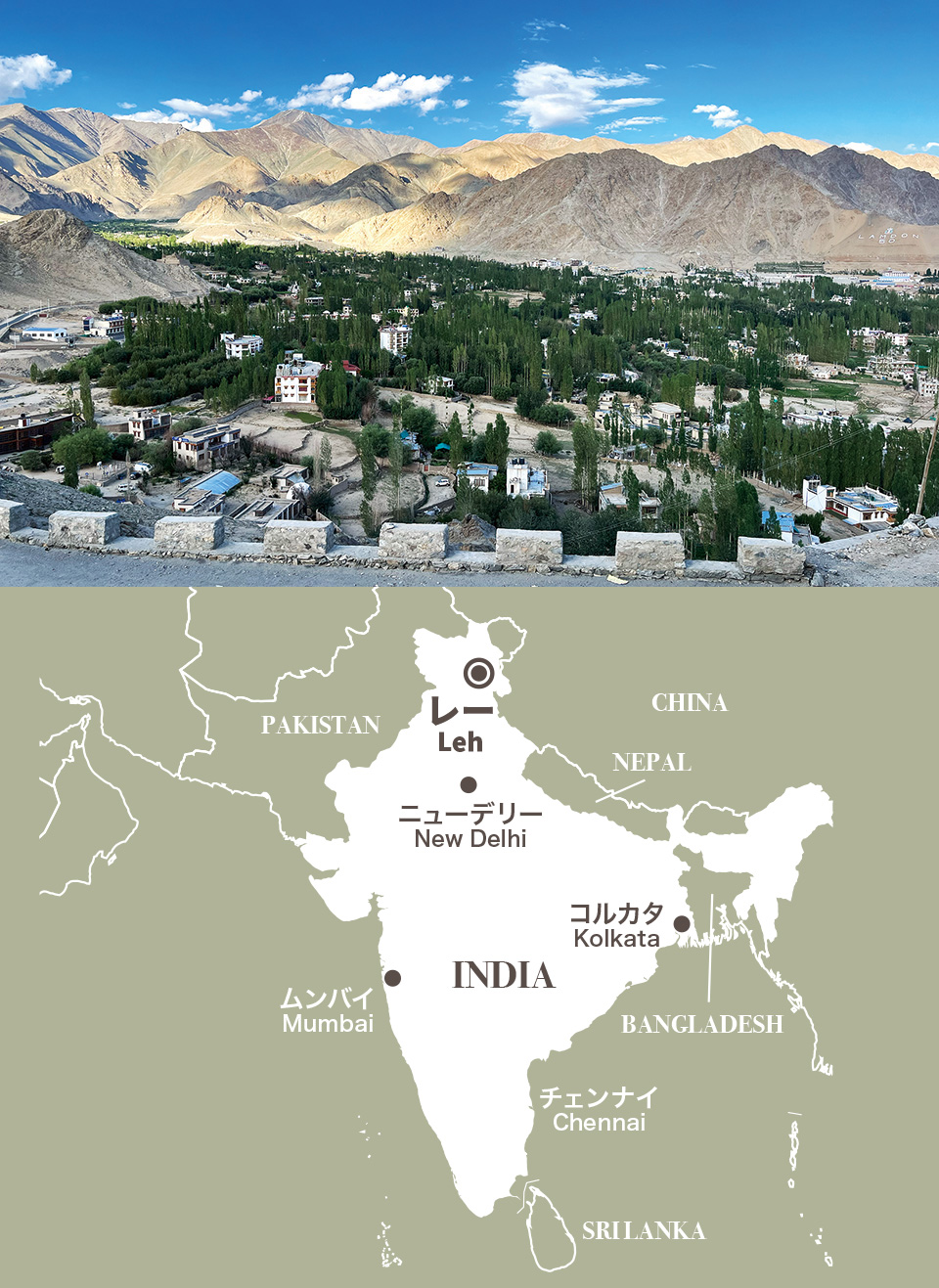

自分では如何ともしがたい状況もさることながら、こういうものはちょっとした巡り合わせで遠のいていく。結果的に逸したタイミングを取り戻せず、あきらめつつある中で3年が経過。今年もさしたる変化はないはずだったが、8月初旬、覚子さんはオフロード用の装具を一式揃えて機上の人になっていた。降り立った地はアメリカでもヨーロッパでもなく、インドの町レー。手にしたキーはハーレーダビッドソンでもKTMでもなく、ロイヤルエンフィールドのそれである。

ロイヤルエンフィールドは、針や銃を製造する前身企業を経て、1901年から2輪に進出したイギリス生まれのブランドだ。50年代に入るとインドに拠点を置いて規模を拡大。現在はインドとイギリスの両方にテクニカルセンターを構えながら、世界120ヵ国にそのプロダクトを展開している。そんなロイヤルエンフィールドは、バイクという製品に留まらず、それを使った経験の提供に熱心だ。そのひとつが「モト・ヒマラヤ」と呼ばれる冒険ツーリングで、ヒマラヤ山脈を臨むインド北部で毎年ツアーを開催。20年以上に渡る実績を持ち、これまで3万人以上のライダーが参加した。ライダーは、アドベンチャーモデル、その名も「ヒマラヤ」に乗り、およそ1,000キロの行程を7日間かけて走破する。このツアーを知った覚子さんは、海外ツーリングの思いを再燃させ、参加を決めた。くすぶらせたままだった夢に、ひとつのケリをつけることにしたのだ。

最低11日間の休暇と64万円の参加費用が用意できれば、モト・ヒマラヤに参加する権利が得られる。費用の中には、往復の航空券、宿泊費(すべてシングルルーム)、朝食と夕食、ガソリン代を含めた車両レンタル代、メカニックとドクターの帯同費といった、かなりのサービスが含まれる。たった独り、忽然と荒野に放り出されたりしないサポートの元、かの地の雑踏から、ほとんど手つかずの自然までを満喫でき、さらには標高5,000メートル超という、文字通り世界最高峰を貫くルートが組み込まれているのだから、その凝縮感は、他に比べるものがない。

なんだ、時間とお金で買えるパックツアーか。ソロのキャンプツーリングを好むライダーの中には、そう鼻白む人がいそうだ。しかし、想像してみてほしい。さらりと書いたが、最高点は5,400メートルに近い高地である。そこは富士山の頂上3,776メートルが遥か眼下にかすむほど高く、植物の生育が可能な森林限界はとっくに過ぎている。そして、躰にもエンジンにも充分な酸素が行き渡らないのだ。またその手前には、氷河が溶け出した川が何本も横たわり、拳より大きな石のガレ場が何キロも続くといった、一筋縄ではいかない荒涼とした世界を走り抜ける必要がある。

したがって、主催する方も決して美しい景色だけを誘い文句にしない。ライディングギアに対する細やかな基準、交通マナー、家畜に衝突した場合は、保険が対象外であること、食事や水の問題、トイレの衛生面など、注意喚起は多岐に渡る。参加するには、腕立て伏せ50回+5キロの距離を40分以内にクリアできる基礎体力があることなどが強く推奨されている。

また、いくら優れたライディングスキルを持っていても、いくら体力に自信があってもどうにもならないのが高山病をはじめとした病気に対してだ。そのリスクを軽減するため、任意ではあるが、腸チフス、A型肝炎、破傷風などに備えるワクチンの接種、高山病予防薬の処方、英文の健康診断書の作成など、やらなければならないこと、やっておいた方がいいことに掛かる時間と労力は、お手軽なツアーのそれではない。

覚子さんはそれらに加えて、高地トレーニングも取り入れた。低酸素ルームでのジョギングを通し、標高の高い場所への順応をはかりつつ、心肺機能を強化。ツアーがスタートする2ヶ月前からすでに冒険と挑戦が始まっていたのだ。

バイクでヒマラヤを走る。いかにも魅惑的な文言ながら、まとまった休みが取れそうだから、ヒマラヤに行ってみたかったから、という軽い思いつきでそれは実現しない。ロイヤルエンフィールドがもてなしてくれる領域と、自分でクリアしなければならない領域が明確に存在し、少なからずリスクがあることと、一定のスキルが求められることが、あらかじめつまびらかになっている。それを心に留め置いてなお、望むならどうぞという、極めて成熟したスタンスが感じられる。依存心が強く、すぐに責任を相手に求める日本的なツアーとは決定的に異なる。

覚子さんがバイクの魅力に触れたのは、高校1年生の時に経験した2人乗りが原体験だ。タンデムシートでは満足できず、16歳で原付、17歳で中免(今でいう普通自動二輪)を早々に取得すると、やがて1人で日本中を旅するようになる。いっときは、ひと夏で20日近くキャンプをしながらツーリングに出ていたという。他にもオフロード、サーキット走行、サンデーレース参戦 ……と、ひと時もバイクをとめることはなかった。

バイクって楽しい。最初に抱いたささやかな思いがどんどん膨らみ、どこか遠くへ行きたい、知らない景色を見てみたい、と切望するようになったきっかけは、はっきりしている。高校時代に読んだ三好礼子さんのエッセイの影響だ。ライダー、ライター、TVレポーターとあらゆる顔を持つ三好礼子さんの著作に描かれているバイクと、その先に広がっている瑞々しい世界に感銘を受けた。

三好礼子さんは日本一周ツーリングを経て、やがてパリ・ダカールやファラオ、チュニジアといったラリーに傾倒していくことになる。比較的現実味のある日本一周と、一般的には非現実的な世界的規模のラリーの間に存在するのが海外ツーリングであり、それが覚子さんにとっての大きな夢として育まれていった。

予定でも計画でも目標でもなく、夢。この言葉に対する捉え方は人それぞれだろうが、そこに到達するには20年、30年といった時間を要するものではないか。実際、覚子さんは30年以上の年月を掛けて、夢を実現したことになる。三好礼子さんの著作でバイクの可能性を知り、漠然と海外への憧れを抱いたのが十代の終わり頃。二十代と三十代は、まずバイクありきの生活に明け暮れて下地を固め、四十代前半で少し立ち止まり、他にも目を向けながらひと休みしたが、50歳になったことを機に、再びその熱を取り戻すもコロナによって頓挫。そうした紆余曲折が、今夏、ようやくひとつにまとまっていくことになったのだ。

夢が叶うという現象は、瞬間的なものではない。夢を抱き始めた頃は遠くにあり、それはひとつの到達点に見えている。山のてっぺんに自分の旗印を掲げる姿を想像するが、いざ立ってみるとそこは点ではなく広々としている。誰かが振ってくれるチェッカーを華々しくくぐるわけではない。

少しずつ近づきながらも、少しずつ想定とは異なる力が働き、その度に少しずつ方向を変えながら進む。そして、あるところで「とりあえずここかな」と自分でゴールを決めることになる。それは失望ではない。自分で自分に区切りをつけ、「さて次は」と周囲を見渡す時間の境目で、これは夢が叶ったのかもしれないな、とぼんやり納得することになる。冒頭、覚子さんの言葉にあった間合いは、まさにそれだったのではないか。その感慨が持てる人とその人生は、とても幸せなもののように見える。

覚子さんは昨年の秋、夢に至る最初のきっかけとなった『レイコ―“永遠のトキメキ少女”宣言』(晶文社)を携えて、三好礼子さんが営む長野県のカフェを訪ねてカバーにサインを入れてもらった。そこに書き添えられた“地球に遊びに来たんだ!!”というメッセージがどこか示唆に富む。遥か彼方に感じられ、それゆえ易々とは目指せなかった海外の道も同じ地球の上にあり、決して遠くはない。もしかするとそれは、16歳だった覚子さんが走り始めた道と、なんら変わりがなかったのかもしれない。しかし、「いつかあそこへ」と願い、一歩踏み出せたことが夢へ向かうことであり、生きることと同義なのだ。

Kakuko Kamio

撮影協力:ARAI HELMET / HYOD PRODUCTS / JAPEX (GAERNE) / NISSEI(KRIEGA)

~MOTO HIMALAYA 2023

文・伊丹孝裕