ゴビ砂漠を舞台としたRallyMongoliaに2009年に初めて出場し、それから2016年までの間に計6回、このラリーに出場した。ずぶの素人である私があの広大な大地を自分で走ってみたいと、ただそれだけの動機でチャレンジし、ナビをやったりドライバーをやったり、ひとりで走ってみたりしながら、とにもかくにも全てを完走したのだから、我ながら良くやったものだと今でも思う。しかしながら掛かる費用もかなりのものだし、私個人としてはやり切ったという気持ちもあり、2016年で一区切り付けたのだった。

だから、オート部門に初出場する高木哲男氏のナビとして声を掛けていただいたこの夏のモンゴルラリーは、私にとって超ラッキーなおまけ、神様がくれたご褒美だった。

私にとっては7年ぶり7度目のモンゴルラリーだったが、このラリー自体、コロナ禍を経て3年ぶりの開催だった。エントリーの時点では本当に開催できるのだろうかと、おそらく主催者さえも半信半疑だったに違いない。しかし無事に開催の運びとなり、蓋を開けてみると、モンゴル、日本、韓国、中国から二輪50台、四輪25台がスタートとなるウランバートルに集まった。これまでと違ったことは初参加の方が多かったことである。正式に発表されているわけではないが、スタート前のブリーフィングの様子では半数とは言わないまでも、優に1/3を超える人数がいたと思われる。3年の間、開催されなかったことがかえってこのラリーへの機運を高めたということもあるだろう。またいつの間にか、オフロードに情熱を注ぐ日本人ライダーたちにとって、モンゴルラリーが一つの目指すべき到達点として認識されるようになったのかも知れない。

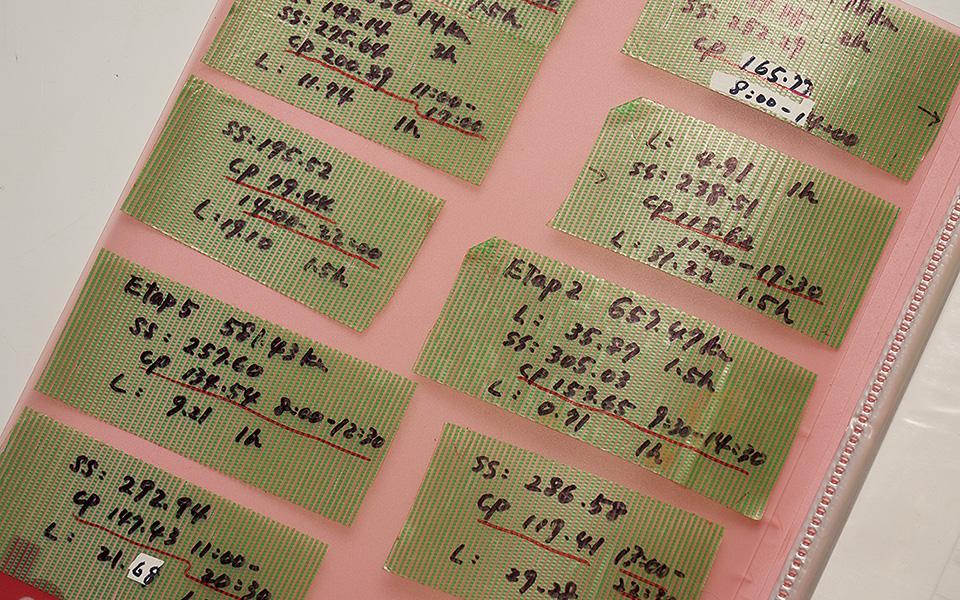

今年のラリーは南へ進路を取ったから、連日、暑さと闘いながら、7日間で総走行距離3,500キロを超える長い行程となった。1日で650キロ以上走る日が2日も含まれていたのだが、これだけ距離が長くなると、トップを走るグループと最後尾を走るグループでは3倍以上のタイム差がつく。四輪部門で言うと、ポラリスなどのバギーで走るトップグループはそれでも明るいうちにビバークに戻ってくるが、ジムニーではどう頑張っても夜になってしまう(例外は菅原照仁氏がドライバー、菅原義正氏がナビを務めたジムニー。照仁氏は現役のダカール・ラリードライバーであり、ジムニークラスでは今大会ぶっちぎりの優勝)。

そして大抵、中盤以降を走る選手にドラマは起きる。私たちのジムニーがまさにそうだった。暗闇の中を右へ曲がる道を探しながら走っていた時に、少し前に降った豪雨によって泥沼となったところに侵入してしまったのは競技2日目の夜のことだった。屋根に積んでいたラダーを下ろして、タイヤの下に入れ、脱出しようと試みるもにっちもさっちも行かず、うっかりしていると自分の足まで抜けなくなるくらい泥が深い。ドライバーも私も泥まみれだった。ただこの時はオンコースにいたから、後続の女性ドライバー、ヒデさんの運転するジムニーに引っ張ってもらって、ことなきを得た。

そして本当のドラマは6日目の夕闇が迫る頃に起きたのだった。その時、私たちはコースを外れてしまって、オンコースに戻る道を探しながら走っていた。ごく緩やかな下り坂、なんと言うこともない走りやすいピストで、ただ土の表面が少し雨で濡れていた。私はどうやってルート復帰しようかと考えながら少し遠くの方を見ていたのだが、突然、クルマがくるっと向きを変えた。そこから先はもう何がどうなったのか分からないまま、がしゃんという音がしたことまでは覚えている。最後はだんっ! だんっ! という振動と共に静かになり、気がつくと助手席が空に向かって、クルマが横倒しに止まっていた。

「これは大変なことになった」と私は思った。ミスコースして横転したら、オフィシャルの助けは当てにできない。ましてやこの時間、暗くなったらお手上げである。一度に様々な不安が湧き上がってきたが、しかし幸いなことに高木さんも私も体は動く。大きな怪我はしていない。そのことに心底ホッとした。まずはクルマから出なければと気持ちを切り替えた。

とりあえずエンジンが切れていることを確認し、上側にいる私が先にシートベルトを外して、なんとか立ち上がってドアを開けようと試みる。しかし私の力では開かない。モノやガラスの破片が散乱する狭い車内でどうにかこうにか高木さんに立ち上がってもらい、ようやくドアが持ち上がった。とにもかくにもふたりとも車外に出ることができた。

改めて見てみると私たちは羊の群れの中にいた。――助かった、と思った。羊がいるということは必ずどこかに遊牧民がいる。これまでの経験から、十中八九、彼らがやって来るという確信があった。予想どおり、丘の向こうにちらっちらっと動くものが見える。私は大きく両手を振った。別々の方向から、それぞれ馬に乗った遊牧民が2人近づいてきて、大丈夫か? というふうにクルマのそばで馬を降りた。

それからどのくらいの時間、そこにいたのか、よく覚えていない。冷静なようで、実はそうでなかったのかも知れない。とにかく、ひとりの遊牧民がまた馬に乗り、元来た方へ去って行った。言葉は分からなかったが、クルマを取りに行ってくれたことは理解できた。どれだけ待っただろうか。待っている間、その場に残ってくれた遊牧民の乗ってきた馬が目の前でのんびりと草を食んでいる。それを見ていると少し落ち着きを取り戻せたような気がした。

一度去った遊牧民は戻ってきたときランクルに乗っていた。そしてクルマには奥さんと6歳くらいの女の子が乗っていた。奥さんはクルマから降りてくると真っ直ぐ、私の方にやってきて、体は大丈夫? と聞いてくれた。元気のいい明るい奥さんで、ランクルに牽引ロープを繋いで、引っ張ってジムニーを起こすときにも、「クルマを壊さないようにゆっくり引っ張るのよ」というふうに、旦那さんにあれこれと指示を出して大活躍してくれた。娘さんはその周りを飛び跳ねて遊んでいる。

車体を立て直したジムニーは、高木さんがイグニッションキーを捻ると、ブオーンと一発でエンジンが掛かった。ジムニーすごい。みんなで顔を見合わせて喜んだ。

さて、ここからどうするか。エンジンが掛かったとはいえ、助手席側のショックのブラケットが折れてしまっている。3つあるミラーも全てもげてしまっていた。ドアは外側から持ち上げながら力づくで押し込まないと閉まらない。窓ガラスはヒビだらけ。満身創痍である。もう太陽の名残もなかった。この状況ではオンコース云々よりも、なるべく早くビバークを目指すべきだろう。前日まで南へ南へと走ってきたが、この日は再びウランバートルに近づくべく北西に進路を取っていた。モンゴル語はできないが、どこへ行っても地名だけは通じることを知っていたので、私は「ウランバートルへ行きたい」と身振りを交えて遊牧民に伝えた。彼らは「あっちの方向へ進め」と手で方向を指し示してくれた。そしてシートの上に飛び散ったガラスの破片を、自分の民族衣装の袖できれいに払ってくれた。

行くしかないのだが、前日の雨で行きたい方向が川になっていたり、思わぬ場所が湿地のようになっていたりでうまくルート復帰ができない状況だったから、私は不安だった。

彼らにお礼を言い、別れを告げて走り出したが、案の定すぐに行手を川に塞がれた。どうしたものかと思案していると、隣にランクルがまたやってきた。「着いてこい」と言っているようだ。着いて行った先にはゲルが立っていた。どうやらクルマを乗り換えて道案内してくれるらしい。

ゲルの前にはトラックとバイクとプリウスが停まっていて、遊牧民のご主人はクルマをランクルからプリウスに乗り換えた。奥さんはゲルを何度か出たり入ったりしていたが、最後に私たちのクルマに何かが入ったビニール袋を持ってきてくれて、中にはチーズらしきものが入っていた。アーロールと言って家畜の乳から作ったチーズを天日干しにした遊牧民の伝統的な常備食だということが後から分かった。お腹が空いているだろうと私たちを気遣ってくれたのだ。そして、娘さんはゲルから毛布を抱えて出てきて、プリウスの後席に乗り込んだ。なんと仲の良い家族なのだろう。

そこから彼らは私たちを気遣いつつ、暗闇の道なき道を数十キロ先導し、気がつくと、クルマの往来のある平坦な場所に出ていた。私たちだけではそこまでたどり着くことは絶対にできなかっただろう。砂漠や土漠というと道なき道を行くというイメージがあるかも知れないが、砂丘でない限り、少なくとも訪問者である私たちは原則、道以外は走らない。道といっても、クルマの轍が自然と道になった程度のものだが(私たちはそれをピストと呼んでいる)、道を走っている限りは一応、安全だからだ。ときにはオフピストで走ることもあるが、それは例外である。ましてや暗闇でオフピストを走ることは怖くてできない。彼らは行手を阻む川を避け、ときにピストを、ときにオフピストを先導してくれた。しかもプリウスで。

転倒したクルマを起こしてもらったとき、すでに現地の通貨で相応のお礼をしていたが、2度目の本当のお別れのとき、高木さんはモンゴルに来る前に買った時計をご主人に、私は防寒用に新調したダウンジャケットを奥さんに、そしてプリウスの中ですっかり眠ってしまった娘さんにはランチパックにもらったパンをせめてものお礼にと差し出した。

高木さんは別れの後、クルマの中で彼らの行為を「惜しみのない親切」と表現したが、全くそのとおりで、彼らは別に見返りなど求めたわけではなく、ごく当たり前に、困っている旅人を助けてくれたのだ。厳しい自然の中ではそれが当たり前なのかもしれない。とはいえ、自分の身に置き換えたとき、勝手に遊びにきている旅人のために、また同じ距離を帰らなくてはならないのにも関わらず、夜中に何十キロも道案内をすることができるだろうか。

どこまでも続く地平線、見渡す限りの花畑、夜空を覆う満点の星。モンゴルの自然の美しさは何にも例えがたいが、それ以上に胸を打つのは、もう二度と会うことのない人たちとの一期一会の出会いだ。それがまた私がこのラリーを愛してやまない魅力のひとつなのである。

Yoko Wakabayashi

撮影協力:ARAI HELMET

~Rally Mongolia 2023

文/写真・若林葉子