川端康成の『伊豆の踊子』をドライブのテーマにした「光を求めて―『伊豆の踊子』を巡って、修善寺から下田へ」を掲載したのは2011年2月号だった。

あれから14年経った今、再び同じルートをたどり、「ドライブとは、なんなのだろう」と考えを巡らせた。

かつて毎月のように企画していたドライブページを復活させよう、という話になったとき、私の頭に真っ先に思い浮かんだのは2011年2月号(Vol.99)の「光を求めて―『伊豆の踊子』を巡って、修善寺から下田へ」だった。今から14年前も前のことである。これまでたくさんの原稿を書いてきたから、その全てを覚えているわけもなく、忘れていることの方が多いが、いくつかは強く記憶に残るものがあって、この記事はそのうちのひとつだ。

当時、この原稿を気に入っていたわけではない。ドライブ記事の題材を文学に求めたことは初めてだったから、むしろ「本当にこれで良いのか」と最後まで自信が持てなかった。それでも今読み返すと、この小説と、舞台となった伊豆という土地の間を、実際に行ったのは一度きりでも、頭の中でなん度も行き来して考えを深めていった跡があり、写真には、ひんやりと暗いトンネルを抜けた先の、温かな太陽に照らされた南伊豆の明るさが映し出されている。それは小説の主人公の心情とも通じるものがあり、そんなもののひとつ一つが私の記憶に刻まれているのかもしれない。

ドライブ記事を復活させるにあたりどこへ行こうかと、古いバックナンバーをいろいろと引っ張り出して読むうち、ふいに「もう一度、14年前の『光を求めて』のときと同じルートをたどってみよう」 と思った。偶然にも季節は14年前と同じ1月の中旬。カメラマンも当時と同じ長谷川さんにお願いした。

14年前、『伊豆の踊子』を選んだのは実は特別な思いがあってのことではない。伊豆がクルマで行く旅として、私の住む横浜から近すぎず、遠すぎない適度な距離であること。この小説が読んだことはなくても誰もが知っているポピュラーな文学作品であること。文庫本でわずか40ページほどという読みやすさもその理由だった。いやはやノーベル文学賞まで受賞した著者が聞いたらさぞや嘆かれることだろう。

そんなわけで、申し訳ないけれど、大した期待もせずに読み始めたのだったが、出だしの一文でいきなり小説の世界にひっぱりこまれた、のだったと思う、多分。いや間違いない。

ーーーー 道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。

この美しい文章である。川端康成と言えば有名なのは『雪国』の冒頭(「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった」)だが、それにも負けるとも劣らぬ名文だ。さすがとしか言いようがない。この一文だけで、十分に天城峠へ行く理由になるではないか。そうしてとにかく14年前、動機はどうあれ、『伊豆の踊子』の主人公が歩いたであろうルートをクルマで追い、要所ではクルマを降りて歩き、主人公の心情に思いを馳せたのだった。

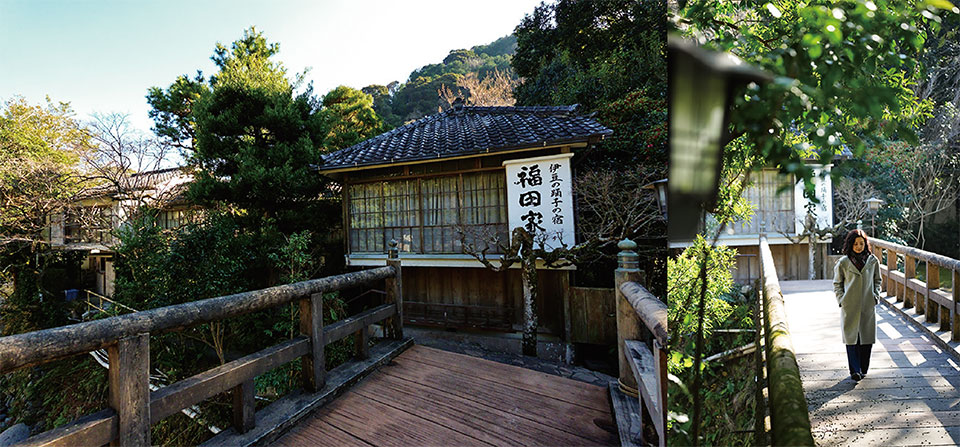

だからなのか、この小説は私の中でくっきりとした情景が結ばれている。つづら折りの峠道も、ひんやりと暗いトンネルも、主人公一行が泊まった旅館の2階の部屋までもが。

ただ、出掛ける前に入念な下調べをしたわけでもないから、行ってみて初めて気づくこともあれば、行ったときにも気づかなくて、帰ってから知ることもある。

今回、旧天城トンネル(天城山隧道)に向かって国道414号線から逸れ、旧道に入ってひっそりとした木漏れ日の中でクルマの撮影をしていたら、カメラを構えていた長谷川さんが「若林さん、なんかさ背中に視線を感じて振り返ったら、川端康成が見てるんだよ」と言う。前回は気づかなかったが、苔むした文学碑がそこにあった。

また街道沿いに小さなお蕎麦屋さんを見つけ、お昼を食べのだが、そこで干し椎茸が売られていた。お店の人に聞くと、温暖で降雨量の多い伊豆は昔から椎茸が特産物なのだそうだ。わさびのことは知っていたけれど、椎茸のことは知らなかったから、ちょっと嬉しくなって、お土産に一袋買うというおまけもあった。

小説の空気に触れたせいか、帰ってきてからも余韻が続き、新潮文庫の新版に収録されている重松 清の解説を読んでいたら意外なことが分かった。川端康成は自分の死んだあとに、この小説だけが読み続けられて、この小説の作者としてだけ名まえが残ることがあるかもしれないなどと心配していたというのである。東京と伊豆を結ぶ特急に「踊り子」という名が冠され、昭和の時代に6回も映画化されたのだから、作者の心配も由なきことではないけれど、それにしても、である。

68歳のときには、27歳で発表したこの作品について、「『伊豆の踊子』の作者であることを、幸運と思うのが素直であるとは、よくわかっている。それに何か言うのはひがごころであろう」と複雑な心境を吐露していたことにも少々驚かされる。

そもそも『伊豆の踊子』は、旅で踊り子に出会うことで、主人公が自分の“ひがごころ(捻くれた気持ち)”から解放される物語なのだ。主人公は、孤児となり、それゆえにひがごころを持たざるを得なかった作者自身が投影されているから、川端康成にとって、“ひがごころ”は生涯にわたる十字架のようなものだったのかもしれない。

そして旅から帰ってきたあとの余韻はさらに川端康成を離れ、別の小説へと行き着いた。松本清張の『天城越え』である。松本清張にそんな短編があることも知らなかったが、気になってすぐに手に入れた。

『伊豆の踊子』の主人公は二十歳の高等学校の生徒だ。制帽を被り、紺飛白に袴姿で高下駄を履いて修善寺から天城峠を越えて南伊豆へと向かう。『天城越え』の主人公は鍛冶屋の倅で16歳。母の小言が嫌になって家出し、裸足で下田街道から天城トンネルを抜けて修善寺へ向かう。小説の空気は前者は無垢で明るく、後者は世俗的で暗い。同じ場所を舞台にしても、何もかもがまるきりの正反対だ。

『天城越え』の冒頭では『伊豆の踊子』を川端康成の名作として紹介しており、だから『天城越え』は松本清張の挑戦でもあり、“力試し”でもあるようでちょっと面白い。どちらも天城峠という場所の異なる表情を見事に引き出している。

土地は物語を生み出し、物語は土地の表情をさらに魅力的なものにするのだろう。

こうして久しぶりにかつてと同じように小説の舞台となった場所にクルマで出掛けてみて思うのは、ただ目的地へ向かって走らせるだけでないドライブのなんと充実していることだろう、ということだ。

カーナビで目的地をセットし、カーナビに案内されていくと、たいてい道は最短ルートで結ばれ、同じ道に多くのクルマが列を成し、ドライブはただの移動になってしまう。もちろんそれだってクルマで出かけることには変わりないし、悪くはないだろう。でもなにかひとつテーマを持つだけで、ドライブはずいぶん違ったものになる。私は『伊豆の踊子』をたどる旅で、そのことを実感した。

別に難しいことを考える必要はない。誰にだって好きなアニメや映画、お気に入りの音楽、興味のある歴史上の出来事など好きな物語の1つや2つはあるだろう。そのゆかりの場所へ出掛けてみればいいのだ。

好きな物語というのは、その人の本質と関わる何かであることがほとんどだ。50代にもなると、生活をこなすことに長けてしまって、自分の本質なんてことは考えもしなくなる。でもその人が好きと思う物語の中には、自分がほんとうに大切にしたいこと、ほんとうにやりたいこと、ほんとうに乗り越えたかったこと……いろんな“ほんとう”が隠されているはず。

自らハンドルを握って運転し、その物語が生まれた場所を訪ね、物語をより深く知ろうとすることは、結局のところ、自分と向き合うことなのだ。物語を生み出したその場所の必然と触れ合うと、忘れていた、あるいは封印してきた自分の感情が再び動き出す。そういうことがあるのではないかと私は思う。いつまで元気で自由に動けるかと考えたとき、残念だけれど私たちにそう多くの時間は残されていない。ぐずぐずしてはいられないのだ。さあ、ハンドルを握って出かけよう。心の旅に。

若林葉子/Yoko Wakabayashi

今回の旅のクルマ:MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

エンジン:4気筒DOHC16バルブ 総排気量:2,359cc 車両重量:2,120kg

【エンジン】最高出力:98kW/5,000rpm 最大トルク:195Nm/4,300rpm

【モーター】最高出力:(前)85kW(後)100kW 最大トルク:(前)255Nm(後)195Nm

燃料消費率:17.2㎞/L(WLTCモード) 駆動方式:4WD