日本の戦後復興を陰で背負い、GHQをして「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた白洲次郎。

彼について書かれた数々の書籍からは、どのような局面でもプリンシプルを貫いた彼の姿が伺い知れる。 そして、生粋のカーマニアであった姿も見えてくる。

留学中にヨーロッパ大陸をめぐる12日間の自動車旅行に出かけ、晩年までポルシェを駆った白洲次郎をオイリーボーイの側面から辿ってみたい。

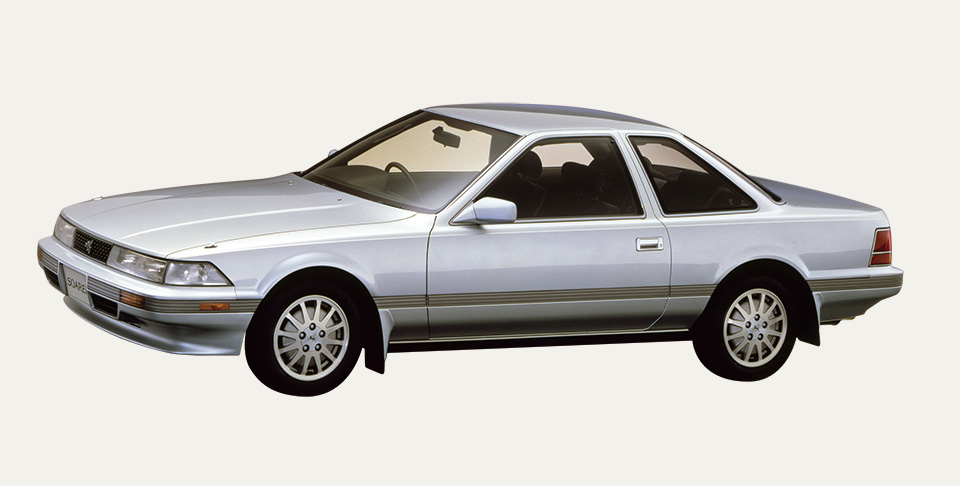

’89年型ポルシェ『911』から降り立った背の高いスラリとした男性は、「東京からクルマでいらしたんですか?」と少し驚いたようだった。「てっきり新幹線かと思いました」と続けると、穏やかな笑みを浮かべた。トヨタの初代『ソアラ』を開発した主査の岡田稔弘さん、その人だ。

1981年。初代『ソアラ』を世に送り出したその年、岡田さんは初めて「次郎」に会った。というより会いに行かされた。「当時の社長、豊田章一郎氏に、クルマの文句ばかり言うおじいさんがいるから、主査の君が話を聞いて来いと言われましてね。普通のクルマ好きのおじいさんなんだろう、くらいの気持ちで会いに行ったんです」。

しかし文句を聞きにいったはずが、その日はクルマのことは話題にも上らず、フランス料理をご馳走になっただけだという。独特の雰囲気の人だなという印象が残った。しかし、その1週間後、「次郎」から手紙が届く。そこには『ソアラ』への苦言が並んでいた。

「白洲さんが乗っておられたのは、発売直後の初代『ソアラ 2800GT』4速ATの白でした。それに対して、「ステアリングの握りが太すぎる」、「最小回転半径が大きすぎる」、「バッテリーの位置が前過ぎるし、容量が小さすぎるのではないか」といった内容が、箇条書きにされていました」。

確かに、バッテリーはフロントアクスルより前に設置していたため、鼻先が重くなる。ただサイズについては、決まった基準のもと、しかるべき計算で割り出されたもので問題はなかった。けれども、「普通のクルマ好きのおじいさん」でない「次郎」は、机上の論理ではなく、自分が重ねてきた経験をもとに指摘してきたのだ。

「手紙を貰った後、実際に市場から出てきた声と重なるものもありました。すぐに設計変更した所もあれば、2代目に生かしたものもあります」。

太さを指摘されたステアリングは、ワンオフで細いものを作り、赤坂にあった「次郎」の駐車場で岡田さん自らが工具を手に付け替えたという。

『ソアラ』が誕生したのは、白洲次郎が

そもそも白洲次郎は、エピソードにこと欠かぬほど「原理原則」を重んじる人として知られている。同時に、開戦前から日本の敗戦を見越して田舎へ移住するような、物事に対する客観性と先見性を持ち合わせていた。そうした本能で何かを感じ取ったのかもしれない。

「『ソアラ』は、新しい技術を全部詰め込む使命を背負っていました」と岡田さん。右肩上がりの経済成長を続け、日本国中が熱気と意欲に満ちていた時代である。

白洲次郎は『ソアラ』に、世界で誇れる可能性を見い出した反面、時代に流されずに、基本からぶれない大切さを訴えたかったのかもしれない。

先の手紙には、小さな包みが添えられていた。中にゴルフボール1ダースが入っているのを見て、岡田さんは「あっ」と思った。

「食事の席で、ゴルフがちっとも上手くなりませんとこぼしたんです。白洲さんは、あんな止まったボールを打つのがうまくならんとはおかしい! と言われてました。それを覚えていたんでしょう。豪快な一方、そういうきめ細かな気遣いのある人でしたねぇ」と懐かしむような表情を浮かべた。以後、2人の交流は「次郎」が亡くなるまで4年にわたり続いたという。

「次郎」は、岡田さんが上京する度に、馴染みの鮨屋に連れて行き「大切なのは、No Substitute、つまり他に替わりのないものを作ることだ。自分が誇れるクルマを作りなさい」と語っていた。

「2代目の『ソアラ』は、指摘されたステアリングは細く、バッテリー位置は室内寄りにしました。トレッドやホイールベースのわりに、最小回転半径も精一杯小さくしました。でも具体的な指摘より、コンセプトやフィロソフィーの影響が大きかったですね」。

「次郎」とは、2代目が完成したら乗ってもらう約束をしていた。しかし、3ヵ月遅かった。

1986年2月、2代目『ソアラ』発売。岡田さんは完成した『ソアラ』に乗り込むと、墓前に報告しようと、「次郎」が眠る兵庫県三田市の「心月院」へと静かにクルマを走らせた。1人きりの車内で、何を思っていたのだろう。

岡田さんに、2代目は、気に入って貰えたでしょうか? と聞いてみると「また文句を言われたでしょうね」と笑顔が返ってきた。

岡田さんが、「次郎」がどんな人物だったのかを知ったのは、亡くなってからだった。

「驚きました。知っていればもっと色々お聞きしたかった」。

しかし思い出話を聞けば聞くほど、岡田さんとの付き合いは良い意味で変わらなかっただろうと感じずにはいられない。余計な詮索をせず、文句を言うおじいさんとして付き合った岡田さん。相手の地位にとらわれず、人として付き合う「次郎」。クルマへの情熱を互いに嗅ぎ取れさえすれば、それ以外は大した意味を持たなかったに違いない。

そんな岡田さんも唯一気にしたのが、「次郎」の愛車ポルシェ『911』の行方だ。トヨタの東富士研究所に乗り付け、「『ソアラ』の開発に役立ててくれ」とポンと置いていったものだ。

「一度だけ研究所で見かけたのを最後に、どこを探しても見つからないんです。試験用のクルマは、必要なデータを取った後は衝突試験で終わる。例外はありません。想像ですが、白洲さんのポルシェも同じ運命を辿ったのでしょう」。

なんてもったいない、と言いたくなるが、原理原則を重んじた「次郎」の愛車だ。こんな相応しい最期はないだろう。

戦後の混乱の中、「白洲次郎」は日本が「国」として独り立ちするための礎作りに奔走した。時が経ち、見違えるような発展を遂げていくこの国を、彼はどのような気持ちで見ていたのか。もしかすると、世界に誇る技術力を全身に

岡田稔弘 TOSHIHIRO OKADA

「オイリーボーイ「白洲次郎」に迫る archives」の続きは本誌で

オイリーボーイの嗅覚が『トヨタ ソアラ』に反応した 村上智子

「白洲次郎」のポルシェ『911』 吉田 匠

時代が「白洲次郎」を必要としている 村上智子