近年、ますます激甚化する自然災害。地震や大雨などの災害時に「その道は通れるのか」「どの道なら通れるのか」は人々にとって切実な問題となる。

そんなとき大きな助けになるのがトヨタの提供する「通れた道マップ」である。

「災害時に道を通れるか、通れないか」 震災に直面した時、最近は、SNSやXでの情報収集も役立つが、それだけでは十分ではない。そんなとき、頼りになるのがトヨタが開発した「通れた道マップ」だ。

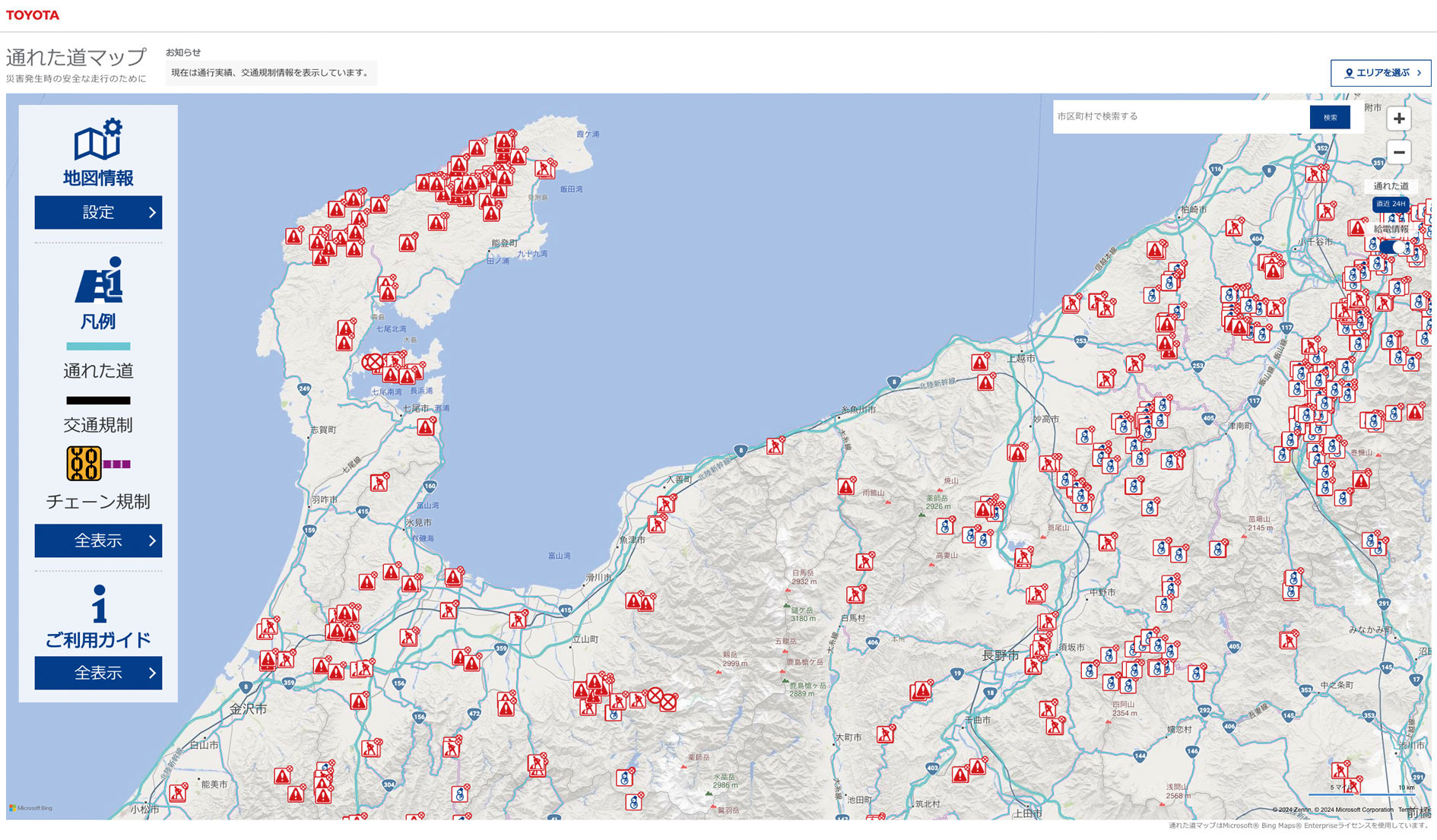

「通れた道マップ」は、災害時にトヨタ車から得られる位置データをもとに、実際に通った道をマップに可視化するものだ。災害発生時にトヨタの車両から得られる位置データを活用し、リアルタイムで“通れる道”を提供してくれる仕組み。避難や物資の搬送、被災地支援をスムーズに行えるようにし、「この道は行ける!」という安心感を提供してくれる、まさに心強い味方だ。

私自身が石川県の金沢出身であり、2024年の元旦に発生した災害で親しい友人を失った経験がある。それ以来、「災害時にどうしたら他者を助けられるか」という問いが、自分にとって重要な課題となっているから、トヨタのこの取り組みは嬉しい。

さて、この「通れた道マップ」には3つの大きな強みがある。1つ目は、その信頼性だ。推測や推定ではなく、実際にクルマが通過した実績をもとにしているため、非常に信頼性が高い。災害時には、正確な情報が必要不可欠である。

2つ目の強みは、情報の迅速な更新である。「通れた道マップ」は5分ごとに更新されており、刻一刻と変わる状況にも対応している。災害発生時には、直近3時間以内の最新情報が反映されるため、緊急時でも不確定な情報に振り回される心配もない!

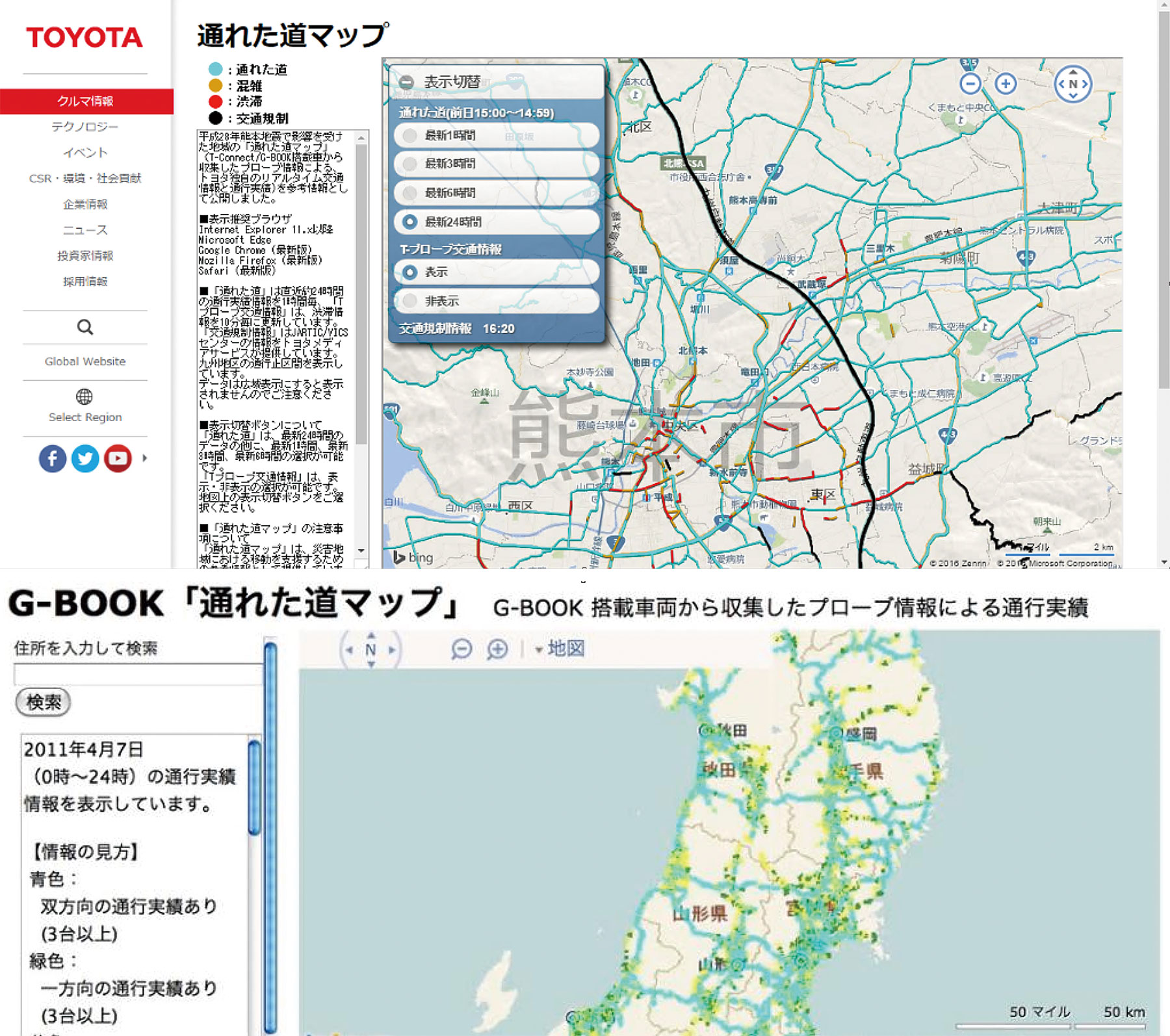

3つ目は、直感的で分かりやすい色分け表示だ。例えば、水色は通れた道、赤は渋滞、黄色は混雑、黒は交通規制といった形で、視覚的に理解しやすくなっている。交通規制の理由などもアイコンで確認ができる仕様になっているのも嬉しい。 緊急時であればあるほど、情報はやはり多い方が安心できる。

そんな「通れた道マップ」の全ての始まりは、2011年3月の東日本大震災だ。当時、トヨタ社内で「何か我々にできることはないだろうか?」と声が上がったことから、この挑戦は始まった。震災で道路が寸断され、多くの被災者が孤立する中、「自分たちが持っているデータを活用して物資を届けることはできないか」と模索した結果、このプロジェクトが立ち上がり、震災の約1週間後にはこのサイトが完成していた。そんなすぐに、できるもんなの!

実際に「通れた道マップ」が役立った具体例もある。被災地では、インフラ企業が復旧工事をする際に、安全なルート選定のため、このマップを活用したという。このように、被災地での避難だけじゃなく、インフラや物流、救援物資の運搬など、被災後の復旧にも大いに貢献しているのだ!

しかし、「通れた道マップ」には課題もある。実際にクルマが通った場所を地図上に可視化するにあたっては、プライバシーへの配慮が必要だ。たとえば、利用者が帰宅した場所や個人が頻繁に通る小道などをそのまま表示するわけにはいかない。このため、個人が特定されないように、表示をしないなどの工夫を行っているが、どのようにデータ活用とプライバシーを両立させるかは難しい問題だ。

私が特に「通れた道マップ」に魅力を感じるのは、トヨタユーザーであれば、自分が通った道が地図となり、誰かの助けになるという点だ。意図せずとも自分の行動が他者の役に立つ感覚は、なんだかそれだけで嬉しくなる。私としてはトヨタが「通れた道マップ」をさらに進化させ、クルマのナビに搭載してくれたらどんなにいいだろうと期待せずにいられない。

震災時でも、私たちの日々の選択でも「この道なら安心!」と自信を持って進める未来に繋がることを願っている!

華音/Kanon