今年、戦後80周年を迎えた日本。戦後の復興に大きく貢献した日本人の1人が、白洲次郎である。

吉田 茂首相の側近としてGHQとの交渉を一手に担い、「従順ならざる唯一の日本人」として畏怖され、日本の主権回復と経済成長の礎を築いた。相手が誰であろうと媚びず見下さず、自分の功績を誇らず語らず、与えられた場所では身を粉にして働き、家にあっては自ら農具を持って土を耕す。「プリンシプル」「原理原則」を貫くことで、白洲は生涯ぶれることなく生きた。未来の日本をどう築いていくかを考えなければならない今、彼から学ぶことは多い。盛夏のある日、私たちは白洲次郎を偲び、旧白洲邸 武相荘へと向かった。

トランプ関税の話題が連日のようにニュースで流れはじめたのは今年の春のこと。国家を代表して交渉を行い、国民を守るという一点に着目するならば、ドナルド・トランプ大統領の一連のアクションは的を射ているようにも思う。問題なのは日本側にそれを上手く受けとめられる人物が皆無であることだろう。例えば、過日の白洲次郎のような……。

白洲次郎という人物を手短に表現するなら、のちに内閣総理大臣となる吉田 茂の懐刀となり、敗戦国となった日本の折衝役としてGHQとの交渉を行い「従順ならざる唯一の日本人」と呼ばれた人物ということになる。

「プリンシプル(原理原則)」という言葉をことさら大事にした彼の人間模様については様々な書籍が出版されているし、度々映画やドラマとして放映されたことで、多くの人がその名を耳にしたことがあるはずだ。戦後80年を迎えた今年、白洲次郎の生涯に、より強い光が当たることは当然なのだと思う。

筆者が白洲次郎の名を初めて耳にしたのは90年代だったと思う。古いベントレーやブガッティについて調べれば、イギリス、ケンブリッジ大学に留学し、これらのヴィンテージカーを現役当時に乗り回していたという次郎の、いわゆるオイリーボーイの逸話は必ず登場する。中でも親友の貴族、ロバート・セシル・ビングとともにベントレー3リッターでヨーロッパ西南の端、ジブラルタルまでグランドツーリングに出かけたエピソードには大いに心打たれた。それはクルマ好きが成せる究極の体験として映ったからである。

と同時に、ヨーロッパの社交界で「バロン薩摩」として名を馳せた薩摩次郎八と似たような〝放蕩〟をイメージしていたことも確かだが、白洲次郎という男のライフストーリーに一歩足を踏み入れると、そこには他に例を見ないような時の流れがあった。どちらかといえば自分のために生きた薩摩とは異なっている。中でも冒頭に記した現代の日本国を形成する重要な場面で大活躍したという功績は白洲次郎の数ある逸話の中でも特にクローズアップされている。

そんな白洲次郎という人物に興味を抱き、その足跡をたどってみた時、筆者の脳裏に強く焼きついたのは「カントリージェントルマン」という一言だった。直訳すれば「田舎の紳士」だが、イギリス人が実際に捉えている言葉の意味は異なる。普段は郊外で農耕に従事するようなカントリーライフを送っているが、有事には都会に出て問題の中心に割って入り、これを鎮静化させる人物のことである。

イギリスでは地方領主の貴族議員が中央の政治にも参画するという例は珍しくない。また彼の地では一般的なサラリーマンや起業家の多くが、40~50歳までには財を築いてリタイヤし、カントリーサイドに広めの土地と家を手に入れて静かに暮らすというライフスタイルに強い憧れを抱いているのである。

そんな〝カントリージェントルマン〟という言葉は、日本の都市部に住まいクルマ関係の取材で20回以上はイギリスを訪ね、そしてサラリーマン生活に疲れていた30代半ばの筆者の心にも強く響いた。〝ジェントルマン〟と名乗るのは気恥ずかしいが〝田舎の〟と付け加えれば言葉尻が柔らかくなる。都合の良い逃げの口実、キーワードでもあったのだ。

白洲次郎はイギリスで学問や自動車趣味のみならず貴族の考え方やライフスタイルを学び日本へ帰国。英字新聞の記者や貿易会社で働き、その過程で吉田 茂と関係を築き、3度に渡って内閣総理大臣を務めた近衛文麿のブレーンとしても活動していた。だが次郎は第二次世界大戦がはじまった翌年の1940年、東京都町田市能ケ谷にあった茅葺屋根の古い農家へと引っ越している。

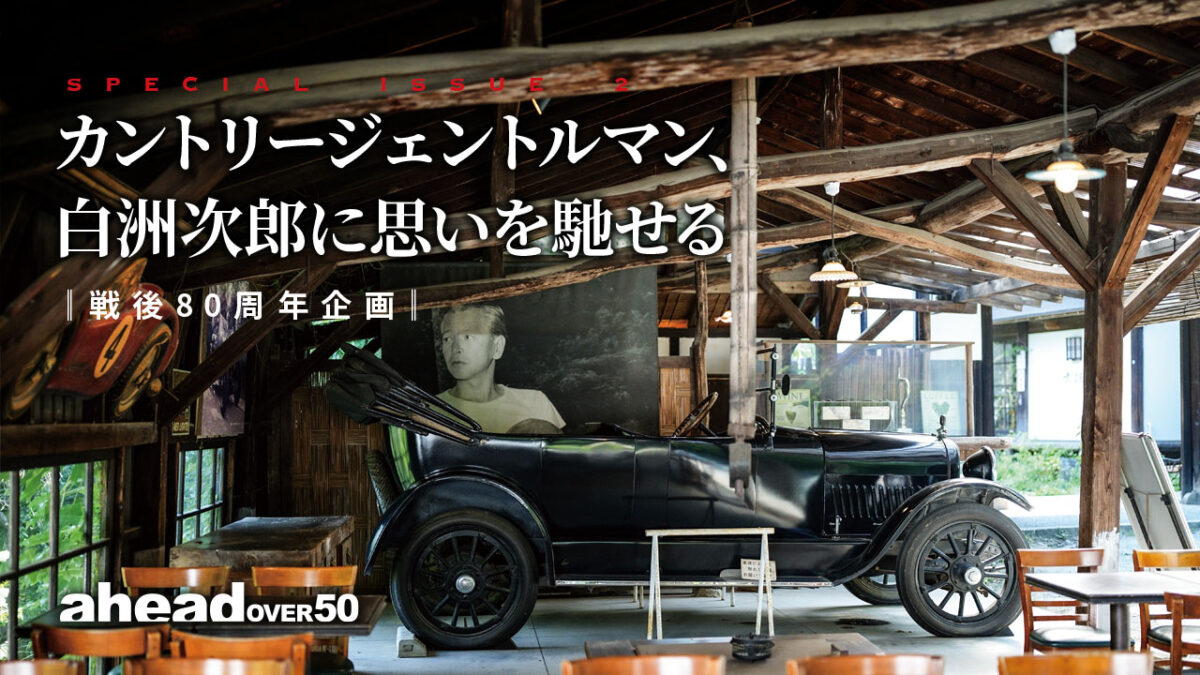

武蔵と相模の境界に近い場所に建つこの家を次郎は「武相荘」と名付け、農作業に精を出す。欧米の規模感を熟知する彼にとってこの戦争に勝ち目はなく、結果として食糧不足に陥るという先行きすら見通していたのである。

それこそ〝疎開〟ではなく、イギリス留学中に目の当たりにした〝カントリージェントルマン〟の暮らしを地で行くことにしたのだ。しかし、彼ほどの人物を政治が放っておくはずもなかった。中央から声が掛かれば速やかにはせ参じ、問題が解決すれば風のように去る、そんな生活を送っていたのである。

――「カントリージェントルマン繋がりで吉田さんに原稿を」 今回の依頼を聞いたとき、冗談半分で用いた肩書きが気恥ずかしく思えた。カントリージェントルマンには白洲次郎のような人も稀にいるが、その対極のような〝

とはいえ田舎に引っ込んで畑を耕して今年で20年目。ありがたいことに原稿の依頼も途切れないし、取材で飛び回る生活は続いている。そして今回、この武相荘を訪ねるという話にも大いに惹かれるものがあった。

牧山圭男/Makiyama Yoshio

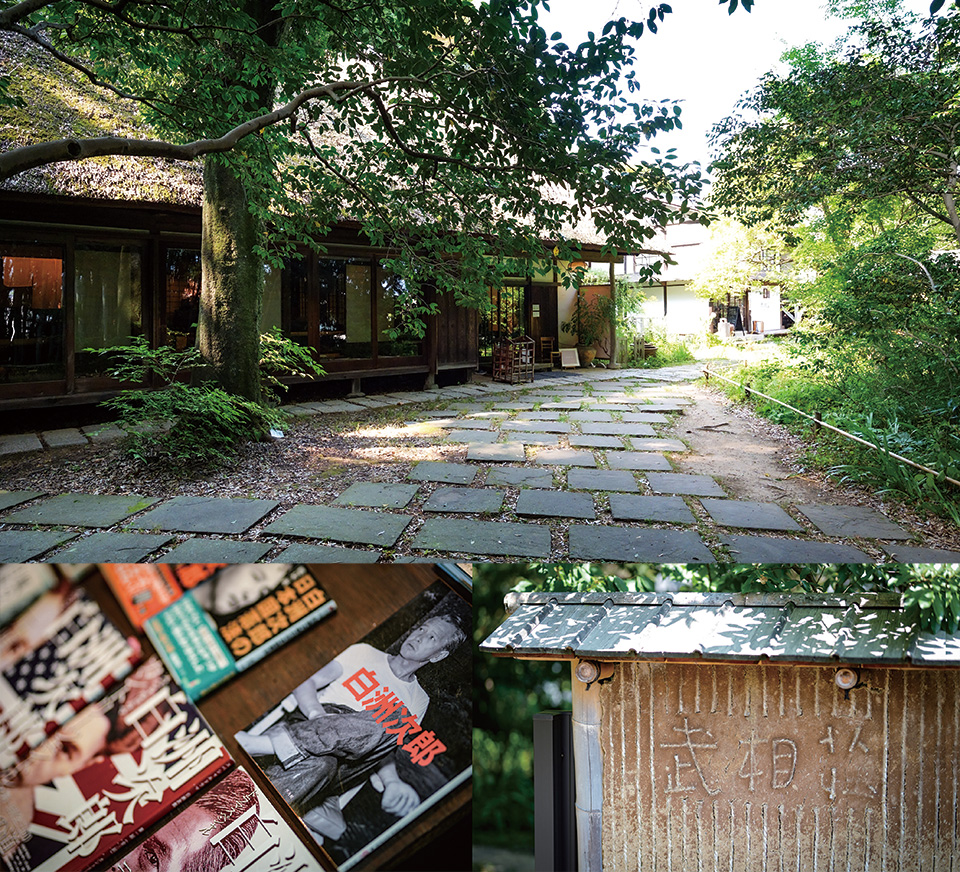

1940年代、次郎が目にしていた武相荘は水田と里山が広がる田舎だったのだろう。だが現在は周囲に住宅街が迫り、一帯は道路も混みやすい。それでも高い木々が覆う敷地内に入り込むとひんやりとした空気に覆われ、時間の感覚や夏の暑さを忘れさせてくれた。

現在は「旧白洲邸 武相荘」として一般に公開され、レストランカフェとしても営業している武相荘の始終を白洲次郎の娘婿であり、管理を担う牧山圭男さんに案内していただいた。以前から見てみたいと思っていた畑はすでになかったが、それでも農機具を置いていた小屋や白洲次郎の愛車として有名なポルシェ911を収めていた木造の簡素なガレージからは、彼のシンプルで豊かな日常を垣間見ることができたのである。

我々の質問に対する牧山さんの答で興味深かったのは、白洲次郎の人となりの部分だ。書籍に書かれている、竹を割ったような性格で、プリンシプル、プリンシプルと口うるさく、GHQに対して一歩も引かない鼻っ柱の強さを誇った次郎が、家族の前ではどうだったのか? つまり、彼の本音と建前が知りたかったのである。

ところが牧山さんによれば「一切公私に境がなかった」という。政治でも商談でも海外を舞台とすることが多かった次郎だから、彼が亡くなった後、スイスの銀行あたりから隠し財産でも出てくるのではと踏んでいたと冗談混じりに言うが、結局、そんなことも一切なかった。

また次郎は戦後の折衝についても、自分がどういった立場で何を進言し、それが実現したかという功績について、身近な人にすら話さなかったという。果たして、そんな表裏のない、虚栄心の欠片もないような人間がいるだろうか? いるとすればそれは白洲次郎その人だけではないだろうか。

そんな次郎の直言集のタイトルにもなっている「プリンシプルのない日本」という彼の言葉は、まさしく日本という国の姿を現しているのだろう。戦後80年、いまだにマトモな政治=プリンシプルはこの国に根付いていない。時代の節目が訪れるたびに白洲次郎の名前が取りざたされ、物事を正さなくてはという機運が高まるのはそのためだ。

今回、武相荘を訪ねたことで、これまで文字でしか理解していなかった日本が誇るカントリージェントルマンの姿が、より現実味を帯びたことは言うまでもない。今を生きる我々に求められているのは、戦争の歴史を学ぶことで未来を紡ぐためのヒントを得ることではないだろうか。時折深呼吸をして、そして原理原則と照らし合わせつつ…。

旧白洲邸 武相荘

住所:東京都町田市能ヶ谷7-3-2

Takuo Yoshida