アニメや漫画に端を発した日本ブームは円安の影響も手伝って、いま最高に盛り上がっている。

クルマやバイクに関しても首都高の大黒PAが改造車の聖地として世界的に注目されて社会問題にまで発展した。また世間から眉をひそめられる暴走族や、アニメとクルマが高い次元で融合した痛車は、海外からはクールな存在として認められている。世界的な視点でみると日本のクルマ文化は世界のカーカルチャーをリードしているのだ。

世界が注目するJDM

文・若林葉子

過去に日本で発売された旧い日本車が海外で高値の取り引きをされているという話はもうずいぶん前から耳にしていた。が、それらを総称するJDMという言葉を知ったのは恥ずかしながらつい最近のことである。

JDMとは「Japanese Domestic Market」の略で直訳すると「日本国内市場」となる。日本の自動車メーカーが日本市場専用に設計、製造し、日本国内で販売された(あるいは販売されている)クルマのことを指すのだという。

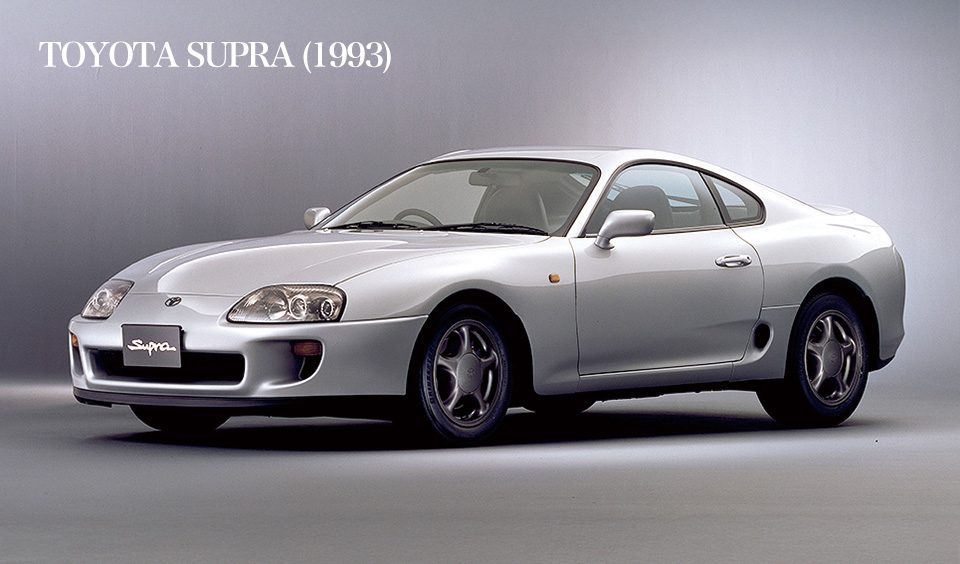

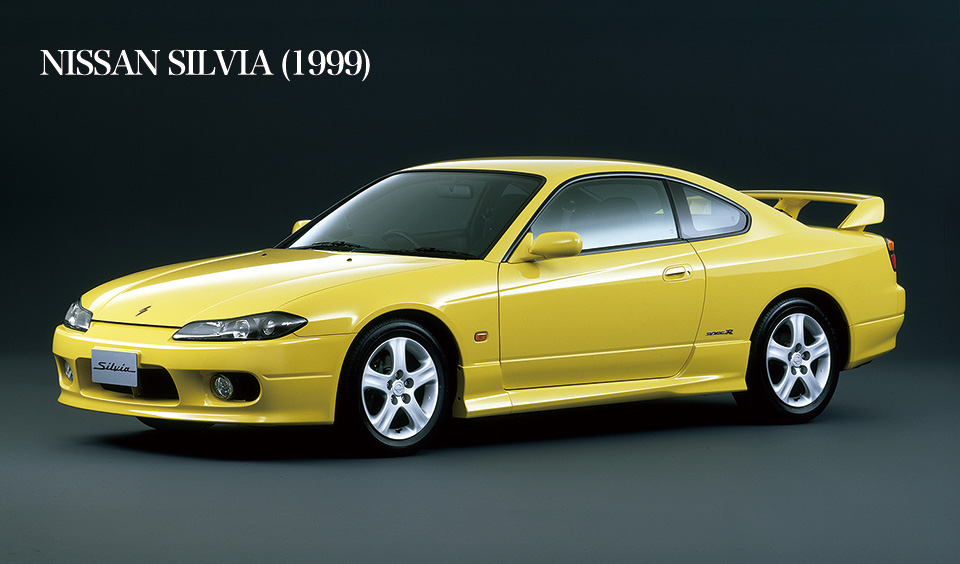

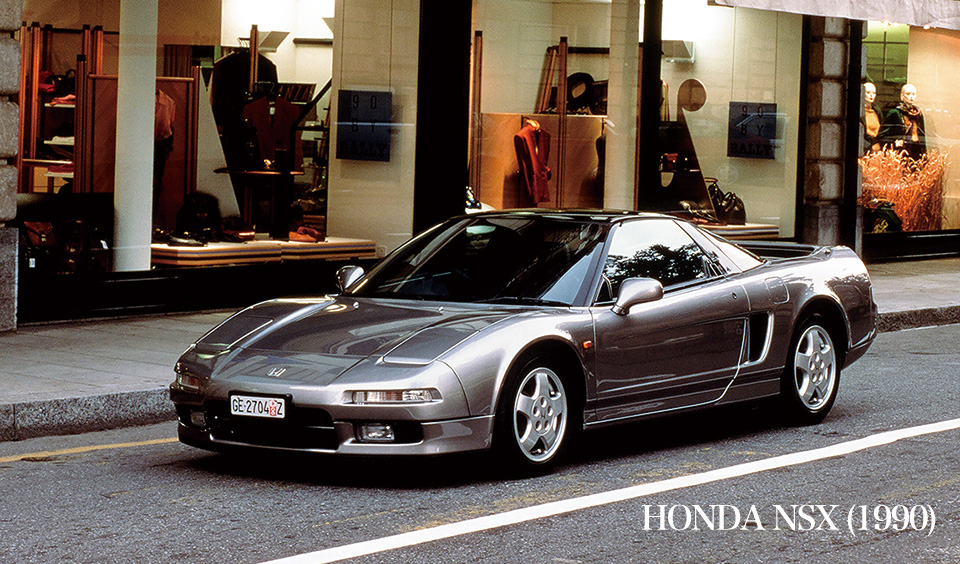

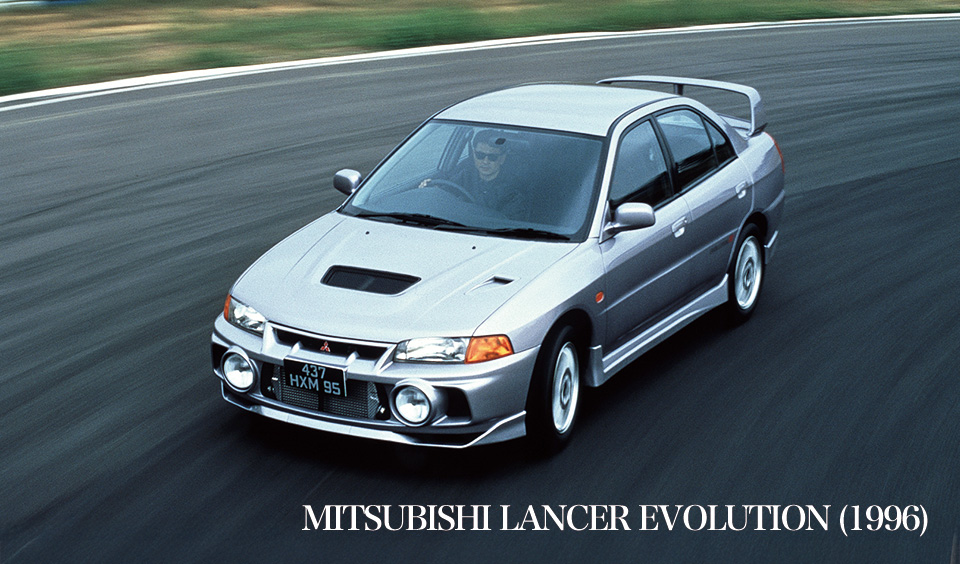

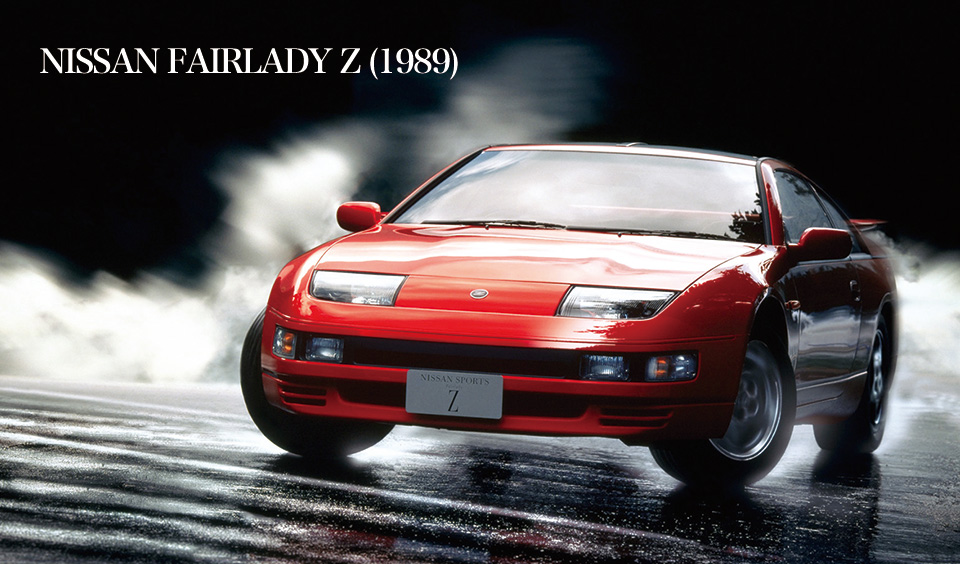

特に人気なのは日産・スカイラインGT-R(32、33、34)、日産・シルビア、トヨタ・スープラ、マツダ・RX7、ホンダ・シビックタイプR、ホンダ・NSX、三菱・ランサーエボリューション、スバル・インプレッサWRX STIなどだ。

1990年代後半から2000年初頭にかけてアメリカでJDMのカスタムがブームとなるが、そのブームの火付け役となったのは映画『ワイルド・スピード』であることに異論はないだろう。またこのブームを助けたのはアメリカで1988年に法制化されたいわゆる「25年ルール」だ。この法令によって製造から25年以上経過した外国製車両は、アメリカの安全基準や排出ガス規制を満たしていなくてもアメリカ国内に合法的に輸入できるようになった。

他国の事情もざっと調べてみたところ、ヨーロッパを中心に自国に合わせた型式認証の取得や環境安全基準を満たせば輸入できる国もあるが、そもそも中古車や右ハンドル車の輸入を認めない国も多く、JDMの海外での人気を考えるとき、アメリカの「25年ルール」が持つ意味は大きいだろう。

いずれにしてもクルマは新車から25年も経てばそこそこおんぼろの域であるから、JDMとカスタムは切っても切り離せない関係にあると言える。アメリカのJDM市場を見渡してみると、エンジンチューニングやサスペンション改良に特化したパフォーマンス系、あくまでも外観の美しさや個性にこだわったスタイル系、ドリフト走行に特化したドリフト系、希少価値の高いネオクラシックカーとして整備されたクラシック系、アメリカ市場向けの車両として整備された「USDM」(United States Domestic Market)系など、いくつかのジャンルが存在している。それぞれに特色のある有名なカスタムショップも数多く、それらのショップのウェブサイトを見ていると、私のような門外漢でもつい楽しくて時間を忘れてしまうほどだ。

もちろんJDMが人気なのはアメリカだけではない。また、たとえJDMを所有していなくても熱烈なファンは多い。それは昨今のインバウンドが証明している。

海外のJDM関連の旅行ガイドには実に豊富な情報が提供されている。おススメに挙げられるのは、今や海外のクルマ好きの聖地となっている大黒PAや秋葉原UDX。座間にある日産ヘリテージコレクションなどの博物館に、筑波サーキット。「スプーンスポーツ」や「HKS」などのチューニングショップ。そして「日本が世界に誇る改造文化“ワークスタイル”を世界に発信し続ける」がコンセプトの「リバティー・ウォーク」の原宿店も外せないスポットとなっている。これらを巡るツアーも大人気のようだ。

JDMは「高性能高品質な商品を手頃な価格で届ける」という、まさにメイド・イン・ジャパンを象徴する文化なのではないかと私は思う。YouTubeのランクルチャンネル『JDM北米伝説』を見ていたら、彼らのランクルに対するリスペクトの深さにはちょっと感動してしまったくらいだ。

JDMのブームはそれ単体としてあるわけではなく、この特集で取り上げられているドリフトや痛車などと互いに関連しあっていることは言うまでもなく、またそのどれもが海外の目から見ると唯一無二でありクールなのである。

かつて私たち世代が熱狂した日本車は国内や海外を問わず、私たちの予想をはるかに超えた独自のカーカルチャーとして受け継がれ、好むと好まざるとに関わらず、すでに一つの大きな潮流となっている。そのことに同調する必要も共感する必要もまったくないが、知っておくことは大事なのではないだろうか。

Yoko Wakabayashi

「日本が発信したクルマ文化」の続きは本誌で

世界が注目するJDM 若林葉子

ドリフトを世界に発信した男 ピーター・ライオン

暴走族は日本の文化になれるのか 山下 剛

「痛車ステッカー製作専門店」に訊く痛車の現在進行形 まるも亜希子