1945年3月10日未明、約300機のB29が深川や浅草の下町地域に飛来して数万発の焼夷弾を投下したことにより、一夜にして10万人ものひとが命を落とした。

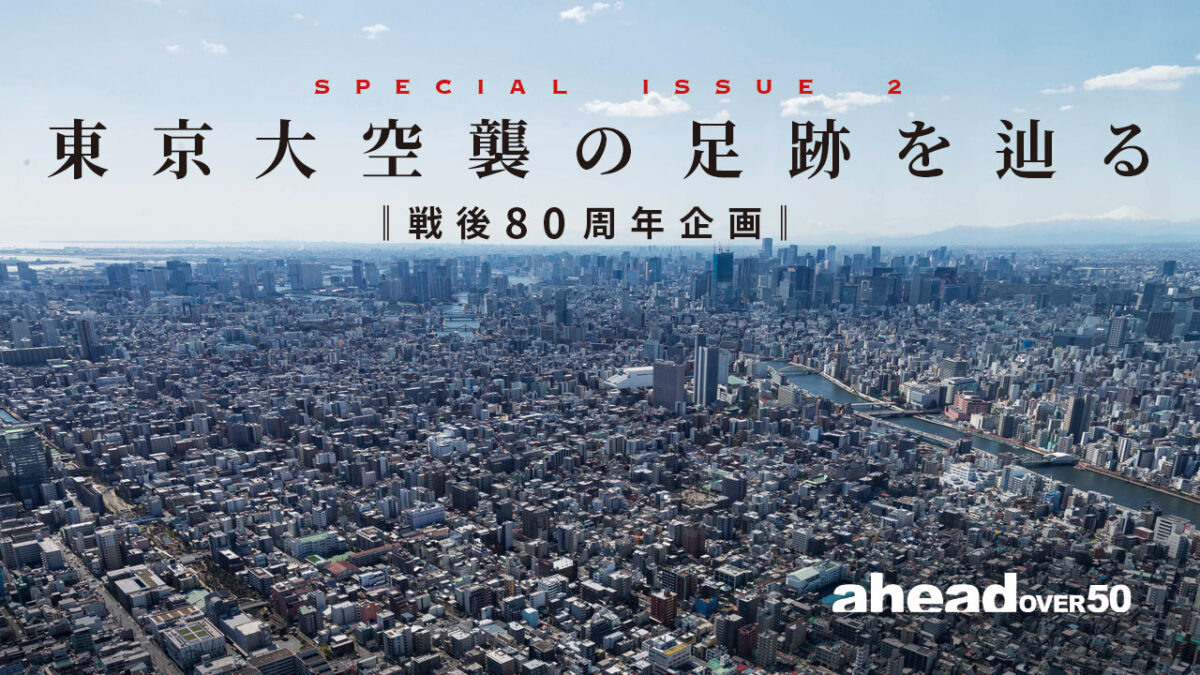

長崎に投下された原爆を上回る犠牲者が出たにも関わらず「東京大空襲」は原爆ほど多くの人に語られていない。今回は被害の大きかった墨田区を中心に地元の出身者である山下 剛が東京大空襲の足跡を辿るドライブに出た。

私の母は昭和20年(1945年)8月16日に墨田で生まれた。終戦の翌日だ。だから祖母は空襲警報が鳴るたび大きくなっていく腹を抱えて防空壕へ逃げ込んだり、近隣で燃えた家の消火を手伝ったのかもしれない。そしてきっと無事に子を産めるかどうかずっと不安の中にいたにちがいない。だがどういうわけか、祖母は母に戦争の苦労をいっさい話さなかった。いずれにせよ祖母が生き残ったからこそ私はここにいる。

昭和20年3月9日夜から10日未明にかけて、東京は米軍による大規模な絨毯爆撃に見舞われた。のちに「東京大空襲」と名づけられたこの大虐殺によって、一晩のうちに10万人以上の市民が死んだといわれている。この数字に行方不明者は含まれていない。また行方不明者の捜索や遺体の埋葬は混乱の中で行われたせいか、犠牲者の数は資料によってまちまちだ。空襲のために米軍が使用した兵器は、300機以上のB29と18万発とも30万発ともいわれる町を焼き尽くすための焼夷弾だ。この数字をみると、わずか数機のB29とたった一発の爆弾で同等の虐殺を可能とした原爆の威力があらためて浮き彫りになる。

東京大空襲の被害は、とりわけ隅田川の両岸にある現在の墨田区と江東区、台東区が大きかったのだが、この一帯は大正12年(1923年)9月1日に発生した「関東大震災」でも深刻な被害が出ていた。なかでも墨田区は、陸軍施設(陸軍

そうした歴史を持つ墨田区で育った私は、小学生の頃からことあるごとに震災と空襲の授業を受け、甚大な被害のあった過去や防災と平和の大切さを学ばされた。おそらく広島と長崎、沖縄の子どもたちも似たようなものだろう。神尾編集長から「戦後80年にまつわるドライブ記事をやりたい」と聞いたとき、私が墨田区を提案したのにはこんな経緯がある。

墨田区は戦後になって本所区と向島区が合併した行政区だ。「本所」は深川と並んで江戸時代から町づくりが行われてきたため区画整理がされており、道路が京都や札幌と同じく碁盤の目のように走っている。いっぽう「向島」は、江戸っ子の下町娘たちが「川向うには嫁に行きたくない」と揶揄した土地で、田畑が広がる田舎だった。

これが大空襲における市民虐殺の明暗を分けた。本所の焼失面積は98%におよぶが、向島は50%台にとどまった。当時は向島も木造家屋が立ち並ぶ町になっていたが、人口密度と家屋の密集度が高い一帯を狙うほうが能率的に虐殺できるし、区画整理された町ほど上空からその効果を確認しやすいことを考えれば、この数字に違和感はない。

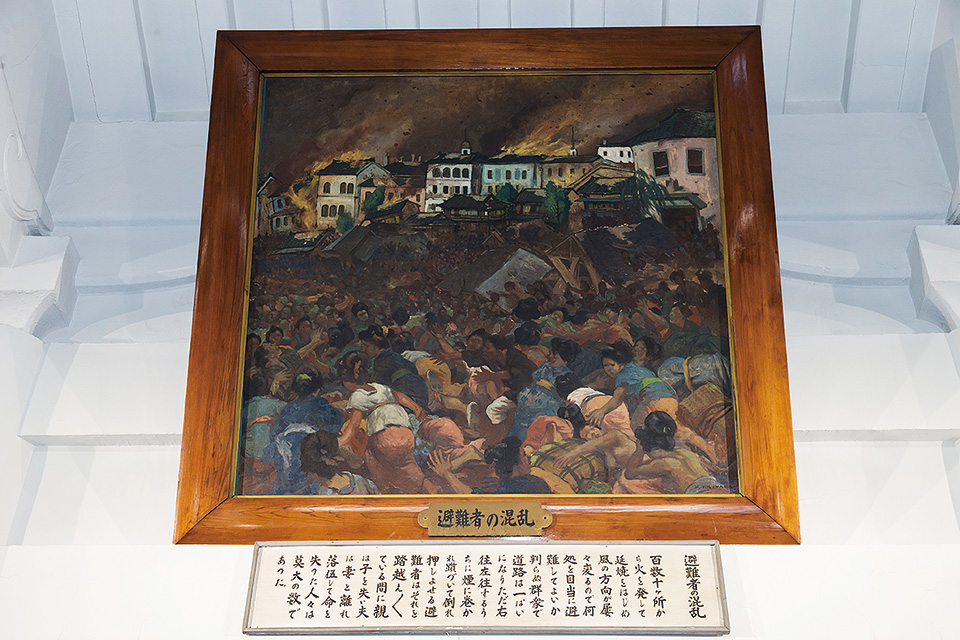

両国駅の近くにある「都立横網町公園」は、関東大震災と東京大空襲の凄惨さを伝える歴史施設だ。この場所は、前述した“空き地”だった場所である。大空襲のとき、震災で発生した火災旋風の悲惨さが住民の脳裏に焼きついていたせいか、ほとんどの人はこの場所へ逃げなかった。しかしここにはなぜか焼夷弾が降らず、木造建築がなかったことで延焼からも逃れた。ここに避難して命拾いしたのは、わずか40人ほどでしかなかったという。何という皮肉だ。

この公園には、震災と空襲の犠牲者が納骨されている「東京都慰霊堂」と、その資料などを保管、展示する「東京都復興記念館」がある。慰霊堂と記念館は震災後に建てられた石造建築で、空襲で焼けなかった数少ない施設だ。毎年、関東大震災の9月1日と東京大空襲の3月10日には慰霊祭が行われる。どちらにも資料や展示物はあるが、広島、長崎、沖縄のそれと比べると、こぢんまりとした印象は拭えない。しかし一見の価値はある。

私が幼い頃の隅田川は、水中からガスが浮き上がり、ヘドロの悪臭が絶えないドブ川だったから、川っぺりを散歩するなんて冗談でもやるものではなかった。

震災や空襲のとき、大火災の熱さから逃れようと隅田川に飛び込んだ人も多くいた。しかしそのほとんどが溺死、あるいは水面に浮いた油に引火した炎によって焼死し、ぷかぷかと浮いて水面を埋め尽くしても収まらず、堤防の犬走りにまであふれるほどだった、と小学校で教わった。だから私は、遺体がまだ川底に沈んでいるのだと思っていた。隅田川の悪臭の原因が、戦後復興と高度成長期を支えた沿岸の工場排水によると知るのは、私がもう少し成長してからだ。その後、隅田川は水質改善が進められ、護岸改良が行われて沿岸に遊歩道ができた。今はいつ見ても散歩している人がいる。

隅田川にかかる橋の真ん中から川面を眺めると、実に平和な光景が広がっている。80年前には無数の遺体が浮かぶ死屍累々の地獄絵図だったことは、そうした歴史を知っていても想像するのは難しい。浅草からスカイツリーへ向かうために吾妻橋を渡る国内外からやってきた観光客は、この史実を知る由もないし、話をしても信じられないだろう。ここまでの復興を果たした先人たちには、ただただ恐れ入るばかりだが、その欲望の強さと深さに身震いしたくなるのも正直な思いだ。

生まれ育った土地だから、墨田区内はクルマやバイクで数えきれないほど走ってきた。しかし今回、終戦80年という主題を抱えてクルマを走らせ、戦争に因縁のある場所を訪ねると、この一帯はアスファルトを剥がせばどこからでも焦土が現れ、人間の焼けた“におい”が漂ってくることを再認識した。私が子どもだった頃の戦争教育は、本土が空襲されるに至るまで負け戦を続け、特攻隊をはじめとする自国の無垢な若者たちを洗脳して惨殺した大日本帝国軍部への批判と、それを許してしまった市民の反省だった。

しかし日本が一方的にやられたわけではない。日本軍が中国や東南アジア各国で行った侵略や強奪と凌辱、虐殺については教わらなかった。そのせいか加害の史実を認めない人も多い。仮に日本軍がアメリカ本土を空襲できる軍事力を持っていたら、ハワイやロスを火の海にしていただろう。無論、原爆も然りだ。やらなかったのではない。できなかったのだ。為政者にとって庶民は手駒にすぎない。

仮説のひとつだが、考古学者や人類学者によれば、戦争を含む闘争行為は人間の本能ではなく、狩猟採集から農耕牧畜社会へと変わり、文明が発達して以降に激化した後天的な欲求だという。ならば戦争をなくせそうなものだが、有史以来6千年以上経つというのに人間は戦争をやめていない。戦争をなくすことは、すなわち文明を捨てることなのかもしれない。

文明にすがる人間は、今もウクライナやガザをはじめとする世界各地の上空から爆弾を落とし、市民虐殺を続けている。

復興記念館を見学して外へ出たとき、早春の澄んだ青空の下、保育園児たちが慰霊堂の前でキャッキャと無邪気に遊んでいた。いかに多くの人が殺されようと人は命をつむぎ未来へ託す。いや、人に限らない。戦火を逃れた園内の桜の木々の枝も芽吹いてる。あらゆる生命体に課された厳然たるこの事実にあらためて触れると、ふと涙腺が緩んでシャッターをきる指先が震えてしまい写真がぶれた。

山下 剛/Takeshi Yamashita