遡ること50年前の昭和39年、西暦1964年は、平和とスポーツの祭典である東京オリンピックが開催され、新幹線が開通するなど、日本にとって大きな転換の年となった。

戦後からの復興、メイド・イン・ジャパンの技術力、高度経済成長等々。日本のクルマ産業の発展は、この年からの歩みによって作られたとも言えるのだ。そして1964年に生まれたひとたちは、日本のクルマ文化と共に成長してきたのだった。

1964年について

東京が焼け野原となった終戦からわずか19年。昭和39年(西暦1964年)の最大のイベントと言えばアジア初開催となる「東京オリンピック」だ。開催決定以降、国を挙げて、様々な計画が推し進められてきたが、中でもこの時代を象徴するものと言えば、「夢の超特急」と謳われた「新幹線」だろう。その注目度の高さは、愛称公募に全国から約56万通もの応募ハガキが寄せられたことからも窺える。新幹線は、当時としては世界最速である時速210キロを誇り、東京~大阪間をそれまでの約6時間半から4時間(開業当時。翌年には3時間10分)で結び、大幅に移動時間を短縮させた。東京オリンピック開幕9日前というギリギリのタイミングで開業にこぎつけたのだ。この新幹線の圧倒的なスピードと、それを正確に運行できる高度な技術力は、東京オリンピックの開催で世界中の注目が日本に集まる中、日本の戦後復興と今後の発展を世界に印象づけることになった。新幹線の向こうに、日本の明るい未来を重ねた人も多かったに違いない。

またこの年は、新幹線以外にも数々の交通インフラが整備されるようになった。首都高速では「1号羽田線」が開通し、「東京モノレール」も建設された。これにより、海外から来日する選手団や観光客らが羽田空港から都心へのアクセスがしやすくなった。東京以外でも道路整備が進められ、関西では、関西地域初の都市高速道路となる「阪神高速」が開通。また、九州のドライブやツーリングで人気の「やまなみハイウェイ」(別府~阿蘇)も同年に誕生している。

さらに交通のインフラだけではなく、日本武道館の開館や海外渡航の自由化、平凡パンチの創刊といった動きもあり、新しい時代の到来を感じさせた。

昭和39年、西暦1964年を境に、日本は国際社会への復帰を果たす新しい一歩を踏み出すことになった。折しもこの年、ダグラス・マッカーサーが84年の生涯を閉じている。偶然とはいえ、戦後という歴史の終焉と現在につながる時代の幕開けであったことを、意識せずにはいられない。

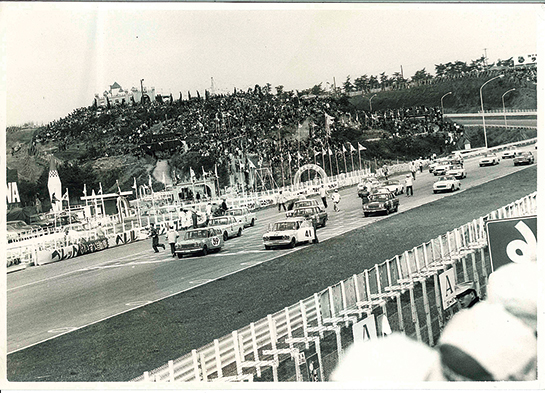

1964年5月2日、スズカは快晴。

空気はカラッとしていて「すべてが清々しかった」…そんな記憶が皮膚感覚的に残っている。あまりの興奮と高揚が、私の身体にそう擦り込んだだけなのかもしれないが。

とはいえ、一日中興奮していたわけではない。「とんでもないピーク!」がきたのは、GT-Ⅱクラス(1,000㏄~2,000㏄)の戦い。当時のGT-Ⅱクラス最強といわれていたポルシェ904(以下904)と、4 ドア・ファミリーセダンを「ヤッツケ改造!」したスカイラインGTの戦いである。

予選でクラッシュしたフロント部分に応急処置し、ガムテープをベタベタ張った904の姿は痛々しかった。

そして、他車がスタートグリッドに付いても、904はピットから出てこない。スタート時間が迫るにつれて観客席のざわめきも大きくなっていった。ざわめきが一瞬静寂に変わり、そして、叫ぶような大歓声に変わった時…904がグリッドに付いた時は、もう、スタートまで数分しか残っていなかったと思う。

傷を負った904とスカイラインGTの戦いは、予想以上、期待以上に接近したものだった。

904はオン・ザ・レールでコーナーを回り、スカイラインGTはドリフトで回った。「ドリフトに憧れていた」当時の私は、トップ集団を形成するスカイラインGT勢の走りに惹きつけられた。

「曲がらないし、タイヤのグリップも弱いからドリフトしかなかったんだよ」と、後で生沢 徹から聞いたが、理由はどうあれ、スカイラインGTのドリフトは目に焼き付いた。

興奮と高揚が極限に達したのは7~8ラップ目。生沢 徹のスカイラインGTが式場荘吉の904の背後にピタリとつけ、ヘアピンで抜き去り、そのままグランドスタンド前を通過した「あの時!」である。

「ヘアピンで抜いた」ことは後で知ったのだが、遠くの雷鳴のように聞こえた歓声で「なにかが起きた」ことはわかった。雷鳴はどんどん大きくなり近づいてきた。

「生沢が式場を抜いた!!」

誰もがそう思ったはずだ。

904を後ろに従えたスカイライン2000GTが最終コーナーに姿を現す前、すでにメインスタンドのすべての人が立ち上がり、全身で叫び、スズカ全体が歓喜の爆発で覆われた。

もしも、同じような歓喜の爆発が起きるとすれば、日本でサッカー・ワールドカップが開催され、ベスト8辺りから日本代表が勝ち進んだ時…くらいしか考えられない。

「あの時」、私は「日本の自動車産業の大きな未来」を確信したが、それが形になるのも早かった。

1966年のカローラ、サニー、スバル1000等々の誕生と共に、日本のモータリゼーションは一気に加速。

トヨタ2000GTやマツダ・コスモスポーツ、フェアレディZといったスポーツカーも続いた。自動車生産台数も、1967年には西ドイツ(当時)を抜き世界第2位の座に就いた。

第2回日本GPと同じ年の1964年には東京オリンピック開催、東海道新幹線開通、首都高速の都心~羽田線も開通している…1960年代は日本が前代未聞の躍進を遂げたのだが、私の中で、そんな時代の象徴になっているのが「あの時」なのだ。

私事になるが、学生時代の将来の目標は放送作家だった。そのため、アルバイトもTV局を選び、就職も内定していた。当時では最高ランクの就職先だった。しかし、1963年の第1回日本GPを見た私は「クルマ好き」の自分を抑えられず、当時としては最低ランクというか、ランク付けさえ不可能な「モータージャーナリスト」という職業を選んだ。

当初は自分自身でも半信半疑の選択だった。が、翌1964年の「あの時」に立ち会って、正しい選択だったと確信できた。そして「あの時」から50年経った今でも、私の選択は「最高だった!」と思っている。

1940年東京生まれ。日本大学芸術学部在学中から国内ラリーに参戦。卒業後は自動車雑誌の編集者となる。後に自動車評論家として独立、現在もモータージャーナリズムの第一線で活動し続けている。本誌で連載を持つ岡崎五朗の実父でもある。

「BORN IN 1964 真ん中の世代」の続きは本誌で