これまでaheadは、何かに挑戦する人たちを紹介してきた。

時にそれは、成功者の称賛される記録となり、サクセスストーリーや感動物語のような華やかさを持っていたかもしれない。しかし、その挑戦の裏側では、お金のことをはじめ、社会的責任や将来への不安といった現実との闘いがあったのである。

会社を辞めて4年経った還暦の思い

文 / 写真・中兼雅之

今年還暦を迎えた。高度経済成長期に北海道で生まれた私は、決して裕福ではない家庭で育った。地元の大学を卒業後、上京して31年間に渡り同じ会社に勤め、56歳で退職したのが4年前のことだ。組織というものに属して一定の役割と環境を与えられてきたのである。優秀な人達に囲まれて仕事にやりがいを感じ、人としても成長させてもらった。とても恵まれた環境に身を置けていたと思う。

ところがコロナの猛威が襲ってきたタイミングで状況が一変した。働き方の変化を余儀なくされ、求められる役割も大きく変わった。既に55歳という世代交代を迫られる年齢だったこともあって、組織での自分の存在価値が急速に下がっていくのを感じた。漠然とした将来への不安が雪だるま式に膨らんで夜は眠れなくなった。そして気づいたら仕事ができなくなっていた。うつ病と診断されたのである。精神的なタフさに自信を持っていただけにショックだった。しばらくして、これ以上周囲に迷惑をかけるわけにはいかないという気持ちが膨らみ「今しかない」という魂の声に従って、私は会社を“卒業”した。そもそも判断力が鈍っている時期のことだ。先のことなど何も考えていなかった。私は突然どこにも属さない、肩書きも役割もない自分自身の“再起動”に向き合うことになったのだ。

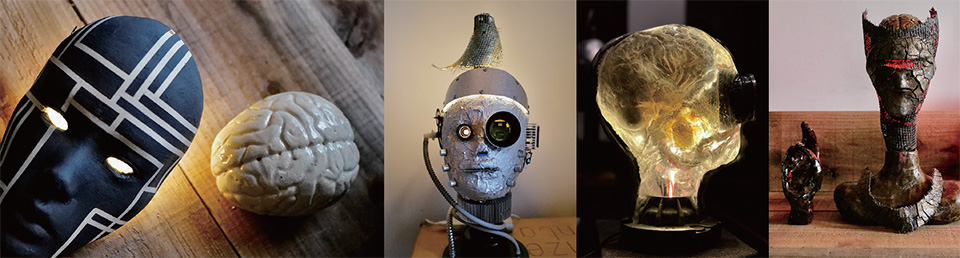

退職してすぐに芸術大学に編入した。理系出身だった私が芸術の世界に飛び込んだのは、それまでの合理性や効率性重視のロジカル思考、左脳思考に限界を感じていたからだ。これまでと真逆の感性や美意識といったような右脳思考の世界を知りたいというチャレンジだった。大学に入り直して分かったが私は本当に何も知らなかった。しかしそれが分かったことは大きな救いになった。その後、大学院まで進学してジャンルを問わず500冊近い本を読み漁った。それは自分は何も知らないという恐怖から逃れるためだった。

また30年ぶりにバイクに目覚め、大型二輪免許を取得してDUCATIを購入した。映画『トップガン マーヴェリック』がきっかけだった。体力的、感覚的な衰えを経験と感性でカバーするトム・クルーズの演じる退役軍人の姿に、退職した自分を重ね合わせた。自分を再確認したいという欲求が湧いてきたのだ。そして今年の夏、縁あってランドクルーザー70(ナナマル)を中古で購入した。私は“ナナマル”を単なるクルマとして購入したのではない。共に生きて同じ体験を共有する相棒として招き入れたのだ。キャッチコピーの「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」クルマは、まだ知らないたくさんの体験を与えてくれるだけでなく、様々な災害や不測の事態から私を守ってくれるだろう。40年前の設計であろうが、ナナマルは「ロマン」そのものだ。だから、もうクルマは買わないと決めている。

還暦を迎えた私は、これらの“もがき”を経て、うつ病もなんとか克服できた。長い人生で染みついた思考をリセットし、自分を再起動するまでに4年の歳月が必要だったということだ。人間を構成する細胞は一部を除いて、およそ4年で全て入れ替わるというが、それが本当なら私は細胞レベルで再起動されたはずだ。しかし現実というお金のやりくりは、とても大きな問題だった。この4年間の出費によって恥ずかしながら貯蓄も退職金も残り少ない状態になってしまった。呑気に無職で生活し続けるほど余裕があるはずもない。息子は、もうすぐ大学を卒業する見込みだが、就職はしないと言っているので依然として問題は尽きない。65歳を待たずして年金の前倒し受給は避けられないだろう。私の行動を計画性のない狂人だという人もいる。しかし人間はいつ死ぬか分からない、いつまで健康でいられるかも分からない。残りの人生を正確に計算できない以上、どれだけの蓄えが必要かも分からない。それにお金があっても健康でなければ意味がない。

私は、今の感性に正直に行動し続けていれば、飢え死ぬことはおそらくないと思っている。どこか吹っ切れたのかもしれない。あるいは頭のネジが飛んだだけかもしれない。正直、怖いものはない。唯一怖いのは、自分の感性や直感を無視して何かを我慢し続けた挙句、心身が動けなくなってから後悔することだ。振り返ると私の人生を支えてきたのは、偶然や運ばかりだったように思う。努力で何とかなったことなどほとんどない。だから全方位的に動き続け、偶然の確率を上げるしかないのである。つまり、これは解釈の問題だ。日本には古来より「中今(なかいま)」という言葉がある。過去の後悔や未来の不安から自由になり、「今」に重きをおくことが大事だという考え方だ。私はこの概念が好きだ。私は退職を機に「中今」を実践している。

50代以上の方々の大半は、なんらかの組織に属し、一定の役割をこなしつつも、仕事や家庭などの悩みを抱えながら日々を生きておられるだろう。将来への漠然とした不安を抱えた極めて複雑な心理状態は私も身に沁みて理解できる。しかし組織の一員という生き方から、ひとりの人間に戻って残りの人生に向き合い、自分の存在価値がどこにあるのか、その答え探しをせざる得ない状況が必ずくるはずだ。自分に正直に向き合うことは避けて通れない。解釈力をアップデートし、もがくことで自らを生まれ変わらせることが残りの人生を豊かに生き直す術ではないかと還暦を迎えた今だからこそ思うのである。

中兼雅之/Masayuki Nakagane

マン島TTに出場した舞台裏

文 ・伊丹孝裕 写真・磯部孝夫/伊丹孝裕

自分というライターが、どんな道を歩んできたのか。それは、いつもここで使われている著者プロフィールにほとんど凝縮されている。かつて雑誌の編集にたずさわり、時々レーシングライダーとして活動し、現在はウェブを中心にバイクのことを書いたり、撮ったり。これまでそうやって生計を立ててきたし、もうしばらくは続けていたい。

京都で生まれ育ち、20代後半までそこに暮らした。家中の誰もバイクやクルマに興味を持たない環境ではあったが、80年代は地上波でのレース中継が珍しくなく、全日本F2やF3000、TBCビッグロードレースといったリアルな世界と、好んで読んでいた『ふたり鷹』、『バリバリ伝説』、『F』といった漫画の世界がきれいにリンクしていた。そこに雑誌や小説、映画の影響も加わり、今に至る素地が勝手に醸成されていたように思う。

そんな中、’86年の夏に『マン島に死す』(泉 優二/講談社)を読み、同じ年の冬に『クラブマン』創刊号(ネコ・パブリッシング)を手にした。誌面に躍る生々しい文字と写真を通し、「アイル・オブ・マン」なる島があること、かつてそこで世界GPが開催されていたこと、そして今もバイクレースが根付いていることを知った。中学3年の時だ。

無論その時は確かな決意があったわけでもなく、記憶を辿った時に「あれがそうだったのかな」という程度の淡い思いではあるけれど、結果的にそれらがマン島TT挑戦の起点になった。

「レースに対する憧れを抱いたのは15歳の頃です。それを大人になってからも忘れられず、38歳でついに夢を叶えました」

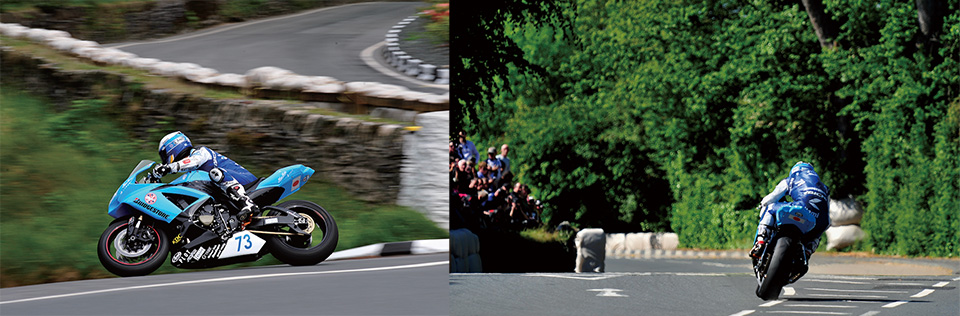

そこに至るまでの不義理や逃避をばっさり端折れば、そういうストーリーになる。結末の一部だけを拾い上げ、「ほら人生は思った通りに描ける。だから夢は大切。みんなもあきらめずにチャレンジしよう」なんてうすら寒く語るのは簡単だが、手にしたものは完走を証明するメダルに過ぎず、しかもそれはクラッシュを徹底して避けた成果だ。上を目指さなかったのか、目指せなかったのか。いずれにしてもスロットルを開け切ることができず、2レースに出て、2レースとも最下位。それが自分の器だった。

マン島TT出場を目指した、その直接的なきっかけは前田 淳さんとの約束だ。前田さんは90年代の全日本ロードレースで活躍したトッププライベーターのひとりだった。’97年に引退の場としてマン島を選びながらも、その魅力に取り憑かれて現役を続行。’05年にはエントリーした全クラスでシングルフィニッシュを果たし、最高峰クラスでは6位を獲得している。実力、人気、体制。それらがすべて整い、優勝が現実味を帯びるまで機運が達したその翌年、プラクティス中のアクシデントで他界してしまった。

前田さんと初めて会ったのは、絶頂へ駆け上がっていた’05年のことだ。レース取材のためにマン島を訪れ、以来、幾度かインタビューをしたり、コース解説をしてもらったり。当時、編集者として所属していた『クラブマン』では、「いつか走りたい道」というタイトルの特集を組み、その文末に「きっとマン島はなにかを変えてくれる」と記して締めくくっている。

いつか走りたいと願ったのは、他でもなく自分自身であり、マン島になにかを変えられたのも自分だ。写真をセレクトし、原稿を書きながら自分で自分を焚きつけ、前田さんに「俺もTTに出ます」と言ったのは、それからほどなくしてのこと。前田さんはそれを笑い飛ばしも聞き流しもせず、マネージャーに「もしもあの人が本気なら手伝ってあげて」と口添えしてくれていたという。

それを聞いたのは、前田さんが亡くなってからのことで、いなくなってしまった人との宙ぶらりんの約束を果たしてどうしたものか。結局、会社を辞めて退職金でバイクを買い、最低限のエントリー資格である国際ライセンスへの昇格と、オーガナイザーが求めるスキルに達していることを証明するため、’07年から本格的にレース活動を開始した。

必要な条件をクリアするのに3シーズンを費やしたものの、ハイエースに2台のレース車両を積み、隙間という隙間にパーツとツールの一切合切を詰め込んで、船便でイギリスへ送ったのが、’10年の春のことである。

フリーランスのライターをしながら、年間10戦ほどのレースを国内でこなしていたが、原稿を書いても書いてもまかなえるわけもない。あの頃のことがよぎると今でも心拍が乱れ、手のひらはじっとり湿る。クレジットカードというカードはすべて止まり、光熱費はもちろん家賃も久しく滞納し、方々から届く督促の電話と郵便に怯え、借金返済のための借金を重ねる。そんな日々、というか年月がずいぶんと長く続いた。

支払いに追われる身が比較的きれいになったのは、10年ほど前のことに過ぎない。独り身なら奈落おちに身を任せていたかもしれないが、無責任にも家庭を持っていて、おまけにその頃の娘はまだ小学生だった。こうして振り返ると、我ながらよくもまあ、ぎりぎりの淵から戻って来られたものだと他人事のように感心すると同時に、あまりにも不確かだった当時の心根を思い出し、ぞっともしている。

人が人の道を踏み外すか、踏み留まれるかは、本当に紙一重だということを身をもって実感したし、その危うさは今も完全には消えていない。人が人を推し量る時、しばしば「裏の顔」や「二面性」と言ったりするが、そんな単純なものじゃない。行動も心情もシームレスな球体のようなもので、些細なひと押しで簡単に向きを変え、思わぬ方向に勢いよく転がっていく。

日本で船便を見送って2ヵ月後、ディスという街でハイエースを受け取ってリヴァプールまで移動し、そこからフェリーに乗ってマン島へ渡った。マン島TTレースの拠点となるパドックにたどり着き、その足でグランドスタンド裏の墓地へ向かって、「JUN MAEDA RACED TT WITH SAMURAI SPIRIT」と刻まれたメモリアルプレートの前に立った瞬間、ただただ「終わったなぁ」と感じていた。レース本番まで数週間あり、コースをまだ走っていないにもかかわらずだ。

前田さんとの一方的な約束を果たせたことに対する少々の安堵、だからといって待ってはくれない支払いへの恐怖、そしてなんだかよくわからない不安が取り留めもなく、ともかく疲れていた。満足するでもあきらめるでもなく、ごく素直に「ここまで」と思えた。「十分じゃないか」とも。限界というのは、たぶんああいう状態のことをいう。

それでも帰国してしばらくは、「いつかまたマン島へ」と口にし、

そう書いてもいたが、いっぱいいっぱいの状態を遥かに超えていて、もうないことはわかっていた。血をたぎらせようにもそんなものは全部流れ出ていて、ならせめて、参戦に至る自身の経験とノウハウが誰かの役に立てばいい。そう思うことで挑戦に意義を持たせたかったが、誰かになにかを託す機会はついぞなかった。

チャレンジというものは、一般的に美しい。成功すれば讃えられ、失敗してもその精神が軽んじられることはない。それを妬み、誹り、笑い、嘲るのはいつだってなにもしない画面の向こうの人達で、見えないところから石を投げつけてくる。

賞賛と嘲笑でプラマイゼロならまだ救われるが、実際はチャレンジして血だらけになり、石をぶつけられてまた血だらけ。からっからの状態で、なにもいいことがなかったと思いながら暮らしていくのか、あれは青春だったと、ほのぼの思う日が来るのかはわからない。もっとも形はどうあれ、ここがどうやら限界です、という場所に立ち、危ういながらも引き返せたことはよかった。

チャレンジというものの正体が一体なんなのか。その幕引きはどうすれば正解なのか。それもよくわからない。ある種の衝動ではあるけれど、心底やりきった、夢が叶ったという境地に至ることが、きっとすべてでもない。

ただなにもせず、血を流さない側にはいたくない。そういう気持ちだけはいつもある。

伊丹孝裕/Takahiro Itami

「チャレンジの舞台裏」の続きは本誌で

会社を辞めて4年経った還暦の思い 中兼雅之

マン島TTに出場した舞台裏 伊丹孝裕

デザートジャンキーの原点 若林葉子