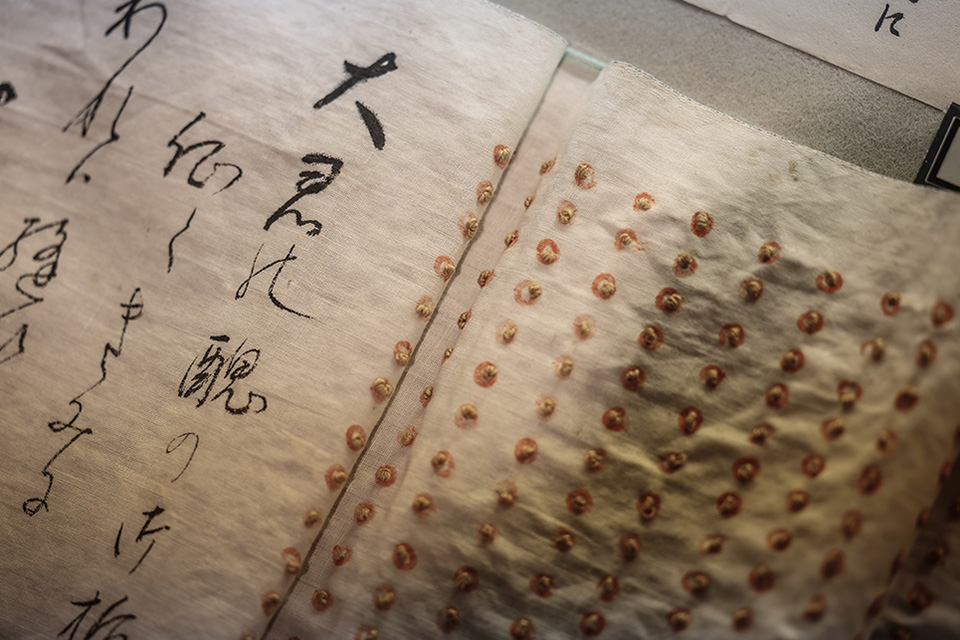

前編では、鹿児島県知覧町の知覧特攻平和会館と、特攻隊員の母と慕われた鳥濱トメさんの富屋食堂に由来するホタル館を訪れ、そこで特攻作戦の全貌と、若き隊員たちの壮絶な最期、そして彼らを支えた人々の情愛に触れた。

圧倒的な資料の数々が語りかける歴史の重みに心を揺さぶられながら、次に向かったのは「

万世、一人ひとりの心に寄り添う場所

知覧を後にし、私たちが次に向かったのは南さつま市にある万世特攻平和祈念館だ。知覧特攻平和会館が圧倒的な資料によって「特攻作戦全体」を俯瞰する場であるとすれば、ここは「特攻隊員の個人の人生と心情に寄り添い、平和の尊さを伝える」ことに重きを置いていると言って良いかもしれない。

この祈念館では語り部として学芸員による講話が実施されている。事前に希望すれば、学芸員によるガイドを受けることもできる。展示品をただ眺めるだけでなく、専門家の解説を通して、特攻隊員が置かれた当時の状況や特攻隊員の心情をより深く理解することができる。

館内に入ると、まず目を引くのは、吹上浜沖から引き揚げられた、現存する唯一の零式三座水上偵察機(写真②)だ。1945年6月、偵察任務で沖縄方面に出撃した機体が、帰路、敵機を

特攻機が飛び立った万世飛行場の滑走路は、近隣の山から「スイセイ岩」と呼ばれる石を敷き詰めて作られたという。本来であればコンクリートやセメントで舗装すべきところを、物資不足の応急措置として急ごしらえで建設されたのだ。そのため、車輪を格納するタイプの航空機では石を巻き込んでしまう危険があり、外に車輪が固定されている旧式機専用の滑走路として使われた。それほどに当時の戦況は差し迫っていたのだろう。

この飛行場は1945年3月から7月までのわずか4ヵ月間しか使用されなかったが、その間に多くの特攻隊員がここから出撃し、201名が命を落とした。

子犬を抱いた特攻兵荒木幸雄少尉と「チロ」

万世特攻平和祈念館で特によく知られているのは、犬を抱いた特攻兵、荒木幸雄少尉(享年17歳)と子犬「チロ」のことだ。1945年5月26日、出撃を控えた荒木少尉が万世基地で飛行機の爆弾取り付け作業を見守っていた際、1匹の子犬に出会う。荒木少尉はその子犬を抱き上げ、「チロ」と呼んで可愛がったという。

他の若い特攻隊員たちにとっても、子犬と戯れる時間は、出撃前の張り詰めた日々の中でのほんの一瞬の安らぎだったに違いない。朝日新聞の記者が偶然その光景を撮影したのだが、死を前にした彼らのあどけない笑顔は胸を打つ。この写真(写真③)が子犬を抱いた少年飛行兵として、広く知られることになったのは、誰もが私と同じ思いを持つからだろう。

万世特攻祈念館は、亡き特攻隊員一人ひとりの心情と向き合う静謐さに満たされている。私が訪れたとき、孫を連れた初老の女性の姿があった。学芸員とともに館内を回り、幼い少女がときおり質問している。たまたま耳にした話では、祖母が「どこか連れて行ってあげる。どこがいい?」と尋ねたところ、少女が自らここに来たいと言ったそうだ。

こうして祖母から孫へと、特攻隊の記憶が紡がれていくことに私は感銘を受けた。それは、この場所に生まれ育った人たちだからこそできる、尊い営みなのだと思う。

大空に抱かれた鹿屋航空基地史料館

万世を後にし、指宿からフェリーに乗って大隅半島に渡る。この旅の最後の目的地は、海上自衛隊鹿屋航空基地史料館だ。鹿屋基地は、特攻作戦において極めて重要な役割を果たした主力基地であり、特攻隊が最も多く出撃した基地として知られている。その数は908名にも及ぶという。

また鹿屋市は、かつて真珠湾攻撃の作戦計画が練られた「鹿屋会談」が行われた地でもあり、終戦直後には金浜海岸に進駐軍が上陸した。市の資料では、「鹿屋市は進駐軍の本土初上陸の地であり、戦争が始まり、戦後が始まった場所」として紹介されている。

鹿屋航空基地史料館は、海上自衛隊の教育施設として開館した。そのため、特攻隊に関する資料だけでなく、旧日本海軍創設期から第二次世界大戦、そして現代の海上自衛隊に至るまでの幅広い航空・戦争関連資料が展示されているのが特徴だ。特に特攻作戦に用いられた零式艦上戦闘機の実機(屋内展示/写真①)と、航空偵察などに使われたという二式大型飛行艇(写真④)はどちらも貴重な戦争遺産である。

ここでは特攻隊のみならず、第二次世界大戦の全体像を、陸軍と海軍それぞれの視点から知ることができるのだ。

広大な庭にいくつもの飛行機が羽を伸ばしているのは海上自衛隊の施設ならではだろう。資料館を出てこの庭に立ち、晴れわたる空を見上げていると、風の音に、遠い昔のエンジン音が重なって聞こえるような気がした。

特攻以外の選択をした芙蓉部隊

資料館を後にし、帰路、空港に向かう道すがらも頭の中はさまざまな思いが巡る。特攻作戦は、戦況の悪化という状況下で、日本が追い詰められた末のやむない選択肢であったことは理解できる。しかし、このようなことが再びあって良いはずはない。それが「本当に仕方なかった」と言えるのか、という視点から繰り返し問い直すことは、残された者の責務ではないだろうか。

事実、特攻作戦に与しなかった部隊もごく限られてはいたものの存在したのだ。その代表と言えるのが芙蓉部隊である。

芙蓉部隊は、太平洋戦争末期の日本海軍における夜間攻撃専門の飛行隊で、指揮官の

芙蓉部隊は特攻を行わず、夜間攻撃で戦艦1隻、巡洋艦1隻、大型輸送船1隻の撃破、敵機2機の夜戦撃墜などの戦果を挙げた。経験の浅いパイロットでも長距離夜間攻撃ができるよう訓練を施し、機体の可動率を85%に維持するなど、常に高い戦力を維持した。約1,000人の隊員のうち、戦死者は105人にとどまっている。

しかし、芙蓉部隊は編成当初、特攻を戦術の一つとして採用しており、実際に特攻出撃が行われたこともあった。4名が特攻により戦死している。が、その後は終戦まで特攻機を出すことなく戦い続けた。指揮官の信念、勇気、実行力は讃えられるべきものであろう。

芙蓉部隊の存在は、軍内部でも特攻作戦に異議を唱えることが困難だった時代にあって、独自の戦法を武器として、それ以外の選択肢を提示したのである。

生き残った者たちのそれぞれの戦後

特攻作戦を指揮した者たちのその後についても考えずにはいられない。特攻作戦を命じた大西瀧治郎海軍中将のように終戦後、切腹して命を絶ったものもいれば、特攻隊員に「自らも後から逝く」と約束し、特攻隊員を鼓舞して死地へ送り出しながら、戦後、自分の責任を明言せず生き延びたものもいる。

そして奇跡的に生き残った特攻隊員の戦後も、決して楽なものではなかった。出撃を命じられながらも機体の故障や悪天候で帰還せざるを得なかった「生還者」たちは、死を恐れてわざと帰還したのではないかという周囲からの視線に苦しみ、また生き残ってしまったことに対する罪悪感に苛まれながら、長い戦後を生きた方も多かったという。

万世特攻平和祈念館の建設に尽力した苗村七郎氏も、特攻作戦の生き残りだった。戦時中、沖縄戦にパイロットとして参加した苗村氏は、終戦後、特攻隊員の慰霊と平和への願いを込めて、私財を投げ打って祈念館の建設を実現させた。鳥濱トメ氏が知覧で慰霊碑建立に奔走したように、苗村氏もまた、戦後、慰霊碑に参拝し続け、亡き戦友たちの魂を鎮め、平和の尊さを伝え続けた1人だ。彼らは、戦後という平和な時代においても、戦争の傷跡と向き合い続けた。

*

今はインターネットでいくらでも情報を得られる時代だ。しかし、現地に足を運び、その場に立つことにはやはり意味がある。土地は歴史を記憶するというが、たとえそこにそのままの史跡が残っていないとしても、同じ場所に立ち、空気や匂いを感じ、今はもういないが、確かにそこに生きた人たちの息吹を感じ取ることができる。

知覧を扱った映画『月光の夏』の中に、忘れられないセリフがある。小学生が出撃を控えた特攻隊員に「僕たちも大きくなったら特攻隊員になりたい」と言う。それを聞いた特攻隊員は、優しく答える。「君たちがいかなくていいように僕たちが行くんだよ」

彼らはみな、そんな気持ちで飛び立ったのだと思う。未来を生きる私たちに、同じ悲劇を繰り返させないために、自らの命を捧げた。その祈りと犠牲の上に、今の私たちの平和な日常がある。

私たちはどう生きていくべきなのか。特攻隊員たちはそのことを静かに問いかけている。

万世特攻平和祈念館

住所:〒897-1123鹿児島県南さつま市加世田高橋1955-3

海上自衛隊 鹿屋航空基地史料館

住所:〒893-0064鹿児島県鹿屋市西原3-11-2

ひこうき雲を追いかけて vol.129

特攻隊を巡る旅を終えて

文・若林葉子 写真・長谷川徹

春先に特攻隊の資料館を巡る記事を執筆することが決まって以降、心の多くの部分を特攻隊のことが占めていた気がする。フィクション、ノンフィクションに関わらず本を読んだり、動画や映画を観たり、現地の資料館でもメモを取ったりした。

告白すると、これまで私は特攻隊が「特別攻撃隊」の略称であることすら知らなかった。知らなかったというより、考えたことがなかったという方が正しいかもしれない。誰もが持っている歴史の知識の断片として、特攻隊という言葉が頭の片隅にインプットされていたに過ぎない。恥ずかしいことである。

原稿には当然のことながら知り得たことの全てを書いたわけではなく、紙幅と相談しながら、今回の旅に直接関係のないことの多くは省いた。と、そう言いながら、省くことができなかったのが芙蓉部隊のことである。特攻作戦やむなしと

ドイツ中世史を専門とする日本の歴史学者であった阿部謹也氏は「世間」という日本社会の特徴を分析したことで知られている。そもそも「社会」とは個人主義を前提とする西欧近代の概念であり、明治時代以前に日本に社会という言葉はなかった。「個人」という言葉も同様で、どちらも西洋の言葉からの翻訳語である。社会は自立した個人が集まってできた抽象的な集合体であるが、世間はその人が生まれながらに(あるいはその時々に)属している、閉じた人間関係のネットワークである。「日本にあるのは社会より世間」と阿部氏が指摘したのは1980~90年代のことであり、時代は随分変わった。今は当時よりはるかに個が尊重され、多様な価値観が認められるようになったが、根底にある「世間」的な意識、和の尊重や同調圧力などの空気感は依然として多くの場面で力を持っていると言って良いだろう。私たちは今も「世間」と「社会」の狭間で生きているのだ。

阿部氏は著書や講演などで特攻隊員についても触れている。「彼らのほとんどは大学などでヨーロッパ的な個人というものに触れてしまっており、その彼らが国家や組織の圧力により命を捧げなければならないことには大きな矛盾や葛藤があり、悲劇であった」という主旨のことを述べ、深い哀悼の意を表している(阿部氏は決して西洋の個人主義を礼賛しているわけではない)。

軍の上層部と特攻隊員は年齢の差も開いており、価値観の乖離も大きかったであろう。年若い特攻隊員たちは反論することも弱音を吐くことも許されず、夢も希望もその全てを手放して、大空に散った。

戦後80年。旅から帰り、原稿を書き終えた今も、これがこの日本で本当にあったことなのかと信じられない思いだが、まだわずか80年前の出来事なのである。

Yoko Wakabayashi