クルマの窓から道路の両側に並ぶ石灯籠が見え始め、目的地である知覧特攻平和会館が近いことを知らせている。

桜に間に合うだろうかと気を揉んでいたが、満開を少し過ぎた桜の樹々が、ときおりはらはらと花びらを散らしながら迎えてくれていた。

この石灯籠は、特攻隊員への追悼の意を表すため、全国から寄せられた有志の奉納によって建立されたものである。昭和30年に知覧特攻観音堂で灯籠の寄進(写真①)が始まり、昭和62年以降に本格化。県道27号の湊橋までの約1.7キロにわたって建立されており、現在、その数は1290基を超えているという。

戦後80年という節目にあたる今年、私たちはこの特攻隊を巡る取材の旅に出ることにしたのだが、その季節に春を選んだ。なぜなら、特攻隊がもっとも多く出撃したのは1945年、終戦の年の春から初夏にかけてのことだったからだ。事実、辞世の句に桜を詠んだ隊員も少なくない。また出撃にあたって桜を一枝携えたという話も遺されている。見送る人々も桜の枝を振って別れに代えたとの話も伝えられており、桜と特攻隊員は切っても切り離せない関係にあるのだ。

第二次世界大戦—日本側の呼称では大東亜戦争とも呼ばれる先の戦争において、日本は航空機に人を乗せたまま敵艦に体当たりさせるという特別攻撃を組織的に展開した。いわゆる特攻隊である。特攻は、戦況の旗色が悪く窮地に陥ったパイロットが自らの判断で体当たり攻撃を敢行する例はあったものの、最初から計画された戦術ではなかった。

しかし、1944年(昭和19年)10月、フィリピンのレイテ沖海戦において、海軍の神風特別攻撃隊敷島隊がアメリカ海軍の正規空母に体当たり攻撃し、敵に甚大な損失を与えたことは、日本軍にとって大きなインパクトとなった。この作戦を指揮したのは大西瀧治郎中将だ。零式艦上戦闘機(零戦)が機体に250キロ爆弾を取り付け、パイロットもろとも敵空母に突っ込む。大西自身が「特攻は統率の外道」と言うほどあり得ない戦法だった。しかしこの敷島隊の戦果は、窮地に立たされた日本軍が、この無謀とも言える戦術を切り札として採用するきっかけとなった。そして戦局が厳しさを増すにつれて、特攻は次第に組織的に編成されるようになっていく。

特攻作戦が始まった当初は、経験豊富なベテランパイロットや、訓練を十分に積んだ士官候補生などが中心に選ばれた。しかし、戦局の悪化に伴い航空機の損耗が激しくなり、補充が追いつかなくなると、次第にその対象は広げられていった。訓練期間を短縮された予科練(海軍飛行予科練習生)や少年飛行兵(陸軍少年飛行兵)出身者、さらには大学などからの学徒動員によって徴集された学徒兵といった若者たちまでもが、特攻隊員として駆り出されていくことになる。彼らの多くは十代後半から二十代前半の、まだ少年と言って良いほどの年齢であり、最年少は17歳だった。

特攻隊は自ら志願した者が多かったと言われている。生き残って戦後、「特攻隊になれることは誉だった。今の人にその気持ちは分からないだろう」と話す方もいる。一方で、意志の確認は部隊ごとに任されており、一人ひとり部屋に呼ばれ意志を聞かれることもあれば、部隊が集められ「志願するものは一歩前に」と号令が飛び、考える暇もなかったとの証言もある。志願とは名ばかりで、隊員たちに拒否する自由はなかったであろう。

「俺は日本の国のために死ぬ。それでよい。後世の史家は俺達を犬死というかもしれない。そうかもしれん。祖国日本が今後どうなるか。あとは任せる」 そう言って出撃した隊員。また「日本は負けるよ。自由主義の勝利は明らかです」と書き残した隊員。平和会館で目にした資料からは彼らの複雑な胸中も読み取れる。

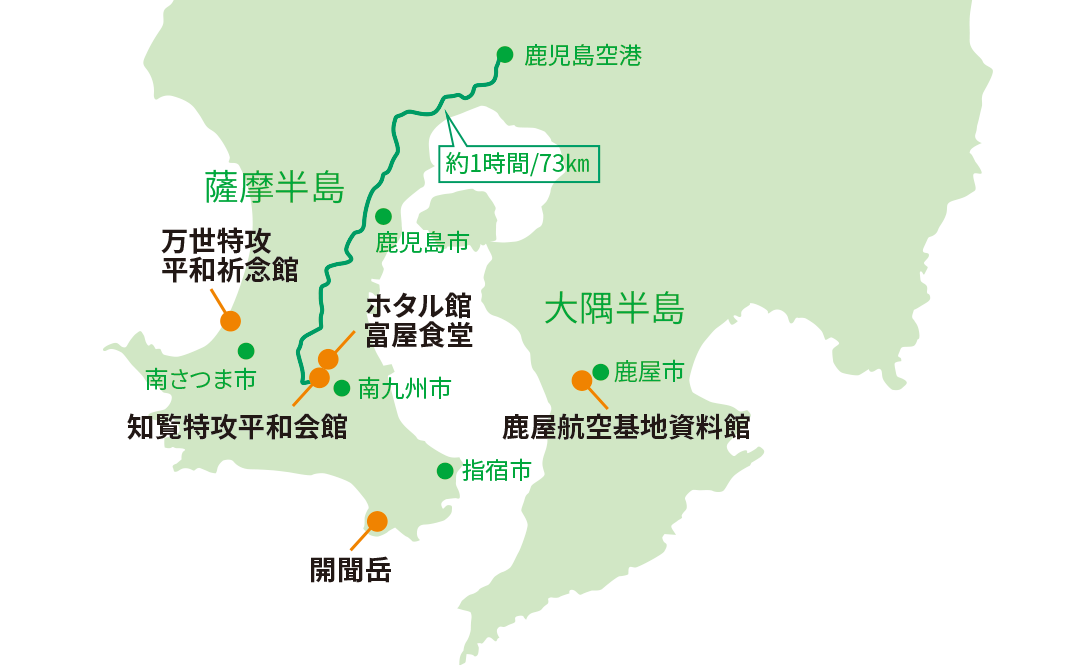

特攻作戦の主な戦場はフィリピンと沖縄だった。特に終戦の年の沖縄戦では、アメリカ軍を沖縄本島に上陸させないため、本土防衛の最後の砦として特攻機は集中的に出撃した。このため、鹿児島県の知覧をはじめとする南九州の各基地が、特攻作戦における中心的な役割を果たすことになったのである。当時、日本には独立した空軍はなく、陸軍と海軍がそれぞれ独自の航空機部隊を持っていた。そのため、採用される航空機も異なり、司令系統もそれぞれ独立していたのである。知覧は陸軍の特攻基地として、多くの若者を最期の空へと送り出した場所となった。

今、知覧平和祈念会館には国内だけでなく海外からも多くの人が足を運ぶ。この会館の最大の特長は、その圧倒的な資料の数だ。知覧のみならず、各地から集められた特攻隊員たちの遺品、遺書、手書きのメモ、写真などが所狭しと展示されている。私は壁一面にぎっしりと並んだ特攻隊員の顔を誰1人見逃さないようにと彼ら一人ひとりと対面した。

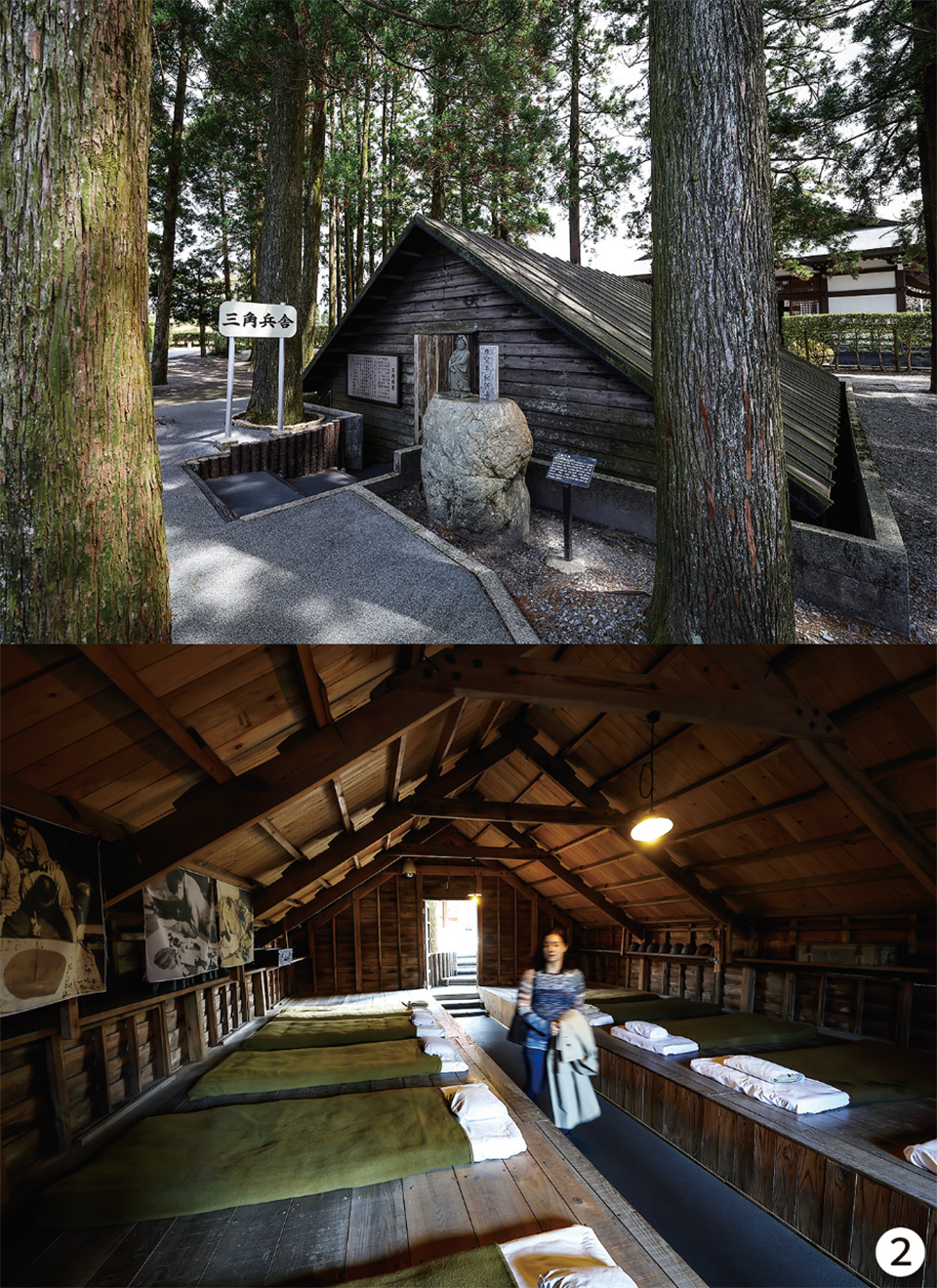

会館の敷地内には、隊員たちが寝泊まりした当時の三角兵舎(写真②)が復元されており、実際に中に入ることができる。質素な造りの兵舎の畳に腰掛けると、彼らが極限の状況の中で過ごした最期の時間に思いを寄せないわけにはいかない。特攻隊員の鎮魂のために建立された観音堂(写真③)が静かに佇み、多くの参拝者が手を合わせる姿が見られる。ここは今、国境を越え、平和への願いが共有される場所となっているのかもしれない。

そしてもう一つ、知覧を語るうえで欠かせないのが、特攻隊員の食事の場として軍の指定食堂とされた「富屋食堂」の存在である。ここは、出撃前の特攻隊員たちが最後のひとときを過ごした場所だった。女将の鳥濱トメは、彼らにとって母のような存在だったということはよく知られている。トメは時に着物や家財道具を売って彼らに酒や手料理を振る舞い、彼らの世話をするだけでなく、検閲を恐れた隊員から家族への手紙を預かるなど、命懸けとも言える献身で彼らを支えた。家族から離れ、決死の出撃を目前にした若い隊員にとって、ここで過ごした時間がどんなに大切なものだったか。後世の人間にとっても、特攻隊員に富屋食堂と鳥濱トメの存在があったことはせめてもの救いだと言える。

鳥濱家と特別親しくしていたという宮川三郎軍曹(享年20歳)は出撃前夜、「おばちゃん、俺、心残りのことは何にもないけど、死んだらまたおばちゃんのところへ帰ってきたい。そうだ、ホタルだ。俺、ホタルになって帰ってくるよ。9時だ。明日の晩の今頃に帰ってくることにするよ」と言い残した。翌日の夜、富屋食堂の2人の娘が午後9時を知らせる時報を聞いて待機していると、そこに1匹の大きなホタルが明るい光の尾を引きながら入ってきた。娘たちはトメを呼び、3人が言葉を失い見つめているところに他の隊員たちが集まってきて、みんなで涙を流しながら同期の桜を歌った。—これが現在、資料館となっている「ホタル館」の名の由来である。

富屋食堂とトメを巡るこれらのエピソードはよく知られていることだが、トメの孫である赤羽 潤氏はインタビューで「トメの真の苦労は戦後にこそあった」と語っている(※)。

終戦後、特攻隊員の慰霊ため特攻平和観音堂の建立を切望していたトメ。嘆願書を手に毎日のように役場で訴えたが、進駐軍の厳しい目や町の苦しい財政状況からなかなか実現しなかった。トメは飛行場跡地に1本の杭を刺し、毎日その杭に向かって手を合わせ、祈り終わると引き抜いて隠し、翌日また杭を打って手を合わせる。それを観音堂が建立される1955年までの約10年間、毎日続けたという。

ちなみに戦争末期には鹿児島県内の各地は連日のように米軍機による襲撃や機銃掃射にさらされ、知覧の飛行場や街もその標的となった。知覧飛行場は木造格納庫が消失、鉄骨格納庫も屋根が吹き飛ばされ、知覧の街も爆弾の投下によって家屋が全焼・大破するなど大きな被害を受けている。

戦後は生き残った者が自分たちの生活を立て直すのも精一杯。そんな中でもトメは、祖国のために命を賭して戦った特攻隊員のことを忘れることはなかった。そして脚を悪くした晩年も杖を片手に、雨の日も風の日もどんな日も観音堂への参拝を欠かすことなく、89歳でその生涯を終え、隊員たちの元へ旅立った。

願いが叶って観音堂が建立された際にトメが寄贈した石灯籠は今もこの参道に静かに佇んでいる。

知覧特攻平和会館を後にし、知覧の町をクルマで走っていると、薩摩富士と呼ばれる開聞岳(写真④)が霞んで見えた。

知覧基地から出撃した特攻隊の多くの機体は、薩摩半島の東側、そして開聞岳の西方海上を南下するルートをとったため、滑走路を飛び立った若者たちが最後に目にした祖国日本の風景は、遠くに望む開聞岳の稜線であったかもしれない。

知覧特攻平和会館

1941年(昭和16年)12月陸軍の知覧飛行場として完成し、同時に大刀洗陸軍飛行学校の分教所として3年間で約600名のパイロットを養成した。1945年(昭和20年)3月に特攻基地となり、陸軍沖縄戦の特攻隊員1036人のうち439名が知覧から出撃した。1955年(昭和30年)知覧特攻慰霊顕彰会が慰霊のため観音堂を建立。1987年(昭和62年)2月、知覧特攻平和会館として開館した。

ホタル館 富屋食堂~特攻の母と呼ばれた鳥濱トメ資料館

軍の指定食堂とされた富屋食堂。特攻隊員の食事の他、身の回りの世話などをし、隊員たちに慕われのが、女将である鳥濱トメさんだ。資料館では彼女の生涯とともに、検閲を経た遺書以外にも、直接、遺族に託された遺書など、さまざまな資料が展示されている。また知覧茶屋では富屋食堂の味をそのまま受け継いだメニューを提供している。

Yoko Wakabayashi