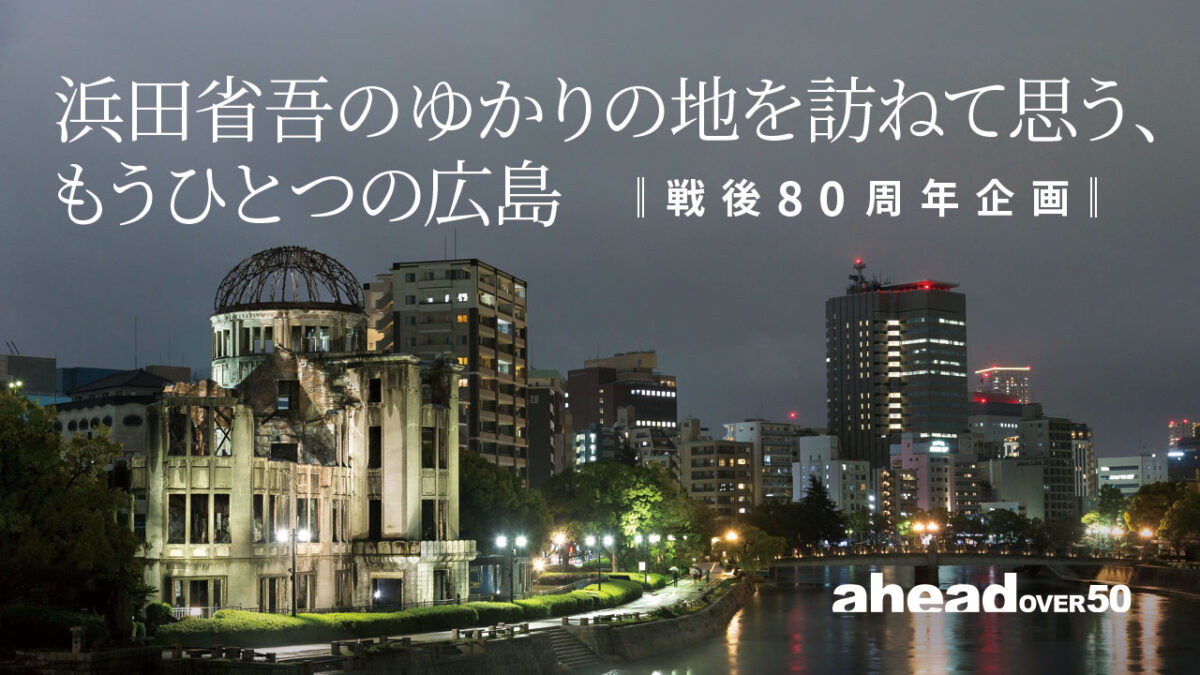

戦争と広島と聞くと誰もが市内の中心部に落とされた原爆を連想するだろうが、戦艦大和をはじめ多くの軍艦を生み出した隣の呉も戦争の記憶が強く残る場所だ。

戦時中に軍港として栄えた呉のまちは今なお軍事に関わる施設が多く存在する。今回は戦争にまつわる楽曲を多数発表してきた浜田省吾のゆかりの地を訪ねながら、あまり語られることがなかった「もうひとつの広島」である呉の近辺をドライブしてみたい。

この紀行文を書くにあたり、神尾編集長の依頼は「日本や戦争を歌った楽曲が多くプロテスト色の強い、浜田省吾のゆかりの地を訪ねて、原爆だけではない、異なった視座から広島を考える」ことだった。

これまでに私は、広島を3度訪れたことがある。平和記念公園見学を主とした中高の修学旅行で2度、あとは25年前に旅した中国地方へのバイクツーリングだが、浜田省吾を意識したことはなかった。

だから今回のドライブは、私にとって未経験の旅になるだろうと期待していた。はたして広島ドライブはそのとおり、いやそれ以上のものとなった。

ドライブルートは、広島から呉、江田島の往復だ。呉と江田島は浜田省吾の楽曲で多くのモチーフとなっており、とりわけ25枚目のアルバム『My First Love』の9曲目『初恋』で歌った、「10歳の頃に暮らした海辺の田舎町」が江田島であることからファンが訪れ、町の図書館がいわゆる“聖地”になっているという。

3年前にここを訪れた編集長の奥さんの覚子さんが案内役になってくれるので、私はわりと気楽にドライブにでかけた。広島駅前でレンタカーを借り、市内から広島高速へ上がってしばらく走る。ここまではどこにでもある地方都市と都市高速の眺めが流れるだけだった。

しかし呉の中心部を抜け、国道を外れて港湾部を走っていると、私の気持ちがざわつきはじめた。水が湯になるときの泡のように苛立ちがふつふつと沸いてくる。その理由はあきらかだ。海上自衛隊施設と軍事産業に深く関わる製鉄所と造船所、在日米軍施設などが次々と現れ、視界に飛び込んでくる。そのどれもが巨大で、この町を支える重要な事業、産業であることは疑いようがない。すでに廃墟となり解体が進められている赤錆まみれの工場群には異様な迫力を感じさせられたが、あくまで遺構だからであって、解体後に新たな軍事産業の一角になるのか、と思うと複雑な気持ちが入り混じる。

沸き上がって止まない苛立ちが怒りに変わるのを感じながら、十代の浜田省吾も同じような気持ちだったのではないだろうかと思いはじめた。彼が書いた掌編小説にも読める歌詞の一節や情景が次からつぎへと想起され、50年前の彼とシンクロした気分にすらなった。

とくに強いイメージで迫ってくるのは、アルバム『DOWN BY THE MAINSTREET』だ。「油にまみれて働く兄」「溶けたタールとパルプのにおい」「工場のサイレン」「着色されたモノクロームの町」「コンビナートの灯り」さらに「基地のフェンスの向こうの星条旗」「焼け跡の灰」「八月の朝」「1945年と1969年」など、その後のアルバムに収録されたことばも浮かび上がってくる。

そのなかで、浜田省吾は舞台とした町を特定していない。工業地帯や基地、さびれたメインストリートの町なら該当する町は全国各地に点在している。しかし、彼がこの一帯で多感な時期をすごしたことを考えれば、モデルとなったのが広島、とくに呉と江田島周辺であることはまちがいないだろう。

倉橋島のループ橋を見ながらバイパスを走り江田島に入る頃には、車窓の景色は一変していた。建物はまばらになり、交通量も少ない。目に映るのは、牡蠣を養殖する筏や延縄が浮かび、島影を近くに望む穏やかな瀬戸内の海だ。

江田島市役所がある中心部にはコンビニもショッピングモールもあるが、数百メートルで終わってしまうほど小さい。やがて最初の目的地の江田島図書館がある鷲部という集落に着いた。

ここは浜田省吾が9歳から13歳までをすごした土地で、現在は図書館となっている場所には、かつて彼が通った鷲部小学校があったそうだ。ラジオから流れてきたビートルズを聴いて衝撃を覚えた浜田省吾にとって、ロックンロールは初恋だったという。そんな江田島を彼は「初恋のきた島」と語り、’92年にここを訪れた際の様子がファンクラブ会報誌に掲載されると、次第にファンがやってくるようになった。

その後、「江田島音楽トーク」なる有志が中心となって、ゆかりの場所が保存された。浜田省吾が腰掛けたバス停のベンチなどが江田島図書館の中庭に移設され、ファンが寄贈した過去の音楽雑誌の記事やグッズなども展示されている。図書館の受付には浜田省吾の直筆サイン色紙が飾られ、アルバムCDや関連書籍なども揃う。手づくりのちいさな場所ではあるが、だからこそ有志やファン、そして町の人々のやさしさを感じられる。

私たちは、彼が遊んだという元小学校のグラウンドや、暮らしていた警察官舎があった場所、レコードを聴かせてくれた幼馴染みの家を見物しながら、集落を散策した。当時もそうだったのだろうが、それから60年ほど経ったいまでも海辺の田舎町そのままだ。

浜田省吾の歌詞には、海の情景の描写が多い。瀬戸内海の景色は、彼の原風景の重要なひとつなのだろう。瀬戸内の島はどこもそうだと思うが、江田島の海岸線も入り組んでいて、海沿いをクルマで流しているとカーブを曲がるたびに景色が少しずつ変わっていくから、ドライブしていて飽きない。凪いだ海に浮かぶ牡蠣の筏と島影を眺めているとやすらぎを感じるし、海を感じない都市生活者にとっては非日常的ですらある。

だが、ところどころに造船所や製鉄所、石油タンクの群れが見える。いまもある海自学校は旧海軍兵学校が母体だそうだから、軍事関連施設は呉だけでなく江田島にも広がっていたようだ。

その後、呉に戻り今度は市街地を散策した。「大和」をはじめとする多数の戦艦を製造した呉工廠、艦載機も製造していた広工廠を抱える呉は東洋一の軍港だった。そのため昭和20年に入ると空襲が激化し、軍事施設と市街は徹底的に破壊され、ほぼすべてが焼き尽くされた。その回数は同年3月から7月までの数カ月で14回におよび、約3,700人が犠牲になっている。呉市内には、いまも機銃掃射の弾痕や広工廠の地下工場などが残っているそうだ。

もうひとつの広島であるこの町には、『終わりなき疾走』、『MONEY』、『MAINSTREET』の歌詞のモデルとなった場所がいくつかあるという。ファンが推測したそのスポットを巡ってみたものの、いずれも当時の面影が残っていないためか、どれもピンと来ない。

呉という町を俯瞰すると手応えのあるルーツを感じられても、キーワードやディテールを追い求めすぎるとそれらはぼやけてしまい、見えなくなってしまう。

思うに、浜田省吾の歌詞のほとんどは実体験をもとにしたフィクションで、とくに他人のプライバシーに関わることだったり、あまりに悲痛すぎる出来事は書いていない。

いや、書いてはいるのだろうが、それらを一度心の奥底に深く沈め、時の経過や新たな体験によってそれらがバラバラにほどけたりかたちを変えたりしたのち、その断片を集めて再構成し、実体験とは異なる掌編小説に昇華させている。だから細かな一部だけを取り出して現実や過去を探しても見つからない。もっといえば、それゆえに普遍的な物語となり、多くの人の心に届いて響くのだ。

戦勝国のアメリカは、植民地化せず天皇制も残したものの、日本を政治的にも文化的にもコントロールしてきた。東側に対する防御壁となったこの島国には、ハンバーガーとジーンズとロックンロールが大量に詰め込まれた。

浜田省吾はその半生記の中で「日本っていうのは強姦されたんだと思うんですね。原子爆弾2個という人類史上かつてない形で。僕らはそこから生まれた私生児なんじゃないかと思ったんです」(『陽のあたる場所/浜田省吾ストーリー』田家秀樹著/角川書店刊)と語った。日本とアメリカ、いずれの血もひいた私たち戦後生まれの自我はどちらにあるのか。彼はこの懊悩に『J・BOY』と名づけたが、『FATHER’S SON』以降の作品群を聴く限り、心の奥の暗闇と対峙する長い年月を経て、何かしらの光を見つけたように思える。

掲げていた理想と見失った誇りを、受け入れたのか、それとも吹き飛ばしたのか。あるいは打ち砕き、乗り越えたのか。ときに押し戻されたり、押し潰されたこともあったはずだ。おそらくそのすべてを味わい、最後は受け入れるほかにないのだろう。

幻を背負ったロックスターは、ピエロでも医者でもなく、ただギターを弾いて歌い、愛の世代の前の暴風雨に襲われている世界を見つめながら、瀬戸内の凪いだ海のように、ただ穏やかに祈るのだ。

浜田省吾というフィルターを通して眺めた呉の町は、25年前に訪問したときとはまったくちがって見えた。人は見たいものしか見ないというが、その事実をつきつけられたドライブになった。そしてこの日感じ、考えを巡らせたことは呉に限ったことではなく、米軍や自衛隊の基地が置かれたほかの町でもそうだろうし、耳を澄ませて目を凝らせばどの町でも見聞きできることなのだろう。

広島へ戻る前に、海上自衛隊呉資料館と大和ミュージアム、旧呉海軍工廠大型旋盤などが隣接する道にクルマを走らせた。屋外展示されている潜水艦「あきしお」は威容そのものだが、呉の歴史を知ってもなお、私の目にはかなりの異様に映った。

もうひとつの広島 ーー 呉の大惨事の要因は、東洋一の軍港とうたわれたほど高度な海軍施設だ。しかし、当時もこの町の経済はそれらによって隆盛し、市民もそれを享受してきた。敗戦後、呉工廠と広工廠の遺産は大型船舶の造船所や巨大な製紙工場となり、この町と国の戦後復興に大きく貢献してきた。だからこそ、戦後生まれのこどもたちはビートルズに恋をし、ロックンロールに夢中にもなれた。事物事象の性質は光と影によって象られる。

そうした現実を目の当たりにし、私の苛立ちは収まってきたが、錆びた鉄をなめたような苦さは残ったままだった。

だが、これが私たちが暮らす島国の現実だ。日本のまわりの海には中国とロシアの潜水艦が今日も走り回り、遠く西の空ではいまも爆弾が降っている。目を逸らしてはいられない。

浜田省吾ファンのために

※「れんがどおり」は『MONEY』の歌詞に登場するメインストリートだと言われている。

山下 剛/Takeshi Yamashita