横田紀一郎、82歳。パリダカに初めて参戦した日本人として知られているが、彼はラリーストではない。

冒険家でありジャーナリストでありプロデューサーであり環境活動家でありながら、そのどれでもない。

東京の焼け野原を人生のスタート地点として、世界を股にかけ、強かに大胆に大真面目に、地球を遊び場にして生きてきた男。それが横田紀一郎である。

横田紀一郎。82歳。東京生まれ。1981年、まだ日本ではほとんど知られていなかった『パリ・ダカールラリー』に初めて参戦した日本人だ。パリダカには’92年までに11回出場し、’87年にはランドクルーザー70で走って総合19位、改造ディーゼルクラス優勝という好成績を収めたほか、’92年には『パリ・北京マラソンレイド』に参加し、ユーラシア大陸を横断している。ラリー界隈ではその名を知らぬ者がいないほどの人物だ。

しかし横田はラリーストではない。

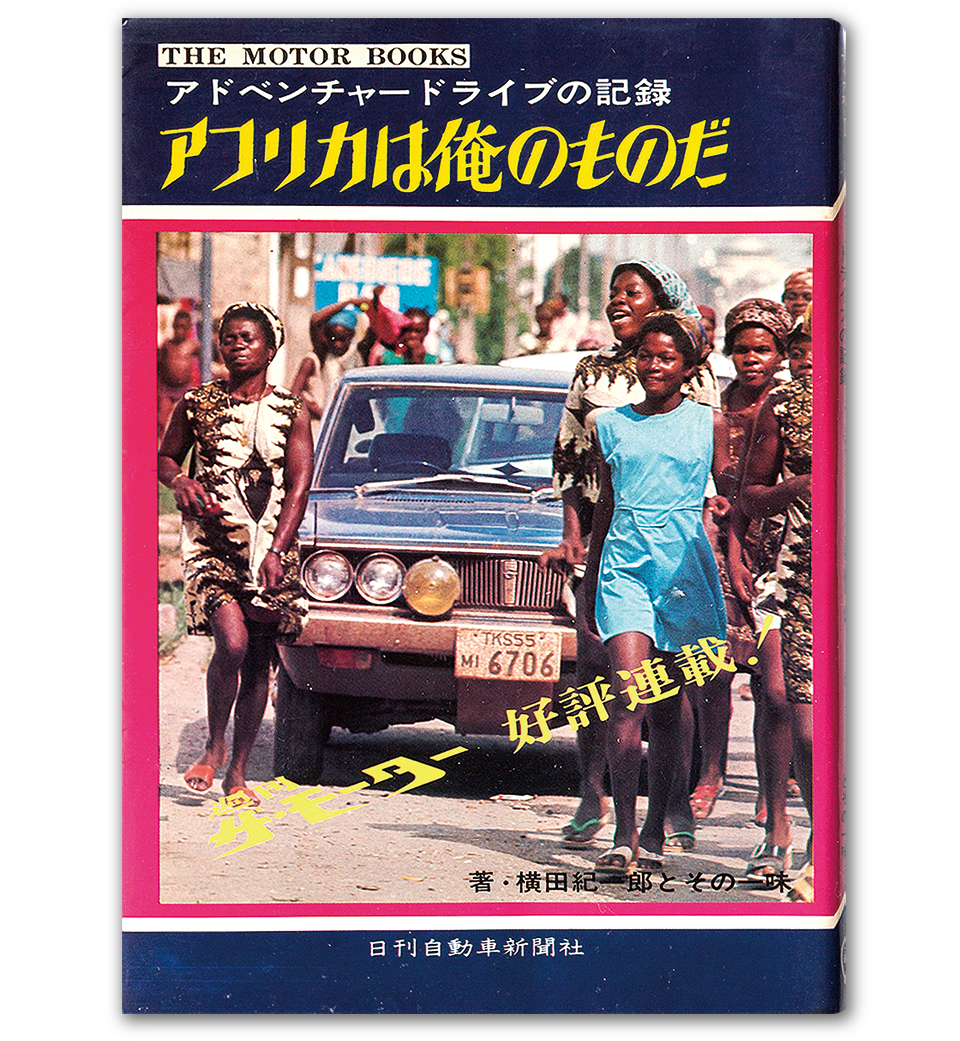

パリダカに出場するよりも前の’69年、横田はトヨタ・パブリカを走らせてアフリカ大陸縦断4万キロの冒険旅行を果たしている。その旅の途中で知り合った朝日新聞の記者に請われ、翌年には南アフリカ共和国へ行く。当時はまだ国外にあまり知られていなかったアパルトヘイト(人種隔離政策)の実態を取材するため、隔離地域のひとつであったソウェトに潜入したのだ。横田は持ち前の度胸と知恵を発揮して首尾よくソウェトに潜り込んで取材を行い、朝日新聞とアサヒグラフなどに寄稿して人種差別の実態を明らかにした。

かといって横田はジャーナリストでもない。

’71年からはテレビの海外ドキュメンタリー番組制作のための取材チームリーダーなどを務め、アフリカ大陸や南米大陸など世界数十ヵ国を駆けめぐった。熟しかけた高度成長によって海外の文化や自然への興味を募らせていた大衆の欲望を満たした番組はヒットし、朝の帯番組『おはよう700』や深夜番組『11PM』などで次々と海外ドキュメンタリーの制作に関わっていく。

では横田はテレビマンか。それとも旅行家や冒険家か。

’99年からはプリウスの先見性を実証すべく、世界各地を走り回るチャレンジをはじめる。アメリカ大陸1万キロ走破を皮切りに、サハラ砂漠縦断、ユーラシア大陸横断、南米大陸縦断、オーストラリア大陸一周と、世界5大陸をプリウスで走破した。

また、’94年からは『人とクルマと自然の共存』をテーマに河川環境美化とアウトドアの楽しさを融合させた参加型イベント『リバーレイド』を主催している。

すると横田は環境活動家なのだろうか。いいや、それも的確ではない。

実際のところ、これまで挙げた肩書のどれもが正解だ。なぜならすべては横田がやってきたことだからだ。ただ、その経歴がひとつの肩書に収まりきらないのだ。

いま、横田はみずからの肩書を『自動車環境探求家』としている。自動車。環境。探求。この三つの要素は横田という人間の核であり、彼を突き動かしてきた衝動や欲求の現れといえる。

原風景は東京の焼け野原

そんな横田の原風景にあるのは、東京の焼け野原だという。

「生まれたのは西久保巴町っていって、いまの虎ノ門ヒルズがあるあたり。その年の12月に真珠湾攻撃で、世の中が突然ガラリと変わっちゃったんですね。だって、ものごころついてはじめてまわりを見たら戦争してんだもんね。町内のオヤジさんたちは軍服姿で防空壕を掘れって言ってるし、空襲警報が鳴ると愛宕山に逃げてました。B29で空が真っ黒になったのをうっすら覚えてますよ。芝公園に高射砲陣地があって、ドンパチドンパチやってるんですね。僕んちは山を背にした木造の小汚ねえ長屋だったんだけど、屋根を伝って愛宕山へ行けたんですよ。戦争が終わったあと、そこから見渡すとぜんぶ焼け野原で、海が見えたことを覚えてますよ」

東京への空襲が激化し、終戦を迎えた’45年、横田は4歳だ。おそらくもっとも古い記憶が軍服であり、空襲警報であり、焼け野原なのだろう。

焼け野原を見た横田は、こんなことを思ったという。

「何をやってもいいんだって。僕より5歳か10歳上の人たちには似たようなこと思って成功してる人も多いけど、僕はまだ小さすぎて何にも知識がなかったんだね」

戦争は横田から父を奪った。サイパン島で玉砕したという。だから終戦後の暮らしぶりは厳しかったはずだ。母は料亭で仲居をして夜中まで働き、少年になった横田は鉄や銅のクズを拾い集めて売っては日銭を稼ぎ、祖母と妹の一家4人で生き抜いてきた。

「うちの近所は自動車の部品屋が多かったんです。赤坂から虎ノ門あたりまで。力道山がガルウイングのあれ(メルセデスベンツ300SL)に乗ってきたり、裕次郎が来たりね。そういうクルマが修理工場に来ると、見るだけじゃなくてシートに乗らしてもらったりしてね。玄関を出れば外車しかいなかったし、初めて乗ったクルマはシボレーでした。ちょっと小さいやつだけど」

当時を振り返りながら、横田は笑う。

「おもしろかったですよ。最高でしたよ。いまも最高ですけどね」

免許証一つが運命を変えた

’56年、政府は経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言した。その翌年に復興の象徴である東京タワーの建設がはじまり、その様子が生家から見えるようになったとき、横田少年は16歳だった。

「あっという間にそういう時代はすぎましたよね。僕が唯一手にしたのは免許証。今でいうなら小型飛行機を運転できるような。若いやつから見たらね、突然、粋な男になっちゃったわけですよ。だから近所のおじさんが持ってるクルマを、あちこち運転しちゃこづかいもらって。クルマ好きだったし、いろんなクルマに乗せてもらった。クルマに出会ったことは大きいですよね」

順番としてはバイクが先で、富士山や北アルプスでのレースに出場もしていた。しかし事故で左指2本を欠損してしまい、バイクを断念した。「指がなくならなければバイクの世界に行ってた」という横田の生活は、そうしてさらにクルマへ傾倒していく。

特技であり武器でもある免許証を生かそうと、横田は職安に行って都庁の送迎運転手の職を得たが、待機時間が長くて退屈だからと辞め、ある民間企業社長の運転手に収まる。

「応募してきたのが18人くらいいたんです。運転テストのコースに坂道発進があったんだけど、みんなそこで失敗しちゃうわけ。だから僕はマッチ棒をチョークに挟んでエンジンが吹けるようにしたら案の定アタリでね。これが悪のはじまりですよ」

横田が乗せる社長は日本経済発展の裏で企業情報を探るアウトサイダーだった。そのため敵は多く、命の危険すらあった。だから横田は新聞紙でくるんだヤッパ(短刀)を持たされていたという。

「クルマを停めるときは、敵が入ってこられないよう壁際にピタリと寄せろとか、アタマから停めちゃうと逃げられないからダメだ、アタマを前にしておけと教わりました。だから海外行ったときは僕も仲間にそう教えるし、いまでも守ってますよ」

地下鉄や高速道路がどんどん作られ、ビルディングがぐんぐん伸びた。成長を続ける日本の裏側を覗き、闇を渡り歩く生活が7年ほど続いた。

「戦後からの発展の波にさ、ケツのほうに知らない間に乗ってさ。知らない間にお金が転がり込んでさ。気がついたらさ、ああもうこんなとこで運転手やってちゃいけないなって。そんなことを考えてるときに、ある人が『横ちゃん、アフリカ行かない?』って言うんだよ。大阪にも行ったことがないのに(笑)。でもおもしろそうだから運転手辞めて、その人が起ち上げた赤坂の事務所に行ったんですよ。それが僕の運命を一気に変えたね」

トヨタ・パブリカでアフリカ大陸へ

それはトヨタが生産していた大衆車・パブリカの走行性能や耐久性を実証するためのプロモーション活動で、アフリカ大陸を縦断するという冒険旅行のプロジェクトだった。

「日清食品にもスポンサーをお願いしたら、『金は出せないけどその熱意に応えたい』っていってチキンラーメンを1年分くれたんですよ。そしたら六畳一間みたいな狭い事務所がチキンラーメンで埋まっちゃってね。その上に寝ながら1年、アフリカ行きの準備してました」

そうして’69年、28歳の横田はアフリカに渡航し、パブリカを走らせた。運転だけでなく横田は写真も撮った。もちろん帰国後にトヨタが広告で使うための写真である。アフリカ大陸の南端・ケープタウンから北端のエジプトまで縦断する冒険旅行は、パブリカの完成度の高さもあって順調に進んだ。ところが冒険は思いがけないところで終わりを迎える。

「途中で知り合った朝日新聞の故・伊藤正孝さんって記者が、うちの隊長を連れてビアフラ戦争の取材に行っちゃったんですよ。で、僕ともうひとりの学生だけがケニアに残されちゃった。エジプトまで行くのにガソリン代だって300ドルはかかるっていうのに、150ドルくらいだけ置いてかれてね。腹立ったねえ。しかたないからサポートカーのランクルはそこで現地の日本人に預けて、パブリカだけでスーダンのヌビア砂漠っていうくそでかい砂漠を越えてエジプトに入ったところで、パブリカを接収されちゃうんですよ。カイロで返すというんですけど、そこまでヒッチハイクですよ。市場でキャベツの皮拾って塩ふって食べたり、王家の谷で中国人や日本人相手に観光ガイドやったりでチップ稼いで。最後は成田山のお守りまで売っちゃった。それで列車の屋根にしがみついてアスワンハイダムからカイロまで、1,500キロくらい。3、4日かかったかなあ」

南アでアパルトヘイトを潜入取材

這々の体で辿り着いたカイロで朝日新聞の支局を訪ねると、記者が横田のことを記事にした。これによって日本では行方不明と思われていた横田の消息がようやく判明し、家族は安堵したという。

だが、帰国してみると横田は周囲とのギャップに気づく。アフリカで横田が見たもの、聞いたこと、日本ではけっして体験できない冒険の数々を話しても、友達は恋愛話以外に興味がない。

「こりゃしょうがないなと思ってたんですけど、そこから僕の栄光の道がはじまるんですよ」

横田をすくいあげたのは、朝日新聞の伊藤記者だ。彼は横田の技量を買い、朝日新聞特派員として南アフリカへ横田を送り出す。

「今度は生きて帰れるかわかんないぞっていうんだよ。なんでなら、ソウェトっていう黒人だけが90万人も押し込められてるところのニュースだけがまったくなくて、なんとかそこのニュースを取りたいから潜り込んでこい、『横ちゃんなら顔つきが何人だかよくわからないから』って」

アパルトヘイトを明らかにするための潜入取材で横田は小型カメラを使って隠し撮りをし、人種差別と隔離政策の実態を報じたのである。

「国境の入国審査とかね、僕はうまくすり抜けられたんですよ。ドイツ製のこんな小さいキャメラを足に巻いたりしてね。ヨハネスブルグは夜9時から朝9時まで黒人を追い出して、軍隊が取り囲んでるソウェトに閉じ込めるんです。そこは泥棒がはびこる、人が殺される、ほんと怖いとこだったですね。だからもう腹決めて行ったんですよ。それで写真を撮ってニュースを書いて、アサヒグラフの連載もやって、ジャーナリストって肩書も使えるようになった」

アフリカで置き去りにされても無事に帰国したサバイバル力やドライバーとしての技量、人種隔離地域に潜入する度胸には驚かされるが、横田のカメラマンとしてのポテンシャルにも目を見張るべきものがある。カメラの扱いや写真の撮り方は誰に教わったでもなく、「露出計があればなんとかなるし、自然に覚えた」という。

だが、その写真がどれもすばらしいのである。そこらへんのプロカメラマンが逃げ出すレベルだ。だからトヨタも新聞広告などで大いに使ったし、破格の報酬も払った。朝日新聞のスクープにもなった。のちの冒険旅行では帯同したジャズミュージシャン・渡辺貞夫がサクソフォーンを片手に砂丘を歩く姿を撮るのだが、この写真は彼のアルバムジャケットにも使われている。

ひとことでいうと、おそらく横田は勘が鋭いのだ。初めての土地や環境であっても瞬時に観察し、分析して行動する能力に長けているのだろう。それは写真撮影だけでなく、国境越えの検問所で難癖をつけられたときも、悪徳警官に遭遇したときも、砂漠でクルマを走らせているときも、ケニアで置き去りにされたときも、常に発揮されてきたはずだ。五感が鋭敏なだけでなく、第六感も働かせているのかもしれない。焼け野原育ちゆえの強さだろうか。

横田の発想力と写真は、少年マガジンの表紙や巻頭グラビアでも如何なく発揮された。アフリカの少年のみならず猿にまで日本の漫画雑誌を持たせた写真を撮って少年マガジンに載せ、日本のサブカルチャーは海や種を越え、地球規模で通用するものだと知らしめたのである。

次号(Vol 245 2023年4月号)へ続く…

Kiichiro Yokota