もう長い間、戦争も紛争もない国、日本。ウクライナで起こっている凄惨な出来事でさえ、どこかで対岸の火事のように思い、時間が経つにつれ他人事として片付けてしまっている。

残酷な写真や映像は、不謹慎という正義にぼかされ、死は遠いものとして覆い隠されていく。確かに死ばかりを意識して生きていくことはできない。しかし死は常に誰のそばにでもあるもの。

死をどう捉えるかは、どう生きていくのかを考えることでもあるはず。

死が最も近いと言われる二輪ロードレース、マン島TTにそのヒントはあるのだろうか。今回はドラマチックなだけではない、リアルなマン島TTを感じてもらいたい。

時速にしておよそ200キロくらいだろうか。5速で切り返すその高速S字コーナーに入った直後、目に飛び込んできたのは、四方八方に散らばり、プラスチックとアルミの細切れと化したバイクの残骸。そして、そんなパーツの一部のように横たわっている人間の身体だった。

一切の装飾がない、黒づくめのレーシングスーツとヘルメット。すぐにあの人だと分かった。

「助からない」

完全に脱力し、生気のないその様を見て、そう直感していた。

後続のライダーに危険を知らせるため、狂ったようにイエローフラッグを振り回すオフィシャルの横を、スピードを緩めてパーツ片を避けながらやり過ごし、一呼吸おいてから再びスロットル全開。その瞬間、死を迎えようとしているライダーへの思いはあっさりと捨て去られ、僕の脳裏に浮かんだのは「パーツがタイヤに刺さっていませんように」という自身のマシンに対する心配だった。

こうして当時の胸の内を掘り返すたびに、自分はかくもドライな人間だったのかと思い知らされる。思わぬ冷淡さが露わになったことを思い出して時折気が重くなるが、そういう一面を自覚した上で僕は生きている。

もちろん、レースは純然たるモータースポーツだ。命のやり取りをする競技でもなければ、それを軽んじる場でもない。むしろ、多くのシーンで感じるのは、〝生〟への強烈な執着だが、それが強ければ強いほど、時に〝死〟という形でライダーに降りかかってくるのだ。

そして、それが最も色濃く表れるのがマン島TTなのだと思う。

これは、僕が2010年のマン島TTに出場した時の忘れがたき体験の一部である。

ライダーの名はマーティン・ロイヒ選手。もじゃもじゃ頭で痩せっぽっち。メガネをかけていつもせわしなく動き回っている神経質そうなおじさんだった。それでも妙な親近感があったのは、お互い“ニューカマー(初出場者)”だったからだ。

ニューカマーは、レーシングスーツの上からオレンジ色のビブス(ベスト)の着用が義務付けられているので、すぐにそれだと分かるのだ。

そんなこともあって、2週間以上にも及ぶ長いパドック生活の中でお互い意識するようになり、いつしか顔を会わせるたびに、「アーユーOK?」「エブリシングOK?」と声を掛け合うようになっていた。

聞けば、年齢は48歳と言うからとんだオールドニューカマーだ。だがマーティンさんは誰よりもストイックだった。レーシングスーツもマシンもボロボロではあるが、それがやけに清々しい。なぜなら、この年の参戦はあくまでも通過点で、翌年に自作の電動マシンで挑戦するための足掛かりにしようとしていたからだ。

本業は大学教授。未来のモーターサイクルの研究と開発の場としてマン島を選び、オーストリアから参戦してきていた。

そのマーティンさんが、いともあっさりと死んだ。

後で聞くと病院搬送後に一時意識は戻ったというが、それも長くは持たず、まさに夢半ばの出来事だった。

1907年の初開催以来、マン島TTではこうした悲哀が少なくとも二百数十回も繰り返されてきている。なのに、なぜマン島TTは人々を惹きつけて止まないのだろう。

それは人それぞれだとは思うが、確かなのは、マン島という凝縮された空間の中で、剥き出しの生と死を感じられるからなのは間違いない。

それだけではなく、生の歓びと死の悲しみが次々と目の前に沸き起こる非日常的な時間の密度がそこにあるにも関わらず、まるでそれが日常のように、自然に受け入れられる不思議な浄化感に包まれている。

実際、僕はマーティンさんの死に直面しながらも、わずか10分後には遠慮のない歓びを爆発させていた。それは夢にまで見たマン島TTのチェッカーを受け、そのリザルトに自分の名を残すことができたからに他ならない。不謹慎さなど微塵も感じていなかったのは確かだ。

どんな選択をしても、人は死に向かっているのならば、漫然とそれを待つよりも、少しでも生きている自覚を感じていたい。そういう気持ちのくすぶりがライダーをマン島へと向かわせ、そこで強烈なパワーへと換えられていく。

マーティンさんもまた、日常から踏み出すか留まるかの選択を前にして、そこに足を踏み入れたのだ。

結果的に、それが幸福だったかどうかは分からない。それでも、マン島TTに自身の未来を託し、生き抜こうとした輝きを僕は知っている。

ここでは、生き様も死に様も、必ず誰かが見ているのだ。だから僕は、その人たちのことをこれからも伝えていく。

そして、いつかまたTTライダーとしてあの島に戻るつもりだ。

人は死んだらどうなるのか。

10代の頃は時々そんなことを考えた。天国に召されるのか、地獄に落ちるのか。現世ではないどこかで永遠の時間が得られるのか、輪廻の果てに再びこの世に生を受けるのか。

しかしながら死は必ずやってくる事象ゆえ、いつかその答えを知ることができる。だからやがて深くは考えないようになった。

それよりも知りたくなったのは、人が死を迎える間際、なにを思うのかということだ。バイクに乗り、モータースポーツに関わっている分だけ身近な人をずいぶん亡くしてきた。その度にいつも「その瞬間、どんな気持ちだったのだろう」とふと考えてしまうのだ。答えは永遠に出ないことは分かっているのだけど。

最初にそれを感じたのは、僕が中学3年生の時に発刊された『マン島に死す』(泉 優二著)を読んだ時だったと思う。主人公のレーシングライダー沢木 亮がマン島TTに挑み、タイトル通りの結末を迎えるレース小説だが、その描写が極めて簡素だったからだ。

“亮は石垣へ首から激突して、動かなくなった”とそれだけ。たったの1行である。そして、心にずっと引っ掛かっていたのはその数行前に“亮は両手を前に突き出そうとした”という一文があったことだ。バイクで転倒を喫し、衝撃をかわそうとするなら手を突き出すか、逆に縮めるかのどちらかしかない。つまり、その行為によって沢木 亮は命に執着し、死に抵抗してみせたことを意味する。だからこそ、その瞬間に生きることを渇望したのか、迫りくる死に対して絶望したのかが気になって仕方がなかったのだ。

しかし、文中にそうした感情の欠片は見つけられなかった。泉 優二はリアリストゆえ、それを書かなかったのだと思う。生きるか死ぬかの狭間で走馬灯のように過去をフラッシュバックさせたり、別れた恋人の名を叫ばせたり。ドラマチックに仕立てる方法はいくらでもあるが、そうしなかったのは泉 優二もまた、死に直面したライダーの心情に明確な答えを出せなかったからではないか。今はそう解釈している。

8年前、僕はそのマン島TTに参戦した。レースの特性上、もしもの瞬間は一般的なレースに比べると多い。だから、近しい人に一通の文書を託しておいた。

なにかあったとしても恐怖や苦痛の中で死んだわけではないこと。アクシデントは誰のせいでもないこと。ヘルメットの中では「ごめん! やっちゃった」と自分で自分のそそっかしさに苦笑いしたに違いないこと。ちゃんとすべてを納得して受け入れたこと。そして家族へのごめんなさい。

死を迎える間際、「自分ならきっとこう思うに違いない」というあらゆる心模様をそこに書き連ねておいた。僕が逆の立場なら知りたいと思うことすべてであり、それを読めば残された人も「しょうがないな」とあきらめがつくのではないか。そう考えたのだ。

幸いにもそれは誰にも見せずに済んだが、その年のレースでは2名のライダーが死亡している。そのうちのひとりは僕と同じニューカマー(初参戦)であり、彼がクラッシュして命の灯が消えて行くその様も目の当たりにもした。

しかし気持ちはそれほど沈まなかった。同じ空間を共有し、同じ時間を過ごしたライダーのひとりとして、その死もまた自分の一部のように感じ、早い段階で受け入れていたのだ。

生と死を分けているのは肉体の有無ではなく、生き方の密度なのだと思う。

肉体が有っても死んだように生きている者もいれば、肉体が無くなってもその存在を感じさせる者もいる。そして、人生の中でバイクに乗ることをわざわざ選択し、しかもレースの世界に足を踏み入れた者の多くはそれが色濃い。

それが強ければ強いほど、時に死という結果を招くことがあるがなにより自分で選択し、その可能性に期待し、未来を切り拓こうとした生命力の証に他ならない。

バイクとレースはそれを実感させてくれるものであり、マン島にはそういう空気が渦巻いているのである。

伊丹孝裕/Takahiro Itami

2011年に松下佳成を取材した際、彼は、「マン島に行くのは冒険なんですよ。危険を求めている訳ではないんです」と繰り返していた。

それから2年後「これで最後にします。家族の反対もありますから」と言って彼はマン島に旅立ち、無言の帰国となった。

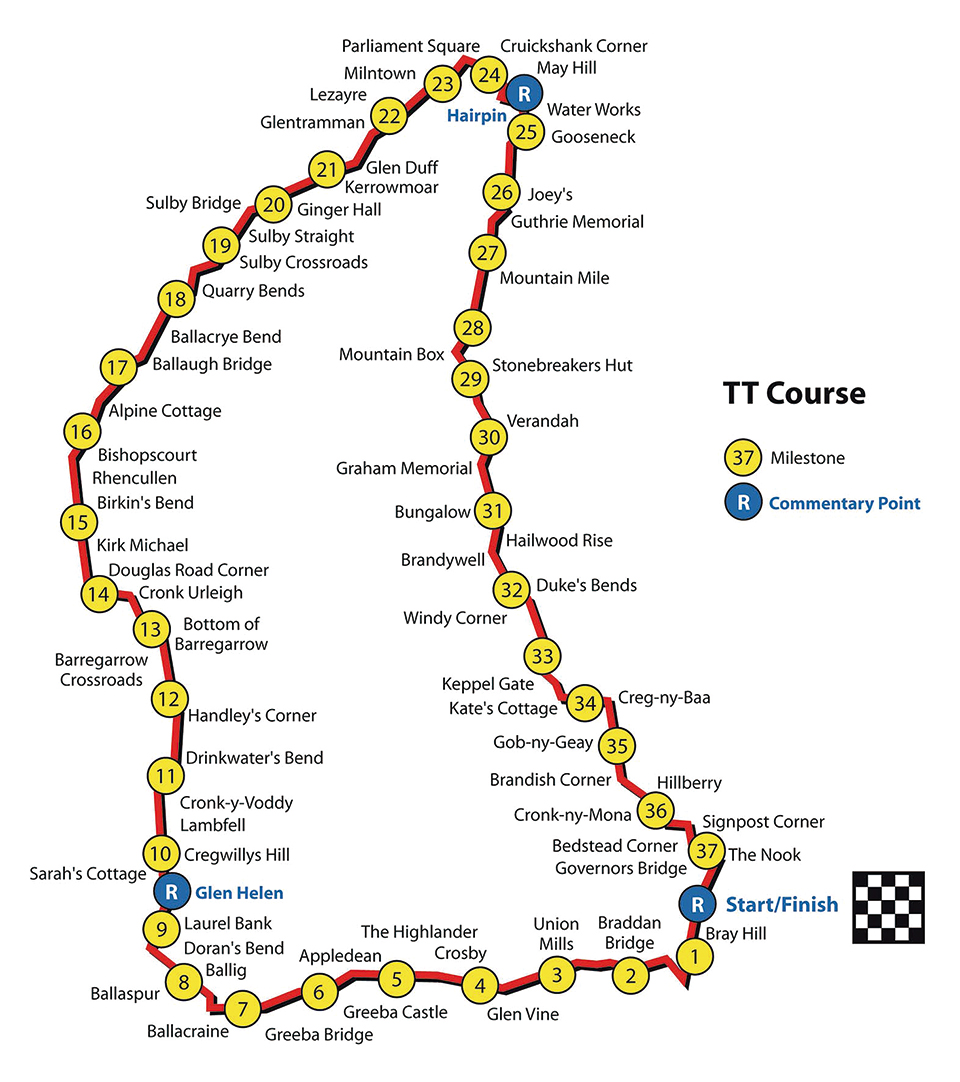

スタート直後、最初の交差点でフロントタイヤがギャップに乗り、軽くリフト。タイヤに接地感が戻ると同時に目に飛び込んでくるのは、谷底へ向かって突き刺さるように急降下する坂“ブレイヒル”だ。

わずかな距離で50mもの高低差を作り出すこの斜面を6速全開で駆け下りた瞬間、容赦ない縦Gがマシンを押さえつけ、サスペンションは前後ともフルボトム。「ガシュッ…」という、耳障りな音とともに、アンダーカウルは地面と接触する。

とはいえ、マシンのことを気にかけるヒマはない。むしろこの最初の難関を無事クリアしたことに小さな歓びを覚えつつ、一転して始まる急上昇に備えなければならない。

振られるハンドルをホールドしながら頂上に達すると、今度はサスペンションが伸び切り、ライダーはステアリングも体重移動も効かない一瞬の浮遊感に包まれる…。

これは全長60㎞におよぶマン島TTコースの序章だ。

スタート地点から約1マイル(1.6㎞)の区間で起こる出来事の一部に過ぎないが、緊張と恐怖、そして安堵が次々と交錯するハイライトのひとつでもある。

そんなマン島TTの予備知識をいくつか挙げておこう。

まず、公道レースで初開催は1907年のこと。初めて世界GPが開催された地でもあり、50~60年代には日本メーカーが次々と挑戦し、世界制覇の足がかりを掴んだ。また、現在のレースは、600㏄と1000㏄が中心ながら、昔と変わらぬ、市街地や山々を駆け抜けるコースを4~6ラップして争われ、順位は一斉スタートではなく、ラップ毎のタイムの合算で決まる、といった具合だ。

2006年、そんなマン島TTに松下佳成と私、伊丹孝裕は、一観戦者として訪れていた。

そこで見たものは狂気。あるいは前田 淳の死で突きつけられた絶望だ。

しかし一方で、かつてないほど強烈に“生”に対する歓喜や高揚も感じてしまったのである。

そして帰国後、いつか自分達でブレイヒルを駆けることを心に誓い、松下と私はそれぞれのスタンスでマン島TT参戦の準備を開始した、というのがここ数年の経緯である。

結果、2009年にまず松下が、翌2010年に私がそれぞれ初参戦を達成。そして2011年、松下は様々な苦難とケガを乗り越え、2度目の挑戦を全うした。

ここから先は、そんな松下の記録と言葉である。彼の夢の一片が、読者の皆様の心に一歩踏み出す勇気を、前進する力を宿すことを強く望み、序文に代えさせて頂きたい。

2009年のマン島TTで負った怪我から復活を遂げた2011年のレース後のインタビューと、彼が亡くなって3年後にマン島に設置されたメモリアルベンチの記事をあらためてここに掲載したい。

「何の訓練もしてない人が突然、〝明日、NASAに行って宇宙飛行士になります〟って言うくらいあり得ないと思っていたので、なかなか口に出せなかったですね」

松下佳成にとって、世界最古の公道レース・マン島TTはそれほど大きな存在だった。18歳でバイクに乗り始め、ミニバイクレースを皮切りにレース経験を積んできたものの、全日本選手権などのビッグレースは経験がなかった。そんな自分が、いきなりマン島TTなど目指してもいいものだろうか。どこかで躊躇する自分がいたのだと言う。

今年42歳を迎える松下の高校時代は、ちょうどバイクブーム全盛である。松下は、高校球児として甲子園を夢見ていたが、成果を出すべき2年生の冬に、肩を壊してしまう。松下は野球人生の終わりを悟り、卒業後は一気にバイクにのめり込んでいく。特定の職に就かず、昼夜アルバイトに精を出す一方で、ミニバイクレースに参加し頭角を現した。バイク中心の日々は27歳頃まで続いたが、プロにはなれないと感じた松下は、デジタルデザインを勉強し、少しずつ仕事をするようになる。するとバイク雑誌からの仕事も舞い込み、デザインだけでなくテストライダーとして起用されるようになっていった。

「自分が闘うためじゃなく、乗って人に伝えるという感覚でバイクに乗り始めると、肩の力が抜けて自然体で乗れるようになったんです」

30代になった彼はある日、バイク雑誌『クラブマン』の伊丹氏がマン島TTの取材に行くことを耳にする。

「その時に、ああ、僕が初めてバイク雑誌を見て惹かれたのは、そういえばマン島TTの記事だったなぁと思い出したんです。言わば、僕のバイクの原点だと。それで、一緒に連れてってくれと頼みました」

’06年、初めてマン島を訪れた松下を待っていたのは、当時トップライダーだった前田 淳の死だった。しかしそこで怯むことなく、松下は連日一方通行、速度無制限で解放されたコースを走りまくった。慣れてくると、徐々にタイムが縮まってくる。レースを見ながら、ふと、下位のライダーになら勝てるのではないか。そんな考えが頭をよぎっていた。

「マン島TTに挑戦してみたい」

その芽が少しずつ大きくなることを、松下は止められなかった。レーサーとしては挫折した自分でも、マン島TTに挑戦してみたい。もう一度、夢に向かっていけるかもしれない。その思いを後押ししたのは、母の姿でもあった。

「母は難病と闘っていたのですが、いつも明るかった。その母が言ったんです。〝やっぱり好きなことしなくちゃダメよね〟と。その後、母は息を引き取りました。ああ、人は死ぬんだなぁと、つくづく思いました」

松下は、その熱意で数々の運を引き寄せる。そしてついに、’09年のマン島TTに初出場を果たす。この時、松下は39歳。ようやく手にした夢の舞台は、すべてが順調に進んでいたという。だがマウンテンエリアでのクラッシュで、その夢は砕け散った。命を落としてもおかしくないほどの重傷で、帰国はしたものの病院へ直行。医師をはじめ、誰もが松下に再起不能の烙印を押した。

厳しいリハビリに耐えながら過ごした2010年は、友人である元HRCライダーの鎌田 学や幼い頃から可愛がっていたGPライダーの富沢祥也を相次いで亡くした。身体は回復に向かっていたが、心の亀裂はなかなか癒えない。しかし富沢祥也の葬儀を手伝いながら、松下はハッキリと自分の心の声を聞いた。〝もう一度、マン島TTに挑戦する〟それは松下が、自らの復活を誓った瞬間だった。

そこからは、あらゆる偶然と出会い、そして何より松下の人間力が武器となり、強いパワーが働いたとしか言いようがない。でなければ、誰が2回目のマン島TT挑戦にしてBMWのセミワークスチームに入り、4つのクラスに出場などできるだろう。しかも事前のテストに呼ばれ、ボルドール24時間レースというビッグレースまで経験することになる。

そしていよいよ、再び味わうマン島TTの緊張と興奮の中へ。必ず4クラス全てを完走すると、松下は強い決意に燃えていた。最初の決勝はSBK(スーパーバイク)クラスだ。マシンの挙動を確かめながら、しっかり周回を重ねていく。それでもストレートでは310㎞/hをマークする、超高速のタフなレースである。ついに迎えた6周目の最終ラップで、松下の目に予想外のものが飛び込んできた。オフィシャルが松下に向かい、マシンの不具合により停止せよと、サインを出していたのである。

松下は信じられない思いでコースサイドにマシンを停めた。よく見ると、リヤブレーキキャリパーが脱落している。メカニックのミスか、それとも…。やり場のない憤りに震え、残り半周で逃した結果に悔しさを感じた。しかし彼は大惨事になる前に停めてくれたオフィシャルに感謝し、気持ちを切り替えた。全クラス完走の目標は崩れたが、それが逆に彼を冷静にし、重圧からも解放した。

そこからは疲労との闘いになる。SBKクラス決勝の後にSST(スーパーストック)クラス走行が2周、TT・Zeroクラスの予選が1周。走行距離は540㎞にもなった。翌々日のSSTクラス決勝では亡き富沢祥也のヘルメットを被り、共にチェッカーを受ける。その直後、僚友でもある『ライダースクラブ』の竹田津編集長の訃報を聞き、ショックを受けるものの、きっちり走らないと竹田津に会わせる顔がないと、気合いを入れ直す。そして日本初のEVレーサーをライドしたTT・Zeroクラスでは、EVならではのライディングやバッテリーマネージメントをこなし、5位入賞を果たした。最後のシニアクラスではミスもあったが、39位完走。25台もがリタイヤする中、松下は生き残った。長い長い松下のマン島TT再挑戦は、こうして幕を閉じた。

母や友人、バイク仲間やライバルたち。松下をマン島へと導き、闘い抜く勇気の源となったのは、大切な人たちの死だったと松下は振り返る。

「人は誰でもいつか死にます。でもそれまでは、全員が人生というストーリーの主役なんです。誰かのためのストーリーじゃ、寂しい。それに、何もしないでフラットな人生じゃつまらない。チャレンジすると、人生にアップダウンが出ます。僕は、そんなストーリーの主役でいたい」

やって失敗するのは恥じゃない。やらないことの方が、ずっと恥ずかしいことだ。そう言い切る松下は、これからもやっぱり冒険の芽を育て、ストーリーのクライマックスを創ってゆくことだろう。

私にとって、イギリスという国は生と死を強烈に突きつけてくる土地だ。文明と社会が発達するほど、生と死の境界の壁は高く厚くなり、溝は深く広くなるものだが、先進国の代表であるはずのこの国でそれらが霧消してしまう瞬間を多々感じるのである。

それはおそらくこの国の乾いて痩せた大地と風、高緯度地帯ならではの昼夜の明暗差から来ているのではないか。緑の草地が広がる牧場となだらかな丘陵がどこまでも続くイングランドの景色は、一見すると平和で穏やかで美しい。しかし3日もこの景色を見ていると気づくのだ。ひと皮剥いたこの大地に滋養は乏しく、あらゆる生命は日夜身の危険に怯えているのだ、と。

生半可な知識と知恵が導いた直観だから、きっとあちこちが短絡しているし、破綻しているだろう。これが正解とは思っていない。

そんな印象を抱いたこの国で、私が気に入った習慣がメモリアルベンチだった。公園や広場、沿道のふとした場所にあるベンチの背もたれの中央に、真鍮や銅の銘板がついていて、故人の氏名と存命期間、どんな人物であったかが簡潔に記されている。いわば墓標である。かといって死んだ人間すべてのメモリアルベンチがあるわけではないから、遺族や友人が忘れ形見として作り、縁ある場所に置くのだろう。墓地なら理由がないとそこへは行かないが、こうしたベンチなら宗教や人種、あるいは歴史に依らず、腰かけた誰もが故人に思いを馳せることができる。絶対に出会うことができない人間と袖をすり合うのは存外に心地よく、楽しいものだった。

2013年のマン島TTで松下ヨシナリが死んだとき、私の脳裏をよぎったのは彼のベンチがあってもいいではないかという思いだった。少年の頃にそれと知らずに憧れたバイクレースがマン島TTだと知った松下は、2009年にマン島TT初挑戦を果たしたが、マウンテンコースでクラッシュした。全治数ヶ月の重傷を負ったものの、リハビリに励むと2年後に再びマン島TTに挑んだ。その年は4クラスに参戦してスーパーストックとシニア、EVクラスで見事完走を果たした。翌年はスーパーバイクでの完走にも成功したが、マン島TT100年以上の歴史で初となる天候不順によるシニアTT中止が、松下をマン島TTに留めた。そして2013年、1000㏄マシンによる3クラスだけでなく600㏄のスーパースポーツへの参戦も決めた松下は、その初走行となるプラクティス初日、ジャンプポイントでの着地に失敗して路肩の標識に激突。即死したのだった。

彼の死に対して私ができることはいくつかあったが、そのひとつが松下ヨシナリの名を刻んだベンチをどこかに置くことであり、それは私にしかできないことにも思えた。

当初は日本に置くことを打診してみたが、文化風習の違いからか、受け皿を見つけられなかった。そこでマン島住民であり、松下の親友でもあるピーター・カリスターさんに相談すると、彼は「できると思う」と答えた。マン島を日本のバイクファンにも体験してもらいたいと、旅行代理店に企画を持ち込んで観戦ツアーを組むほど、松下はマン島を愛していた。それに日本にはもちろん彼の墓がある。むしろ松下のベンチはマン島にあるほうがふさわしいようにも思えた。

この計画に共感してくれる人は他にもいるはずと考え、ベンチ製作や設置にかかる費用は有志から募金した。ピーターさんは木工職人への製作依頼と、設置場所の所有者との交渉を快諾してくれた。木工職人はベンチ製作以外、設置や維持にかかる費用を受け取ってくれず、積雪する冬期はベンチを引き上げるとまで言ってくれた。

その甲斐が実って2016年5月27日、マン島のガスリーズメモリアルと呼ばれる場所に松下ヨシナリの祈念ベンチが置かれた。ここは松下がマン島の中でもいちばん好きだった場所だ。設置予定日は諸事情で繰り上がったそうだが、奇しくもその日は松下の命日だった。

ピーターさんから連絡を受け取った私は彼に礼を言うために、そしてこのベンチでTT観戦するためにマン島へ飛んだ。ベンチへ腰を下ろすと、レース開始前の道路封鎖されたTTコースは静かで、風の音と虫の羽音だけが鼓膜を震わせた。遠くを見やれば羊が草を食み、なぜかベンチの傍らには死んだ羊の頭骨が転がっていた。

いくつかの思いが去来する中、芯として残ったのは「俺は生きてるのではなく、生かされているのだ」という思いだった。私のわがままな妄想がこうしてかたちとなったのは、ピーターさんや募金に賛同してくれた多くの人々をはじめとする、この計画に携わってくれたすべての人々のおかげだからだ。それだけではない。足元の草花や虫や羊、乾いた冷たい風や大地、この世界を構成するあらゆる有機物と無機物のどれが欠けても、私はここに存在しなかっただろう。短絡も破綻もしてるだろうが、ふとそんな気がした。

ともあれ、私はマン島を訪れる理由をもうひとつ作ることができた。いや、ひとつだけはない。ベンチを通じて私はピーターさんやたくさんの新たな友人を得た。きっと彼らに会うために私はまたマン島へ行くだろう。

旅の動機はいくつあったっていいのだ。

松下佳成/Yoshinari Matsushita

『CLOSER TO THE EDGE』というマン島TTのドキュメンタリー映画がある。2010年のTTを記録したこの映像には、レースで事故死したポール・ドブスの妻、ブリジット・ドブスが登場してインタビューにこう答えている。

「来週私は生きてないかもしれないという気持ちが潜在意識にあると、人生を愛せるようになる。(中略)死を愛することはできない。でも、死を知らずに人生を愛することはできない」

彼女のこの言葉が、この散文の主題をすべて語っている。しかし蛇足とわかっていながらもう少し書く。

人はいつか必ず死ぬ。呼吸ひとつは死への一歩だ。どう生きるかという問いは、どう死ぬかという問いと本質的に変わらない。しかし自らの最期をデザインすることはむずかしい。だから、まずはどう生きるかを考え、日々を過ごし、ひとつでも多く実践しようとする。

小説家・村上春樹は『ノルウェイの森』の中で「死は生の対極ではなく、その一部として存在している」と書いた。アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズは「死こそ生命がもたらした、この世で唯一最高の発明だ」と語った。

生と死をどう捉えるか。おそらくこの問いに答えをもたらしてくれるのは宗教だろう。しかしそれとて控えめにいって最大公約数のひとつにすぎない。

誰もが自分の死から逃れられないし、親しい人や愛する人の死からも逃れられない。しかし先進国といわれる国に生まれ育った人間の多くにとって、死は日常的な出来事や概念ではない。明日も生きているかどうかを気にする人は少なく、ほとんどの人々は明日や翌週、そして来年のことを考え、企む。明日があると信じて疑わない。

人々はそのために長い時間をかけて社会を形成し、成熟させてきたのだ。ときに他の民族や国と争い、殺し合いながら明日を確固たるものにするために生きてきた。だから明日が来ると信じて今日を生きられることを疑うのはナンセンスともいえる。しかし残念なことにあらゆる生命は必ず死ぬのだから、それは現実的な幻想の域を出ない。

マン島TTを間近で見ていると、それを強烈に叩きつけられる。時速200㎞以上の猛スピードで駆け抜けるレーシングバイクから1mも離れていない場所でカメラを構えていても、1周60㎞を20分足らずで走破するとはいえグランドスタンドのピットでそれを待つ人間にとっての時間の長さを想像しているときも、厳然たるその事実を思い知らされる。

ガイ・マーチンは先の映像の中でこんなことを言う。

「TTを走るライダーは頭のネジが何本か緩んでる。見ればわかる」

たしかにそうなのだろう。命綱なしのフリークライミングとも

だが、視点をひとつ変えてみれば、バイクやクルマを趣味として走らせている人間は、それをしない人間にとって相似形だ。本誌を作っている人間も、愛読しているあなたも、そして私もやはり頭のネジが緩んでいる。たとえば東京に住んでいるならタクシーを利用したほうが経済的だし、なおかつ安全だ。タクシーに乗っていても事故死する危険はあるが、少なくとも交通事故の加害者にはならない。そう考えている人からすれば、マン島TTを引き合いに出さずとも都内でバイクを走らせることすら自滅行為だ。都内に限らず、夜間の峠道や雨の高速道路だって似たようなものだろう。

しかし呼吸ひとつが死への一歩である以上、何をしようが何をしまいが五十歩百歩なのだ。なのに、過密なほどたくさんの人間が暮らすこの小さな島国では、そう考える人は少ない。死んだら何もかもがおしまいであり、とくにスポーツで誰かが命を落としたら生き残った誰かに責任を負わせないと気がすまないほど、生の中に死があってはならないこととされる。村上春樹が「死は生の対極ではない」と書いたのは、死が生の対極にあると感じている人が多いからだ。それはこの土地で生き残っていくために効率的で確実な思想なのかもしれない。日本という環境に対する適者生存で、つまり頭のネジがしっかり締まっているということだ。

もっとも、死という概念が生に内包されるものだとしても、近親者の死が非常に悲しく、残念な事象であることに変わりはない。できうる限り避けねばならないことも同じだ。しかしブリジットが語ったように、それを知ることで人生を、さらに私たちが生きているこの世界と人々をより愛せるようになる。「人は失くして初めてその大切さに気づく」という慣用句に慰めを求めるよりも、生命であれ無機物であれ、存在している今こそその大切さを感じたほうがしあわせに過ごせる。

マン島を訪れると、そうした概念が空気のように満ちていて、なんというか気分がよく、居心地がいい。だから私は生きている限り、これからもマン島へ行く。