キャンピングカーが人気を博し、休日ともなればキャンプ場は予約でいっぱいになるらしい。

コロナ禍の影響もあってなのか、世の中は空前のアウトドアブームだ。そしていま、クルマはSUVがマーケットの主流となり、バイクはスクランブラーに熱い視線が注がれている。

なぜオフロードのかおりがするものばかりがこんなにも人々の気持ちを惹きつけるのだろう。

当時、5歳と7歳だった甥っ子2人を冬の海に連れて行ったことがある。最初は上着を着たままそでをたくし上げて遠慮がちに泥だんごを作ったりして遊んでいたが、そのうち「よーこさん、上着脱がせて」 と泥だらけの手のまま駆け寄ってきた。上着を脱がせてやると靴を脱いで裸足になり、今度は「ズボンあげて!」 そうやって身軽になると波打ち際を走り始めた。なんにもない浜辺で何が面白いのか、ただ波と砂を相手に、寒さで鼻水を垂らしながらいつまでも遊んでいる。「風邪ひくから帰ろう」と言っても、「まだぁ」と聞かない。

こう言ってしまえば身も蓋もないが、土の上を走る悦びは、子どもの頃、そうやって砂遊びや泥んこ遊びが楽しいと感じたこととそう大差ない、と私には思える。

子どもはアスファルトと未舗装の道があれば大抵、未舗装の道を歩きたがるだろう。大人の私も然るべき靴を履いていれば土の上を歩きたい。ふかふかした土にそっと体重を掛けてみたり、砂利道ではすり足をしてわざと音を立ててみたり、ケンケンのようにして枯葉を踏んでみたり。たまに間違って石を踏むと足の裏が痛かったりもする。それはアスファルトの上を歩いているのとは全然違う。

母の胎内という自然から生まれ出た私たちは、その瞬間から自然と幾重にも隔てられていく。おっぱいを卒業するとやがて箸を使って食事をするようになり、トイレという決められた場所で排泄をし、服を着て靴を履き、言葉を操るようになる。大人になるとはイコール自然を遠ざけるということに他ならない。コンクリートの壁の中で暮らし、アスファルトに覆われた舗装路の上を移動する便利な生活に何の不満もないけれど、でも、自分でも気がつかないうちに自然への希求が蓄積されていくのかも知れない。

私にとってのオフロードといえばラリーレイドという競技で走るモンゴルの大地である。ラリーというと道無き道を行くというイメージがあるかもしれないが、大半は“ピスト”と呼ばれる轍を走る。誰かが通った跡が道になるのである。ピストの表情もさまざまだ。通るクルマが少なくなればやがてうっすらと草が覆い始める。幹線道路のようにみなが通れば、通ったタイヤの分だけ土は深く掘れる。雨が流れた跡は涸れ川となってピストを分断し、ピストの端がとつぜん切り裂かれたような亀裂となって現れることもある。表面だけが乾いているときは要注意で、とつぜんクルマが滑り出したりもする。だからいつも「大地が教えてくれること」に耳を傾けながら走らなくてはいけない。

そうやって常に目に見える遠くの風景と近くの路面と、タイヤを通して伝わって来る地面の様子を丁寧に感じ取りながら、自然の地形と自分の呼吸をぴたりとひとつに合わせてひたすら走っていると、だんだん自分の意識だけが大地の上を走っていくような感覚を覚えるようになる。いつまでもこのまま走り続けたい。どこからどこまでが自分でどこからどこまでが自然なのかよく分からないような感覚。そのときのことを思い出すと、私はいつも幸福感に包まれる。

オフロードはそれが日本の林道であれ、モンゴルの大平原であれ、自然の中を走ることに変わりはない。そこには必ずリスクが伴う。しかしそのリスクこそが自然なのだと思う。リスクが潜んでいるから敏感であろうとする。そこに自然との交感(交歓)が生まれる。そしてときには自然に弄ばれて、手痛い失敗もする。子どもの頃の泥んこ遊びさながらの事態に陥ったりもする。それでもやめられないのは、自然とダイレクトに交感することで、一回一回、心が解放され、浄化されるからにちがいない。

人が複雑なのは、大人になると、子どもの頃のようにただ裸足になって泥んこ遊びをするだけでは満足しないというところだ。いやそれではカッコがつかないのだ。いい歳をしてただ泥だんごを投げ合って遊んでいるわけにもいかない。それでクルマやバイクを介して自然と交感するという、ちょっと上等な遊びを思いついた、というのは

クルマがすごいのは、人が自然と交感することを邪魔しないことだ。自然と交感することを

いずれにしても、これほど幸福で面白い遊びはそうそうない、と私は思うのである。

バンバンを買った。

恰好のネタのつもりでそう切り出しても大抵キョトンとされ、「なんで?」といぶかられる。

正式名称はバンバン200という。70年代にブームになったスズキのレジャーバイクをモチーフにしたリバイバルモデルで、’02年に発売された。ネオクラシックブームにもゆるキャラブームにも早過ぎたのか、セールスはほどほどといったところ。厳しさを増す排ガス規制を前にラインアップから外れ、セロー250やSR400、W800あたりとは違って復活の噂も聞こえてこない。

そんなバンバンの最終モデルは’16年型(生産は’17年夏まで続いた)なので、探せばまだ未登録の個体が残っている。少なくとも現時点ではプレミアが付くようなモデルではなく、かなり値引きされた店頭在庫車を手に入れることができたのだ。

もっとも、単にお買い得だったことが「なんで?」に対する答えではない。近頃膨らみつつあった「バイクはもっと気ままでいいんじゃないか」という思いに一番ふさわしいと感じたからだ。

バイクとの関わり方は、長らく競技ありきだった。数年前、ロードレースにひと区切りつけてからもそれは変わらず、新しい趣味として2ストロークのオフロードバイクを手に入れるとエンデューロレースにハマった。サーキットとはまるで勝手が違い、最初はコースを1ラップすることもままならなかったものの、それゆえ新鮮だった。

数えきれないほど転びながらもその経験値が増え、断崖絶壁に思えたレイアウトが越えられるようになると、今度はスピードやリザルトよりもコースから外れるとなにがあるのか知りたい、その先がどうなっているのか見てみたい、と思うようになった。

16歳の夏、父親が乗っていたヤマハのビジネスバイクを借りて、川の土手と河原を縫うように走りながら延々と海を目指したことがある。それから時代がふた回り半ほどし、バイクとの接し方があの頃へと戻りつつあるのだと思う。

バンバンは、そういう今のスタンスにぴたりときた。たとえば山へ分け入るような場面でも車体サイズは持て余さず、サスペンションはシンプルながらストロークは十分。770㎜のシート高は難なく足が着くため、2輪+2足でジタバタすれば抜群の走破性を発揮してくれる。おまけに車重は128㎏と軽く、路面のコンディションが悪くても緊張感はほとんどない。

速く走ろうとか、飛んだり跳ねたりを求めなければ不足も不満もなく、走らせることができる。トコトコと丘を登り、ズルズルと斜面を降りるささやかな冒険。そんな使い方にバンバンは完璧に応えてくれるのだ。

もうひとつ、バンバンはその攻撃性のカケラもないたたずまいがいい。ケバケバしくもケタタマしくもなく、狭い路地裏や静かな田舎道を走っていても顔をしかめられたりしない。もしかすると山中の鹿や熊、鳥も驚かせないで済むかもしれない。まるでナンのようなカタチをした広く、ふくよかなシートにまたがっていると、いつもよりずっと穏やかな気持ちでいられるのだ。

今、所謂アウトドアを楽しもうとすると、多くの場合は人工的に作られた自然らしきどこかへ行き、管理された時間の中で過ごすことになる。ひと時の過ごし方としてはそれも悪くないが、バイクなんて乗って走り出すだけでアウトドアも同然だ。

だからスロットルを開けることがためらわれるようようなパワーは要らない。勝手に先回りし、もてなしてくれるような電子デバイスも要らない。チタンやカーボンが使われていなくて全然構わない。アレもコレもソレもと望み、備え始めると、それはアウトドアというよりもサバイバルや武装の領域になってしまう。

バンバンは奇をてらったキャラモノに見えながら、実はどんな用途にも使えるスタンダードバイクだ。なんの気負いもなく乗れるごく普通のバイクだからこそ、望む方向へいつでもタイヤを向けて走り出し、どこへでも行ける。

バイクが1台、自分がひとり。あとは全部置き去り。16歳の頃に感じた、翼を手に入れたようなあの感覚を思い出させてくれるのだ。

スズキ バンバン200(生産終了)

エンジン:空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ

車両重量:128kg

最高出力:12kW(16PS)/ 8,000rpm

最大トルク:15Nm(1.5kgm)/6,500rpm

「ミツビシ! マスオカ!」パリの街角でいきなり年配のフランス人にそう叫ばれ、とても驚いたことを思い出す。興奮した様子でまくし立てるフランス語は、通訳によれば「キミは日本人だろ? 俺はマスオカの大ファンなんだ! 帰ったら伝えてくれ、応援していると。日本でもマスオカはヒーローか?」 そんなようなことを言っていたらしい。「もちろん! 増岡さんはヒーローよ!」 と笑顔でサムズアップを返すと、男性は満足そうに立ち去って行った。

後ろ姿を見送りながら、三菱自動車が成し遂げた偉業の影響力をひしひしと感じ、日本人として誇り高い気持ちで胸が熱くなった。その偉業とはもちろん、世界一過酷と言われるダカールラリーに挑み、数百台の頂点に何度も立ってみせたことである。今でも〝パリダカ〟という通称が残る通り、ダカールラリーは1979年の第1回大会からしばらくの間、パリの街で盛大なスタートセレモニーが行われていた。三菱がパジェロで初参戦した1983年の第5回大会も、総走行距離1万2千㎞、競技日数20日間に及ぶ命がけのレースに、385台もの競技車両がパリの街をスタートした。市販車とほとんど変わらない仕様の市販車無改造クラスにエントリーしたパジェロは、容赦なく牙を剥くサハラ砂漠にも果敢に立ち向かい、改造クラスのマシンさえ打ち負かして総合11位でゴール。完走した競技車両はわずか90台、完走率20%という厳しいレースで、初出場にしてクラス優勝を果たしたパジェロは、一躍世界にその名を知らしめたのだった。

そして参戦2年目にして総合3位、3年目には総走行距離が1万4千㎞にまで延び、550台もの競技車両がしのぎを削ったダカールラリーで、日本車として初の総合優勝を飾る。ランドローバー、メルセデス・ベンツ、プジョーやシトロエン、ポルシェと、世界中の老舗メーカーがワークス体制で渾身のマシンとドライバーを送り込んでくるなか、その後もパジェロを筆頭とする三菱チームはズラリと上位入賞を果たしていく。1997年に日本人ドライバーでの初優勝を勝ち取ったのも、篠塚建次郎氏が駆るパジェロだ。そして1987年から参戦し、メキメキと頭角を現してきた増岡 浩氏は2002年、2003年と日本人初の2連覇を達成。2007年を最後に三菱が参戦を終了するまで、7年連続・通算12勝という輝かしい軌跡に大きく貢献したのが増岡氏である。

日本人を見ただけで、「大ファンだ」と伝えてくるフランス人がいるとは、きっと増岡氏本人も驚くことだろうが、それくらい、パジェロの圧倒的な強さは人々の心にインパクトを残し、今なお「日本車といえば三菱、四駆といえばパジェロ」というファンが根強いことを裏付けている。

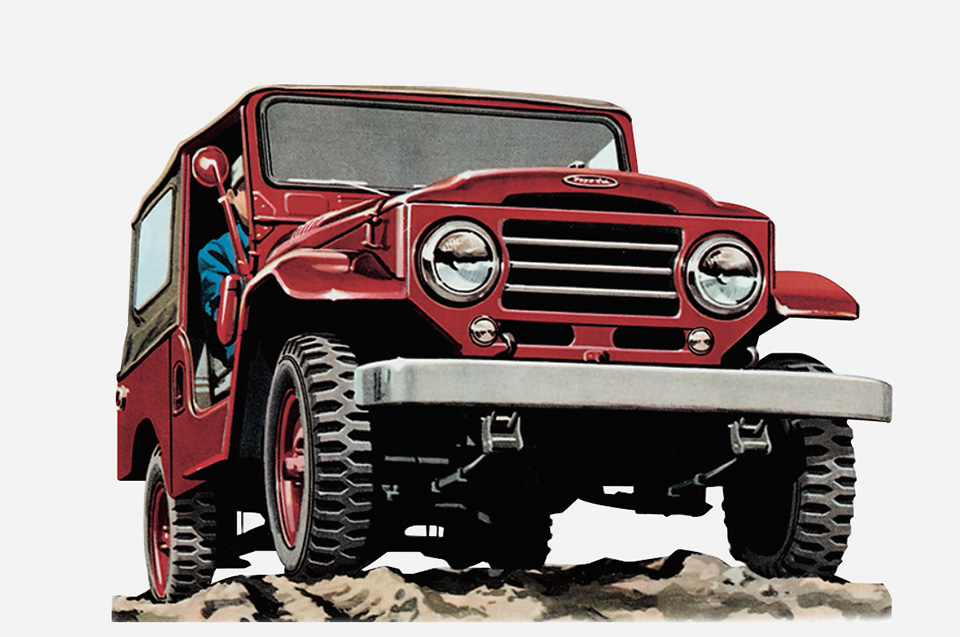

なぜ、そこまでパジェロは強かったのか。その歴史を紐解くと、パジェロが誕生する前に三菱がアメリカからの委託生産をしていた「ジープ」にたどり着く。生産を始めた1953年当初は部品の組み立てのみだったが、すぐにライセンス契約が交わされて国産化が図られ、アメリカ軍や自衛隊などに向けた三菱ジープが完成。軍用ながら、多用途に使えるジープはしだいにキャンバストップ、メタルトップ、ワゴンとバリエーションを増やし、70年代になるとファッショナブルな外観や高級感を求めたインテリアなども登場した。45年間で約20万台が生産されたこのジープこそが、三菱の四輪駆動技術の礎となったと言えるだろう。

そして1982年、四輪駆動車の市場が拡大し、とくに個人ユーザーからのニーズが高まりを見せるなか、華々しくデビューしたのがパジェロだ。南米に生息する野生の猫「パジェロキャット」に由来するその名には、野生味と美しさを調和させるという願いが込められ、ジープで培ったタフなオフロード性能を持ちながら、乗用車感覚の扱いやすさを実現した画期的なモデルとして注目を集めた。リヤサスペンションにコイルスプリングを採用するなど、すでにその開発理念には既成概念を打ち破る三菱のチャレンジ・スピリットが垣間見えるが、まさにパジェロはここから、常に一歩先ゆく四輪駆動車であるために数々の挑戦を続けることになる。

自身も入社以来3台のパジェロを愛車として乗り継いできたという、三菱自動車のプロダクト・プランニング・マネージャーである鴛海尚弥氏は、パジェロの魅力をこう語ってくれた。

「パジェロらしさを象徴するエピソードといえば、1991年に登場した2代目に採用した、世界初のスーパーセレクト4WDシステムではないでしょうか。当時、パートタイム4WDが当たり前だった時代から、しだいにフルタイム4WDに移行していくなかで、パートタイムの良さを切り捨てるのではなく、どうにかして双方の良いところを融合させられないか、と試行錯誤したのです。スーパーセレクト4WDの特徴は、それまで一度停車して2WDから4WDにギアを入れてバックする、という手間があった切り替えが、走りながらできるようになったことでした。乗る人がより簡単に、乗用車ライクに4WDの良さを味わえるようにしたところに新しさがありました。デフの進化もモノコックボディもそうですが、パジェロが搭載してきた技術には、どうやったらお客様にもっと使いやすい四輪駆動車を提供できるだろうか、という想いが常にあったと思います」

さらに鴛海氏は、増岡氏にもパジェロについてのコメントを聞き出してくれていた。

「パジェロの開発でいちばん難しいのは、やはり走破性と快適性の両立なのだと言っていました。とくに足まわりのジオメトリー、つまりサスペンションの取り付け位置や角度などを指しますが、それがパジェロの肝とも言えるようです。フレーム構造だった時代に、サスペンションを付けては走り、また違う位置に付け替えては走り、というテストを繰り返して積み重ねてきたノウハウが、今も生きているということでした」

こうした、世の中の流れに逆らってでも良いものを生み出そうとし、効率が悪くてもコツコツと納得がいくまで突き詰める。そうした〝妥協しない〟という開発姿勢が、パジェロには脈々と受け継がれていると感じる。

「パジェロは現在、世界中どこでも同じ仕様で販売されていますので、最も過酷な環境でも耐えられる性能が、日本で走るパジェロにも備わっています。私も乗るたびに実感しますが、ちょっとくらいの雪なんかじゃビクともしない。普通に快適に走れるんです。そうした安心感、限界の高さ、そしてそれによって“今度はあそこへ行ってみよう”とアクティブな気持ちが生まれること。それがパジェロの大きな魅力ではないかと思います」

だが、日本をはじめ世界各地で厳しさを増す排ガス規制や、ルノー/日産とのアライアンスを結んだ三菱の企業戦略など、パジェロを取り巻く状況は決して楽観はできない。今後もずっと日本で販売されるのかどうか、明言はできないという。ただひとつ明言できるのは、三菱に深く根付いている志、社員の意識の中には、この先もずっとパジェロがあり続けること。そして4WD技術の核としても、ずっと残っていくだろうということだ。その言葉に希望を重ねて、これからも三菱、そして三菱の四駆の未来にエールを送り続けたい。

初代(1982年~)

2代目(1991年~)

3代目(1999年~)

4代目(2006年~)

特別仕様車「ファイナルエディション」(2019年)

その日、僕はウユニに向かう途中で道に迷っていた。ボリビアの首都ラパスから380㎞。舗装路から分岐した未舗装路の先で氾濫した川に阻まれてしまったのだ。迂回路を探すうちに日が暮れ、今夜は野宿か、と諦めていたその時、1台のランドクルーザー70が通りがかった。「ついておいで。僕らもウユニの町へ行くんだ」。天佑だった。

でもそこから150㎞続いたオフロードが地獄だった。折からの雨で道路は泥沼化。飛び跳ねる泥水がヘッドライトにこびりつき、視界も暗い。油断すればスタック間違いなし。前を走るナナマルのテールランプだけが頼りだった。途中、轟音が聞こえてくると渡河の合図。水流の勢いと下流すら見えぬ恐ろしさに足がすくんでくる。でも道である以上、渡れるはず! 借りてきたランドクルーザープラドの副変速機をローレンジに入れ、まずは深呼吸。慎重に足を踏み入れつつ、速すぎず、遅すぎず、川底をしっかり捕まえられる速度で渡り切った。後ろに、スタックから助けたジムニーがついてきていたが、彼は渡河を諦めた。車重の軽い車では流されると思ったのだろう。僕も同じ判断をしたと思う。

その夜、僕らは深夜3時頃にウユニの町へ到着した。極悪オフロードを共にした彼とはその後のラパスで再会、互いに一生忘れられぬ5時間の旅を肴に酒を酌み交わし、今でも親交を深めている。

そして翌朝。僕の目はふたつとも開かなくなってしまっていた。前車を見失わぬよう、瞬きもせず走り続けていたからだろう。コンタクトをした目が悲鳴をあげ、目ヤニでコーティングされてしまったのだ。流水で洗うも開けようとすると激痛が走る。夢にまでみた塩湖には雨水が溜まり、鏡のように輝いていたというのに。でも記録に残すことはできる。その日は薄目を開け、カメラのシャッターを切り続けた。

記録されたのは無数のランドクルーザー達。塩湖のツアーはほぼ全てランクルで行われていたのだ。ツアー客を6人乗せ、極悪な塩害に耐え、雨期のオフロードを「ヘ」とも思わぬクルマ。そんなクルマはランクルしかいない。ざっと見て80系が7割、100系が2割、その他のランクルが0.5割くらい。湖面は文字通りランクル天国になっていた。

この時走った150㎞の道は、今は乗用車でも走れるほどキレイに整備されている。が、ウユニより南、チリとの国境へ至る道は未だオフロードのまま。ガレた山道を越えると道の両脇に、赤、青、エメラルドの湖が次々と現れる「宝石の道」と呼ばれる場所がある。ウユニから往復750㎞、ガソリンスタンドすらないその道では「走破できる」のは当たり前、「壊れず帰ってくる」信頼性こそが大切になる。だから、ここでもランドクルーザーの独擅場。すれ違ったクルマはほとんど全てルーフキャリアに燃料を積んだ80系と100系だった。おそらく今世紀中にこの国からランドクルーザーが消えることはないだろう。

同じ想いはオーストラリアでも味わうことができる。国土の内陸に「アウトバック」と呼ばれる荒野が広がっているのだが、そこで出会うクルマもランクルだらけなのだ。この地では幹線道路以外ほとんど全てが未舗装路。その総延長は凄まじく、全てにアスファルトを敷くのが無理なことくらい誰でもすぐに理解できる。2013年にはアリススプリングスから北西に延びる1,000㎞のタナミロードを走ったが、ここもほとんどが未舗装路。やはり700㎞近くスタンドのない道があり、この時ほど純正でサブタンクの付く70系が頼もしく思えたことはなかった。途中、星空の下でキャンプしながら走ったが、その間携帯の電波が入ることは一度もなくすれ違うクルマもごく僅か。日中は気温が高く、夜は寒く、クルマが故障すれば命にすら関わることを思い知らされた。

アウトバックでは牧畜で使うクルマも、鉱山で働くクルマも、鉄道を保守するクルマも、国立公園のレンジャーもそのほとんどがランドクルーザー。このクルマがいかに信頼されているのか、生産国の日本にいても分からなかった事実に僕は驚き、嬉しくなり、次第に誇りに思うようになった。オーストラリアは国を挙げてランクルに恋している、と言っても過言ではないかも知れない。

その恋は昔も今もとても熱い。1989年にステーションワゴンの80系が100系にモデルチェンジした時、前輪がリジッド式コイルサスから独立懸架式に変わったことをご存じだろうか。ところが発売前に現地で行った評価テストで、80系が登れた坂を100系が登ることができず、現地スタッフからも不安の声が上がり出す。そしてこのままでは新型の売れ行きにも影響が出る可能性を考慮。急遽、フレームから下を80系で作った前後リジッド車「105系」を豪州限定で併売した。他の国ではあり得ない対応だったのだ。

それだけではない。2016年末、トヨタは豪州に出荷する70系のシングルキャブピックアップにのみ、フレームの再設計を含む大改修を施した。外観はほとんど変えずに…。これにも理由があった。豪州では鉱山の労働組合が強い発言力を持っているといわれている。彼らが「安全上ANCAPという乗用車の衝突安全基準を最高ランクでクリアするクルマしか導入を認めない」と決めた時、ランクルはその候補から外れることとなった。やむなく鉱山会社は他メーカーのクルマを購入するも故障ばかり。それまで使っていた70系がいかに頑丈だったか思い知らされる結果になった。「頼む、70系を5つ星にして欲しい」。鉱山会社はトヨタへ直訴した。ラダーフレームのリジッド車で衝突安全基準最高ランクなど、トヨタにも経験のない領域だ。それでも技術者達はクリアしてみせた。豪州のユーザーとトヨタと。彼らがいかに互いを必要とし、信頼し合っているか、よく伝わるエピソードだと思う。

ランドクルーザーは不思議なクルマだ。日本のクルマではあるが、日本の常識から大きくかけ離れてしまっている。それもそのはず、中東オマーンでは漁師が積む過積載の水槽でサスの実証実験を行い、アフリカ用には粗悪な燃料に対応するため四半世紀以上使われる古いエンジンを出荷する。サウジアラビアでは王族がフルエアコンで鷹狩りに使っているかと思えば、国境警備隊が日々その命を預け、砂漠や土漠をフルスピードで走らせる。国内とは要求される性能が全く違うのだ。

でもこれら世界中から集まってくる要求にトヨタの技術者達はひとつひとつ耳を傾け、対応してきた。耐久性と信頼性はこのクルマの大きな武器だが、それだけではここまで愛されなかったに違いない。本当に大切なのは、こうやってユーザーと一緒になって作り上げてきたからこそ今のランクルがある、ということ。この姿勢を忘れぬ限り、今後どんな世の中になろうとも、ランドクルーザーはランドクルーザーであり続けると思う。

1951

1955

1960(40系)

1967(50系)

1980(60系)

1984(70系)

1989(80系)

1996(90系)

1998(100系)

2007(200系)

2021(300系)Toyota Land Cruiser(現行車)

*諸元値はZX 3.5L ガソリン(7人乗り)

エンジン:V型6気筒インタークーラー付ツインターボ

総排気量:3,444cc

最高出力:305kW(415PS)/5,200rpm

最大トルク:650Nm(66.3kgm)/2,000-3,600rpm

「クルマとバイクとオフロード~archives」の続きは本誌で

オフロードを走るのは自然との交感 若林葉子

アラフィフのバンバン 伊丹孝裕

林道の写真を撮る 若林葉子

ジープをルーツに持つSUV~三菱パジェロ まるも亜希子

人と命を繋いできた トヨタ ランドクルーザー 河村 大

オフロードバイクはレジャーになるのか

~手ぶらで“しどき”に行ってみた。橋本洋平