クルマは商品であり道具である。商品である限り利益を追求することが求められ、道具としての便利さが求められる。

一部の例外を除けば、より便利で安く、そしてより多く売れるクルマが商品としても道具としても良いクルマなのである。

しかしクルマを文化的な視点で見ると、良いクルマの定義は大きく変わってくる。

道具という以上にクルマを愛する人たちにとっての良いクルマとは、作り手の思想や、乗る側のpureな想いに彩られたクルマなのである。

パイオニアであること

ニッポンにパイオニア的なクルマはあるのか? と問われれば、筆者がすぐに浮かぶのは世界初の量産ハイブリッド・カー、「21世紀に間に合いました」のトヨタ・プリウスである。三菱i-MiEVや日産リーフも、世界がEVで覆われた後世、パイオニア的な存在と位置づけられる…かもしれない。

環境面での貢献ということでは、1970年代の始めにマスキー法を世界で初めてクリアして見せたホンダのCVCCエンジンと、それを搭載したシビックの方がインパクトは大とも言える。少なくとも米国市場における日本車の躍進はあそこから始まったのだ。

1980年代に登場した世界初の電動折りたたみ式ドアミラー(筆者の記憶では日産ローレル)とか、80年代の日本車はとかく「世界初」が大好きだった。世界初の発明ではなかったかもしれないけれど、フルタイム4WDに4WS(4輪操舵)、電子制御サスペンション、あるいはターボチャージャーや可変バルブ・タイミングなどの「ハイテク」を量産車に惜しむことなく次々と投入した。わがニッポンはこの分野において、間違いなくパイオニアだった。

それにしても、ガジェット類や高性能方面でのパイオニアを語っているほうが筆者もこころが躍るのは自動車というものの一面、あるいは筆者の単純さ、あるいはその両方を示している。と、冷静になって考えてみると、こんにち、世界の自動車は信頼性が大幅に向上し、フェラーリでさえ壊れなくなった。わがニッポンが世界の自動車工業になした最大の貢献はここにこそあるのではなかったか。

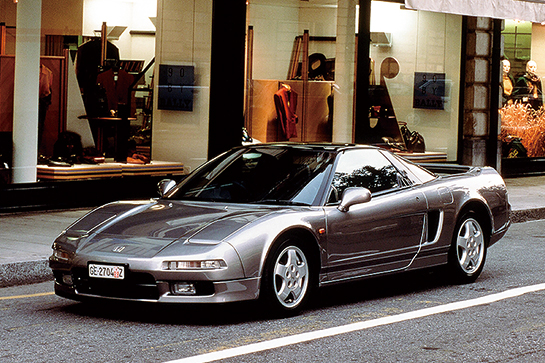

フェラーリはホンダNSXの登場以後に大幅な進歩を見せた。348からF355へと進化させ、やがてオールアルミの360モデナへと発展させていく。NSXのみに啓発された、とはいわないけれど、極東からの異文化的アプローチ(スーパーカーの大衆化!)にイタリア人はおそらく驚愕した。レクサスLS400ことトヨタ・セルシオと、商業的な成功とはいえないにせよ、日産のインフィニティQ45がメルセデスやBMW、ジャガー、あるいはキャディラックに与えた衝撃やいかばかり。マツダMX-5ミアータことユーノス・ロードスターがその後のスポーツカーになした影響を見よ。ポルシェ・ボクスターだってMX-5なかりせば……。ポルシェといえば、トヨタ生産方式を学んだことが90年代のポルシェの復活と飛躍のきっかけになったのだった。

ホンダNSX、マツダ・ロードスター、トヨタ・セルシオ、そして日産スカイラインGT-R(R32)はすべて1989年に発表、ないし発売された。1989年が日本車のヴィンティッジ・イヤー(当たり年)とされるゆえんである。ホンダはマクラーレンにエンジンを供給することでF1を制覇し、黄金時代を築いていた。日産はというと、1990年にハンドリング世界一を目指す「901運動」が社内の有志によって展開され、Z32型フェアレディZやS13型シルビア、初代プリメーラ等を相前後して生み出した。当時、清水和夫さんによる「901運動」のあれこれを直接聞いたり、誌面で読んだりして、筆者もワクワクしたものだった。大いなる野望、「こころざし」から生まれたR32は、901のシンボルだった。

1989年はニッポンのパイオニア・スピリットの絶頂期だった。〝ジャパン・アズ・ナンバーワン〟幻想の産物だった、ともいえるけれど、そんな幻想を信じ込むことができたあの頃のニッポン人はいまよりピュアだったかもしれない。いずれにせよ、「人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」であり、「浪速のことは夢のまた夢」である。日本のメーカー、というかニッポン人は、歴史というのはつくるもの、つくられるもの、ということによりいっそう意識的であるべきだ、と筆者は思う。

夢から醒めたそれからの30年は、ニッポンにとって失われた30年となり、それはいまも続いている。とりわけ2019年の日産ときたら、三菱自動車と共同開発のデイズ以外、新車を発表していない。GT-RとフェアレディZの50周年であるというのに、ステッカー・チューンのアニバーサリー・モデルのみというのもちょっと寂しい。

ウィキペディアによると、世界初の電動折りたたみ式ドアミラーは1984年発売の日産ローレルであるという。ローレルなき今、日産は全車に「電動折りたたみ式ドアミラーを先駆けて35周年記念モデル」を仕立て、自らのパイオニア精神を世に喧伝されてはいかがでしょう。

特集 「Pure」の続きは本誌で

映画のリアリズム 山下敦史

パイオニアであること 今尾直樹

アフリカ・エコ・レース 山下 剛

未来にある原体験 伊丹孝裕