日本のクルマは安くて壊れないという以外に良い部分がない。欧州車に比べて個性がないと言われ続けていたが、このところ状況が変わってきた。

「SUBARU」の水平対向エンジンに対する拘りや「MAZDA」のスカイアクティブなどが海外で高く評価され、日本でもマニアではない普通のクルマ好きの注目を集めるようになってきている。多くの日本車は未だに価格や燃費、広さといったスペックが重視されているが、個性のある日本のクルマも増加傾向にあるのだ。

マツダの工場見学で感じたマツダ人のプライド

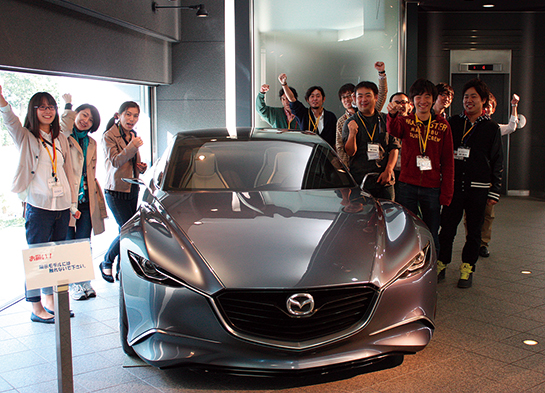

2日間に渡り、「マツダ クルマ造りへのこだわりを語る会」がマツダの本社がある広島で開催された。若手編集者、または新人であることを条件に参加が可能ということだったので、二十歳の僕が参加した。

広島空港到着後は早速、マツダのテストコースである三次試験場へ。3人1組に分かれて、①ビークルダイナミクス、②パフォーマンスフィール、③ドライビングポジションの3つの講座を座学と実技をまじえて体験していった。中でも「ビークルダイナミクス」と「パフォーマンスフィール」が印象的だった。ビークルダイナミクスとは要約すると「クルマの動き」のことだ。ひとがクルマの動きを感じて、反応することによってクルマは動く。当たり前のことのように思うが、例えばの話、豆腐を切っても、大根を切っても同じ感触の包丁があるとしたら、ひとはそんな物をうまく使いこなせるだろうか。おそらくそれは難しいはずだ。その道具から伝達される〝反応〟が重要なのだ。クルマが反応するから、ひとがクルマを運転できる。ひとがクルマに意思を伝えてクルマがそれに応える。それを意のままに操ることで歓びが生まれる。それを「人馬一体」=ビークルダイナミクスとしてマツダは考えているのだ。さらに「人馬一体」はアクセラの旧型と新型を乗り比べる「パフォーマンスフィール」の講座でも感じることができた。パフォーマンスフィールとはクルマ全体から感じ取る感覚のことで、加速感、エンジン音、MT車であればシフトフィールなどを意味する。同乗していただいたエンジニアの方の助言で気付いたのだが、旧型のアクセラではアクセルを踏んだ瞬間に思ったよりスピードが出てしまったり、逆に反応しなかったりと、僅かではあるがバラつきがあった。また、下り坂でのエンジンブレーキの効きが分かりにくく、微妙な速度の調整が難しく感じられた。反対に新型のアクセラでは自分のイメージ通りの加速と減速を繰り返してくれるので、コーナーの入り口でもしっかり減速ができ、落ち着いてハンドルをきって進入、そしてしっかりとアクセルを踏み込んで立ち上がるといった一連のリズムが掴み易く、気持ちの良い運転をすることができた。乗り比べの試乗後、「同じメーカーのクルマでもここまで違うものなのか」と驚愕したほどだった。

正直に言うと、今まで難しいことは考えずに運転していた。なんとなく運転席に座って、なんとなくクルマを走らせてきて、それでも運転は楽しいと思っていた。しかし今回、マツダのエンジニアの方々から様々なお話を聞いて、実際に体験していくうちに、何も考えずにクルマを走らせているだけでは本当のクルマの楽しさを感じることはできないし、考えながら走らせていけばもっと深く色んなことを感じることができるということを学べたように思う。

そしてマツダのこだわりは走行性能だけではなかった。2010年に発表された『靭SHINARI』を原点としてはじまった「魂動デザイン」もそのひとつである。「アート(芸術)とマシン(機械)は相反するようだが、そこを融合させてフォルムに命を与える」というのが「魂動デザイン」の狙いだ。アートという人の心がつまって形作られるものと、マシンという無機質でどこか冷たさを感じる存在をうまく合体させる。そこが「魂動デザイン」の基礎となっている。また、「クルマは家電ではないし、漫画の題材でもない。大人の道具であり人生の友なんだ」とマツダデザイン本部長の前田育男さんは語られた。たしかに最近のクルマはEVも増え、近未来的なデザインや若者のクルマ離れを止める為なのか、ポップでおもちゃのようなデザインをしたクルマが増えてきた。もちろん時代の移り変わりとしてそれは自然な流れなのかもしれないが、クルマはおもちゃではない。時には人を傷つける凶器にもなる。だからこそ「魂動デザイン」の今にも動き出しそうな動物的な緊張感が必要だというのだ。今年の「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」でもアクセラがアウディやBMWに並びトップ3に選出されたことを聞いた。マツダは今後も生命の宿ったデザインを世界に発信していくのだろう。「クルマは工芸品であるかもしれない」そんな感想を僕は抱いた。

「Be a diriver」これがマツダのかかげるモットーだ。この言葉にはクルマはただの〝道具〟ではなく人生をもっと楽しく、充実したものにする為の良きパートナーであり、そんなクルマと共に人生を歩んでほしいという意味がこめられているように思う。クルマという大量生産の工業製品を気持ちを込めて作り上げ、なおかつ消費者にその意思を伝えることは難しいことのはず。しかし今回マツダでお会いした方たちから「これぐらいでいいや」という妥協のようなものは一切なかった。

「魂動デザイン」や「人馬一体」のテクノロジーは、その強い意志から生まれてきたに違いない。クルマを道具ではなく人生のパートナーにするためのマツダの一貫したプライドは、美術家が芸術品をつくりあげていく時のような熱い情熱とチャレンジ精神と同じなのだろう。自分たちの仕事に誇りを持ち、一人一人がクルマの楽しさを伝えるアーティストのような印象も受けた。そんな方々を見ていて、自分も胸をはって好きと言える仕事をしていきたい。クルマやバイクと真剣に向き合っていかなければいけないと改めて感じている。

「誇りの持てる日本のブランド」の続きは本誌で