写真・長谷川徹

アラ還ともなると、何事もこれまで通りとはいかず、現実に追いつかれて逃げ場を失ってしまうことが増えてくる。

それは仕事だったり、健康のことだったり、そしてお金のことだったり。子どもが成長して少しだけ気持ちに余裕ができたとしても、先行きの不安から自分のために動き出すのは、これまで以上に勇気が必要になってくる。しかしクルマにしろバイクにしろ自由に乗り回せるのは、40歳になった日から現在までの時間よりも少ないかもしれないのだ。あと10年たったときに後悔しないためにも、もういちど自分の好きと向き合ってみよう。

ジムニーは大地とロードスターは空と繋がっている

~APIOの旅するロードスター

文・伊丹孝裕 写真・伊丹孝裕、長谷川徹 (*)

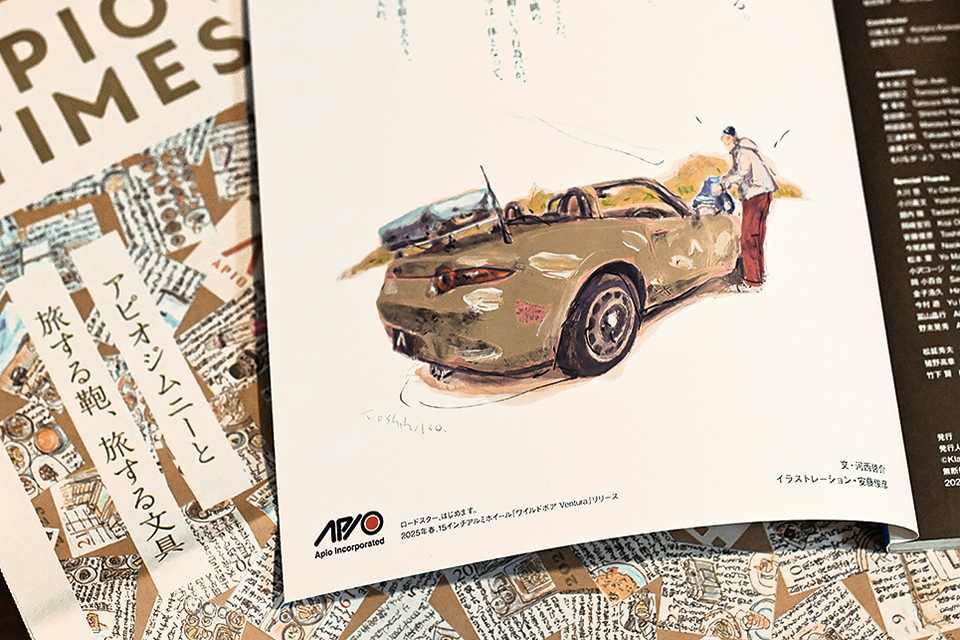

昨年末、クルマ雑誌『クラクション』が発刊された。休刊になって久しい『NAVI』の元スタッフが多数参画し、かつてのファンが集ったクラウドファンディングによって送り出された。そんな『クラクション』の裏表紙を捲った位置に、一項の広告が掲載されている。雑誌の発行人である河西啓介さんのコピーに、安藤俊彦さんのイラストが組み合わされたそれは、ジムニー専門のプロショップ「アピオ」のものだ。しかし、そこに描かれていたのはタフな4WDではなく、車体色にジルコンサンドメタリックを纏ったマツダ・ロードスターだった。

コピーに続く文言も土の匂いを感じさせず、オープンエアがもたらす心の解放が綴られている。商品の価格もスペックもキャンペーンの告知もショップの案内もなし。ハードではなく、ソフトとしてのクルマ。クルマ単体よりも、その先にあるもの。それらを想像させるワンシーンが雑誌の中面を締めくくった。

広告の片隅をよく見ると、小さな文字で唯一の情報らしきものが載っていた。

「ロードスター、はじめます」

クラウドファンディングの性質上、『クラクション』の第2弾が作られる確約などない。にもかかわらず、はじめました、ではなく、はじめます、という未来への予告が躍る。そこには、紙媒体の存続を支えようとする広告主としての心意気が滲んでいた。

イラストのロードスターは、幌を開けた車体を斜め後ろから眺めたものだ。ノーマル然としながらも、ホイールが交換されていること、トランクにキャリアが備わっていること、そこに載せられた鞄にはトノカバーが掛けられていることがわかる。

どこか山の麓だろうか。ハイカーを思わせるウェアに身を包んだドライバーは、男性にも女性にも、若者にも中年にも見える。そこまで駆け上がってきた余韻と、そこから始まる新たなひと時を想像させる。それはコーナーを攻めるとか、ヒール&トゥを決めるといったアップテンポなものではなく、もっとずっと穏やかな時間だ。

2輪専門誌の編集者だった頃、自動車画家であるBOW。さん(’24年11月逝去)の担当だった。アトリエまで原画を受け取りに行くのが月に一度の慣例で、用事は3分で済ませて、あとはなにをするでもなく、空が白むまで話し込むのが常だった。

表紙や中面の見開きなど、キャッチーさが求められる作品の場合は、ヘッドライトやグリルが見えるフロントビューが多かった。だけどもBOW。さん個人は、どちらかと言えばリアビューを好まれた。これはバイクも同様で、「物語は後ろ姿にある気がしない? それが感じられるアングルがいいよね」 というような言葉を幾度が耳にしたことがある。事実、さらっと描いた(ように見える)オープンカーの佇まいは、お尻を捉えたものが多かった。

アピオが提案するロードスターを目にした時、そういうBOW。さんとの20数年前のやりとりが思い出され、自身の代名詞になっていたトライアンフ・TR-3Aの垂れすぼんだテールと、緩やかに傾斜した現行ロードスターのトランクまわりがほのかにリンクした。NAからNCまでの歴代モデルとは解釈が異なる、NDならではのいいフォルムだな、とあらためて思えた。そして、そこへキャリアを付けたという、言わばただそれだけのことで夢を無制限に積み込み、どこへ行こうか、なにをしようかと心躍らせられるのだから、ビジュアルの力は強い。

MAZDA ROADSTER

エンジン:水冷直列4気筒 DOHC16バルブ

総排気量:1,496cc 車両重量:1,010kg

最高出力:100kW(136ps)/7,000rpm

最大トルク:152Nm(15.5kgm)/4,500rpm

燃料消費率:16.8㎞/L(WLTCモード)

※APIOの「旅するロードスター」は、15インチアルミホイール(ワイルドボアVentura)に変更されてオリジナルキャリアを装着している。

前身になった会社も含めると、アピオは37年もの間、ジムニーに特化し続けてきた。660㏄のジムニーも1,500㏄のジムニーシエラやノマドも過去にないほど引き合いが絶たない中、アピオのパーツ開発やコンプリートカー制作は多忙を極めるはずだ。なのに、なぜ今、ロードスターなのか。

「うちのスタッフにもお客様にもロードスター乗りが多く、ずっと気にはしていました。しかもそれは、ジムニーからロードスターへ、逆にロードスターからジムニーへの乗り換えではなく、大半が買い足しての同時所有です。これがミニやアバルトだったりすると、同時所有にはならないのですが、ロードスターならかなりの確率でジムニーと共存します。だったら弊社としてなにかできることがあるのではないかとNDで準備を始めました」と、アピオ代表の河野 仁さんは語る。

この2台はユーザーのキャラクターが様々だ。ジムニー1台ですべてをこなすピュアオフローダーもいれば、夏の避暑地ではロードスターを、冬になればそのスペースをジムニーに譲る、という余裕のある人もいる。あるいは、ある程度の年齢に達したライダーが、体力の低下を補える、ゆとりのツーリングギアとしてロードスターに目覚めるケースも珍しくない。

ヤマハSRXに端を発する河野さんのモーターライフは、長らくバイクに傾倒したものであり、カスタムもツーリングも、オンロードもオフロードもすべて味わい尽くしたことが土壌になっている。

ジムニーが持つシンプルなメカニズムとダイレクトな乗り味、ロードスターが運んでくれる爽やかな風と人機一体のハンドリング。思えばそれらはバイクとの親和性が高く、快適性も積載性も完璧ではない一方、多少の不便を補って余りある刺激と快楽に満ちている。数値化できない官能性と表現してもよく、だからこそ、ジムニーは55年、ロードスターは36年に渡って愛されてきた。

ジムニーもロードスターも大量に生産し、効率よく利益を上げられるプロダクトではない。スズキとマツダに共通するのは、長い時間を掛けてじっくりと売り、どう育てるかは乗り手に委ねるという姿勢だ。その意味で、両車はまったく異なるジャンルにありながらも同じ方向を向いている。そこでメーカーとユーザーの間に立ち、それぞれモデルの可能性を広げてくれるアピオのような存在が不可欠なのだ。

SUZUKI ジムニー ノマド FC

エンジン:水冷4サイクル直列4気筒

総排気量:1,460cc 車両重量:1,190kg

最高出力:75kW(102ps)/6,000rpm

最大トルク:130Nm(13.3kgm)/4,000rpm

燃料消費率:13.6㎞/L(WLTCモード)

「今のクルマは性能も安全性も間違いない。静かで燃費がよく、何人も乗れて、驚くような先進の電子制御が盛り込まれていて…と良い点はいくらでもありますが、それってよくできた家電製品の売り文句を聞かされているみたいで、心地いいかどうかは別の話だと思うんです。たとえばファインダーの中に収めてシャッターを押す瞬間と似ていて、ジムニーとロードスターだと運転するだけで幸せな気持ちになれるんです。それに日本のクルマですから日本の風景のを旅する時に、もっとも絵になる2台だと思います」

アピオはかれこれ20年近く「旅する」と謳い続けている。それは、行き届いたおもてなしを求めるものでも、誰かのアテンドを望むものでもない。どこかへ行きたい、なにかを見たいという自身の衝動があってのこと。それをくすぐり、焚きつける存在がクルマやバイクであり、その心を加速させる乗り物として、ジムニーとロードスターを提案する。

ジムニーは大地と、ロードスターは空と繋がっている。だからステアリングを握れば、ここではないどこかにいるような、特別なひと時に包まれる。なんの目的もなく、ただ街を走らせた時でさえ、なにかが起こりそうな予感が沸き起こってくる。渋滞の中で信号待ちをしているだけかもしれない。交差点をさらりと曲がっただけかもしれない。名もなき平凡な橋を渡っただけかもしれない。

そんな他愛もない瞬間でも、心を自由に羽ばたかせてくれる。日常に過ぎない空間が、スペインの街並みにもモロッコの朝日にも八ヶ岳の峠道にもなり、鼓動、音、匂い、熱となって五感をつく。いつの間にか忘れてしまった感覚を呼び覚まし、すっかり鈍ってしまった感度を取り戻してくれる装置として、また、ありふれた景色を旅に置き換えてくれるツールとして、ジムニーやロードスターを求める人が増えているのは、とても健全なことだと思う。

「なにもかもが便利で簡単、しかも多機能になった一方で、たとえばモノクローム専用の一眼カメラなんてものがあるでしょ。デジタルなんだからなんとでもできるのに、最初からそれしか撮れない。意味も必然性も見当たらないまま手にしてみてわかったのは、光の加減に敏感になるし、それを求めて朝や夕方にわざわざ出掛けるようになったこと。趣味って、趣を味わうと書きますけど、まさにそうだなと。目線や行動が変わるとちょっとしたことに気づきがあって、それもまた日常を旅することじゃないでしょうか」

振り返ると、あの頃はクルマもバイクも、どうということないスペックで、快適性も利便性もそれなりだった。しかし間違いなく、心を酔わせてくれていた。より速く、より安全に、より安楽に、という正しい進化の中で、徐々に失われたなにかが、旅する2台には宿っている。

河野 仁/Hitoshi Kono

伊丹孝裕/Takahiro Itami

「アラ還のクルマ・バイク学」の続きは本誌で

胸をはって軽に乗ろう 小沢コージ

ネオクラシックを受け入れるか突き放すか 横田和彦

ジムニーは大地とロードスターは空と繋がっている

~APIOの旅するロードスター 伊丹孝裕