クルマやバイクを選ぶ時に今の自分の年齢に合っていることを気にし過ぎていないだろうか。

無理に若作りしているように見られないかとか、子供っぽいと思われないだろうかとか。それは社会的見地から考えれば当然のことだろう。特にクルマは洋服や靴と同じで、乗っている人のクラス感や年齢のイメージを表してしまう。しかしクルマにしても、そしてバイクにしても他人のために乗っている訳ではない。少しだけ素直になってみれば、まだまだクルマ選びは広がっていく。

生誕30周年を迎えるKTM DUKE

文・横田和彦/写真・長谷川徹

KTM 390 DUKE

エンジン:水冷4ストロークDOHC 単気筒

総排気量:398.7cc 車両重量:165kg(燃料含む)

最高出力:33kW(45PS) 最大トルク:39Nm

KTMのDUKEシリーズを一言で表現するなら「ストリートで最高の刺激が得られる生粋のスポーツバイク」ということになる。それは’14年式390DUKEと’16年式690DUKEを所有し、さまざまなシチュエーションを走ったオーナーとして感じたことだ。仕事柄多くのバイクに乗る機会に恵まれているが、KTMのDUKEシリーズほど気持ちを昂らせてくるバイクはない。

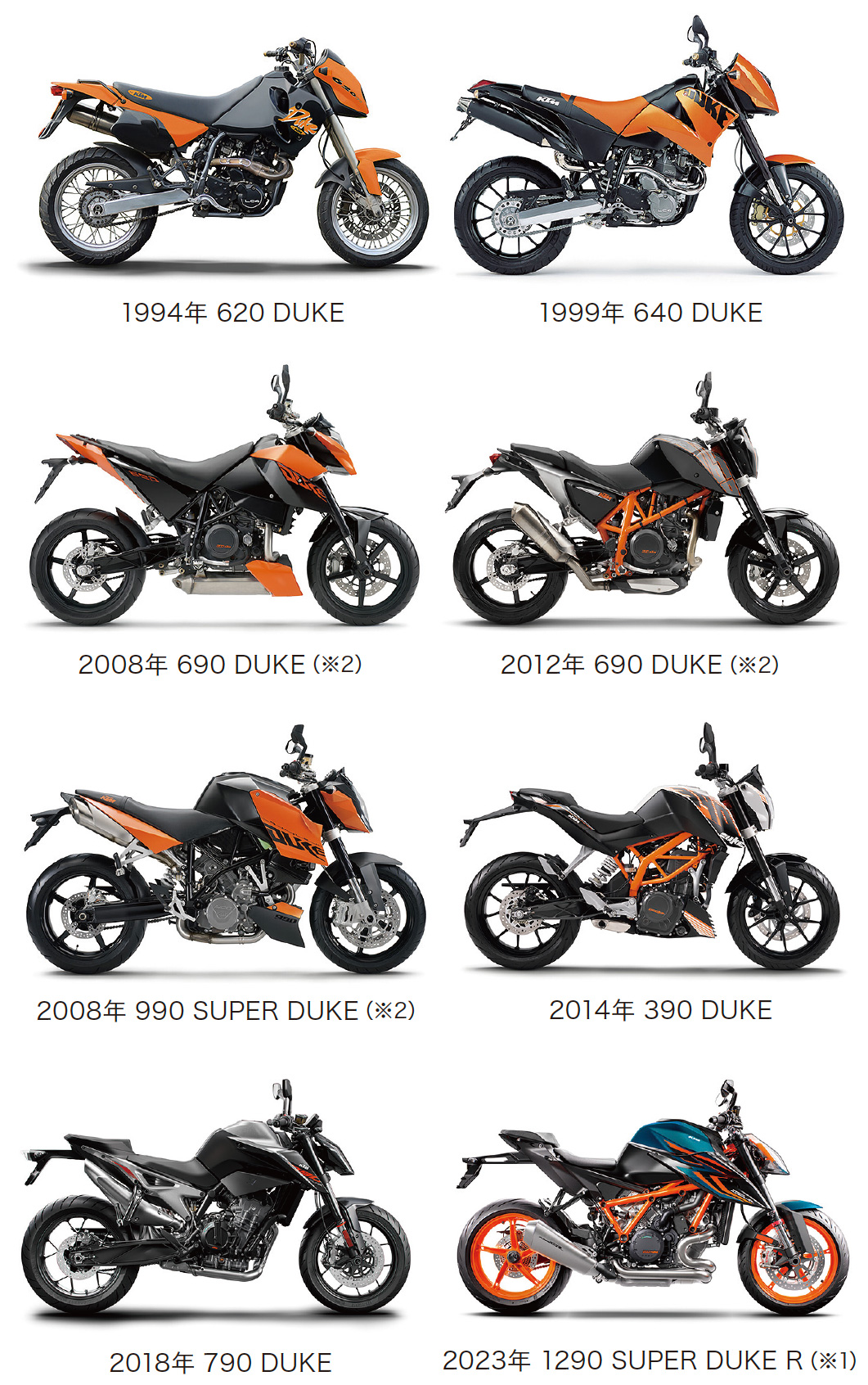

僕が初めてDUKEを意識したのは’94年だった。雑誌で見た初代620DUKEは、オフ車に小径タイヤを履かせ、ミニカウルに横2灯デュアルヘッドライトという奇抜なルックスが印象的だった。その後’99年に“640”DUKEとなり、キャストホイールを採用してヘッドライトが縦2灯になった。この頃からKTMはDUKEを「ネイキッド」と位置付けていたが、オフロードに強いKTMのブランドイメージや車体のシルエットから、日本では「モタード」と認識されていた。いわゆるバイクらしいスタイルのネイキッドではなかったのだ。

その溝が少し埋まったのが’08年のこと。“690”になったDUKEはトラスフレームを採用、ディメンションを一般的なネイキッドに近付けたのだ。縦2灯ヘッドライトを継承したシャープなデザインは、前衛的と言えるほど個性を放っていたものの、ハイパワーな単気筒エンジンは刷新され、メンテナンスサイクルが伸びて“普段使い”がしやすくなった。

そして同時期にVツインエンジンを搭載した990 SUPER DUKEも登場。DUKEシリーズのフラッグシップとなったが、これもかなりハードなイメージだった。都内で試乗中、信号待ちをしていたときに、通りがかったサラリーマンのグループから注目されたことがある。まるで子供がスーパーカーを見るような熱い視線を受けたのだ。

そして’12年のモデルチェンジで、690DUKEはさらにロードモデルに近付いた。前衛的だったスタイルはやや落ち着き、エンジン特性も少し丸くなったが中~高回転域ではガツンと力強いパンチがあった。車体価格が比較的リーズナブルだったこともあって日本でもヒットモデルとなった。愛車として(’16年式も基本的に同じ)付き合っていて感じたのは市販車離れしていたこと。交差点を曲がるのもアグレッシブで、スパッと決まると気分が上がった。渋滞に巻き込まれるとギクシャクすることもあったが、そんなものはワインディングでの爽快なフィーリングを経験すると、小さなことにしか思えなかった。

また’11年にDUKEシリーズは小型クラスに進出。125DUKEを発売し、翌年には同じ車体に200㏄エンジンを搭載した。さらに390DUKEとして’14年に373㏄エンジンを載せて周囲を驚かせた。共通の車体にさまざまな排気量のエンジンを乗せた先駆けではないだろうか。小粒ながらエキサイティングな走りに魅せられて発売された直後に購入し、1年で2万キロを走破、レースにも参戦した。この車両は今も所有するほど惚れ込んでいる。

KTM 990 DUKE

車両本体価格:1,799,000円(税込)

エンジン:水冷4ストロークDOHC 並列2気筒

総排気量:947cc 車両重量:約190kg(燃料含む)

最高出力:90.5kW(123PS)/9,500rpm

最大トルク:103Nm/6,750rpm

KTM 1390 SUPER DUKE R EVO(※1)

車両本体価格:2,699,000円(税込)

エンジン:水冷4ストロークDOHC V型2気筒

総排気量:1,350cc 車両重量:212kg(燃料含む)

最高出力:140kW(190PS)/10,000rpm

最大トルク:145Nm/8,000rpm

その後DUKEシリーズは、フラッグシップの990系Vツインモデルが’13年に1290 SUPER DUKE Rへと進化し、’18年にはミドルクラスへ向けて並列2気筒エンジンを搭載した790DUKEがラインナップ、’20年には890DUKE Rが追加された。

そしてDUKE生誕30周年となる今年、多くのニューモデルがリリースされる。その先陣を切ったのが新型390DUKEだ。エンジン、車体、外装まで完全リニューアル。排気量が約25㏄増えた新設計エンジンはパワーアップしつつ扱いやすさが向上している。「ザ・コーナー・ロケット」というコンセプト通りハンドリングも俊敏だ。さらに新生DUKEシリーズの流れを汲んだデザインの車体には、クラストップレベルの電子制御システムを搭載していることも注目したい。

そしてミドルクラスの並列2気筒エンジンは、排気量が拡大されて990DUKEとなり、フラッグシップのVツインも、1390 SUPER DUKE R EVOとなって190馬力を叩き出す。まもなく日本市場に導入されるこの2種類のDUKEを手強いバイクだと受け止める人がいるかもしれないが、最近のKTMの傾向として、センシティブな部分はなく、懐の深さを持っているので、街乗りやツーリングでもストレスなく付き合えるはずだ。

DUKEが誕生した頃に比べてバイクを取り巻く環境は激変した。しかしDUKEシリーズは惑わされることなく独自路線を突き進んでいる。その結果、パフォーマンスはスーパースポーツに限り無く近い。そしてそれを街中で体感できるのがDUKEシリーズの最大の魅力だろう。そしてそのときの強烈な刺激がバイクに乗る意義を実感させてくれるのだ。

ちなみに発売当時、最もパワフルなシングルエンジンだったことから、爵位の最上位を意味する公爵=DUKEと名付けられた。

横田和彦/Kazuhiko Yokota

トライアンフにみる400㏄の原点回帰

文・伊丹孝裕/写真・長谷川徹

大か小か、高か低か、新か旧か。物事の真髄は両端のどちらかにあり、そこにこそ「アガリ」の境地があるように語られる。R1300GSにそれを見つける人がいれば、ある人にとってはハンターカブかもしれない。いずれの場合も酸いも甘いもかみ分けて辿り着いた感があるものの、案外その中間に漂っている、どちらでもないところに、芯はあったりする。

ビッグバイクでもなければ小型のレジャーバイクでもなく、先進的ながらもトゲトゲしいフォルムではなく、ハイパワーではないけれど不足のない動力性能を持つ。どちらでもないというのは、こうした要件のあれこれに収まる、たとえば800㏄~900㏄前後のミドルクラスあたりがそうだ。ざっくり言えば、なににでも使えるオールラウンダーであり、機能面は確かにその通り。とはいえ、車体サイズという点では、まだまだ大か、高に寄っていて、平均的な日本人にとっては持て余す場面が多い。かといって、その下を見渡すといきなり250㏄クラスになり、サイズと価格は手頃になっても所有欲は満たされない。万能は得てして中途半端でもある。

ところがこの数年、そんな状況に急激な変化が生じている。400㏄クラスの台頭、もしくは復活だ。かつてのヨンヒャクは、日本のメーカーによる日本のライダーのためのカテゴリーと言ってもよかったが、あまりにドメスティックで徐々に衰退。ホンダCB400SFの消滅は、それを象徴する出来事となった。

一方で、KTMやBMWといったメーカーが、グローバルモデルの拡充(欧州のA2ライセンス向けのモデルも含む)を図る中、この排気量帯のラインアップに力を注ぎ始めた。ハスクバーナ・モーターサイクルズやロイヤルエンフィールド、ハーレーダビッドソンなども同様で、先頃日本へ導入されたトライアンフのスピード400とスクランブラー400Xも、その流れを汲む。

グローバルモデルをもう少しかみ砕けば、インドや中国、東南アジア諸国を主要なマーケットに見据えたモデルを意味し、もっと言えば、低コストであることが求められる。したがって、ほとんどのモデルの生産拠点はそうした国々に置かれ、投入されている技術も特別なものではないのだが、乗ると存外これがいい。複雑な機構を持たないということは、つまりシンプルなことと同義である。搭載されるエンジンは大半が単気筒で車体は大きくなりようがなく、車重も重くなりようがない。そのプロポーションには大抵、丸目ヘッドライトとバーハンドルとスチールパイプフレームを組み合わせた、定番にして王道のネイキッドスタイルが与えられ、誰もが思い描くバイクらしさを纏っている。

メカニズムもデザインもオーソドックスで、軽くて手頃なバイク。こうしていくつかの素地を並べてみると、1台のモデルを思い出す。そう、SR400だ。SRは、1978年に登場し、ほとんどなにも足されることなく、2021年に生産を終えた(現在はタイのみ存続)。一時は3倍ほどに跳ね上がったプレミアム価格はファンの嘆きそのものであり、確かに空冷単気筒ならではの「素」の味わいは、他に代えがたい。

そのまま乗るもよし、豊富なパーツで着飾るもよし、チューニングしてパフォーマンスを高めるもよし。その自由度に大きな魅力があり、あれもこれもそれも……と詰め込まれて肥満化したハイスペックモデルの対極に在り続けた。ファイナルエディションの発表は、ひとつの時代の幕引きにもなったが、既述の海外メーカーとホンダGB350が、SRの役割と入れ代わるように登場。開発陣にその意図はなくとも、すべてがちょうどよいところに収まってくれている。

もちろんそれらは、SRほど、アルミやスチールの手触りを伝えてくれない。SRほど、きめ細やかな作り込みは成されていない。しかしながら、SRとて登場した頃はどうということのない存在だった。SOHC単気筒と、それを包むナローな車体は、そっと世に送り出された時からすでに古めかしく、500はまだしも400の鼓動は「ビッグシングル」という語感から発せられるイメージほど力強くはなかった。ただし、伸びしろに気づいた大人がそれぞれのこだわりでそれを引き上げ、スペックに捉われない若者が追従。長い年月を掛け、ひとつの理想的なムーブメントが出来上がったのだ。

その意味で、トライアンフ スピード400を筆頭とする新たな400㏄モデルもまた、よき素材である。一見若者向きであり、SRよりずっと洗練された完成品ではあるが、手に入れてからのステレオタイプではない使い方に、大人の経験と知識が活かせる。排気量分けにも、それがもたらすヒエラルキーにも縛られる必要はない。自身のキャリアと、これから先の楽しみ方を照らし合わせた時、「お待ちしていました」と迎え入れてくれるモデルが、ここに充実しつつある。

トライアンフ SPEED 400

エンジン:水冷単気筒DOHC4バルブ

総排気量:398cc

車両重量:170kg

最高出力:29.4kW(40ps)/8,000rpm

最大トルク:38Nm/6,500rp

伊丹孝裕/Takahiro Itami

「ちょっと若い感じがあるけど、乗らないと損なクルマたち」続きは本誌で

クルマ好きじゃない人にも刺さるクルマ~スズキ 新型スイフト 岡崎五朗

ロードスターに乗る最高のタイミング 山田弘樹

生誕30周年を迎えるKTM DUKE 横田和彦

トライアンフにみる400ccの原点回帰 伊丹孝裕