もしかしたら、生きるための新天地を求める逃避行が人類にとっての旅の始まりだったのかもしれない。

そんな命からがらの旅をしなくても良くなった現代日本に生きる私たちは、ではなぜ旅をするのだろう。

ここではないどこかに向かう旅は、不思議なことに自分の内面と向き合う行為であり、新しい価値観や意外な自分と出会う時間でもある。

人生の折り返し地点を過ぎた今、これまでの知識や経験や固定観念はいったん脇において、もう一度、まっさらな心で、旅に出てみてはどうだろう。

片岡義男から始まる旅

文・青木タカオ

何かをしなければならないときは、片岡義男の小説をゼッタイに読んではいけない。旅に出たくなるからだ。長い距離をオートバイで走りたくなったり、真夜中の首都高速を走ってみたくなったり、夏の頃なら土砂降りの雨に打たれてみたくなったりする。とにかく心がソワソワして、いても立ってもいられなくなるのだ。

初めて「片岡義男」を読んだのは14~15歳の頃だった。男ばかりの三兄弟、長男は7つ、次男は4つ歳が上で、三男の僕はバイク雑誌や「週刊プレイボーイ」を目当てに、兄貴たちの部屋に忍び込んでいろんなモノと出逢った。そのうちのひとつが赤い背表紙の文庫本だ。その小説はオートバイへの憧れと、旅への想いを確固たるものにしていった。

ここではない、どこかへ……。旅への好奇心は、幼い頃からすでに強く持っていた気がする。毎年両親の実家がある大阪や四国へ、列車と連絡船を乗り継ぐ帰省のための旅をした。新幹線や寝台列車、フェリーなど、乗り物と接する機会が周囲の子どもより多かったからなのか、僕は遠く離れた場所へ自分を連れて行ってくれる長距離列車や、見知らぬ街へ続く線路に想いを馳せるような子どもだった。実際、1人で鉄道に乗るささやかな冒険に出たり、上野駅や東京駅を出発するブルートレインを眺めるのが好きで、大人になったら何もかも捨てて列車に乗り込んでみようと考えたこともあった。それは両親の喧嘩が絶えない家庭で育ち、居心地が悪かったせいでもある。片岡義男の小説に惹かれたのは登場人物がオートバイで気ままな旅をする自由な姿に憧れたからだ。

『片岡義男を旅する一冊。』

価格:¥2,200(税込)

1970年代後半から80年代にかけて多くの人気作品を発表し、当時のバイク乗りたちに多大な影響を与えた片岡義男作品の魅力を閉じ込めた特別編集本。代表的な著作紹介や作品表紙などで使われた写真のグラビアページ、小説に登場する場所へのツーリングやドライブ紀行など、様々な切り口で片岡作品の魅力を伝えるとともに、モデルとして小説カバーに登場している三好礼子さんや、片岡氏本人もエッセイを寄稿している。同雑誌は、元『MOTO NAVI』編集長で、片岡作品の大ファンでもある河西啓介氏がクラウドファンディングにより編集したもので、現在は入手困難となっている。

本を読むのも嫌いではなかったから、宮脇俊三の鉄道紀行は小学生のうちに読み尽くしていた。電話帳のような分厚い時刻表を熟読して妄想する強烈な「鉄オタ」だったのだ。「鉄道からオートバイへ、宮脇俊三から片岡義男へ」

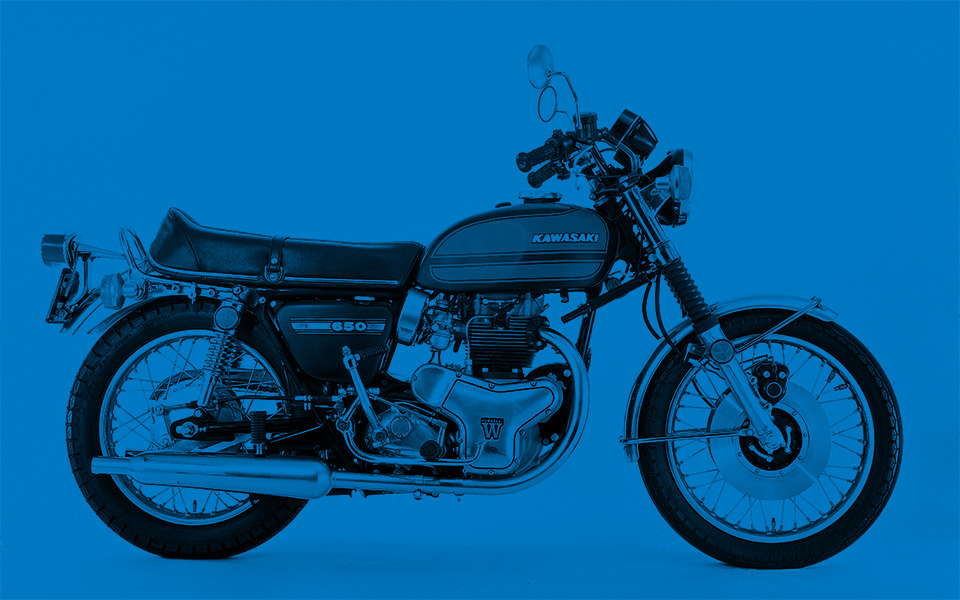

僕のバイブルが変化したときに旅への情熱が爆発した。16歳になって中免をとり、カワサキGPZ250で旅に出た。祖父母のいる大阪や四国をはじめ、夏は北海道に行くのが当たり前となった。北海道を旅する理由や目的などはなかった。鉄オタらしく愛国から幸福ゆきの切符を買ったり、最北端や最東端といった「到達点」を目指してみたが、本当はそんなことはどうでもよかった。36枚入りフィルムを使い切ることなく旅が終わってしまうこともザラで、あくまで目的は自分の「内側」へ向かうためだったのである。インスタ映えする写真を撮って発信するといった外側へ向かうものではなく、完全な自己完結の旅をしていた。なぜ内側に向かう旅に出たのかといえば、片岡小説に描かれている旅の描写をひとつずつ自分の実体験にしたかったからだ。

「国道を離れて山に向かうと、すぐに、顔に当たる風の香りが変化した。澄んだ、涼しい風だった。山そのものの香りも、標高が増すにつれて、濃くなった」

小説に描かれている言葉たちが、実際に自分が体験したものとして消化されていく。片岡義男の世界に浸って没入していった。小説でも映画でも好きな作品に描かれているものを、自分のリアルな感情や感覚にしていく旅は、「ロケ地巡り」にも似ている気がする。そんな言葉がない頃から僕は作品に登場する景色を自分の目で確かめに行くことが好きだったのだ。『彼のオートバイ、彼女の島』の白石島であったり、『朝になったら、タッチミー』の北海道も然り、『湾岸道路』だってそうだ。10代の頃は『モンスター・ライド』などアメリカを舞台にしたものは想像ができず、感情移入ができなかったが、大人になって「アメリカ」を体験してからは大好きになった。中学生の僕には、まだリアルではなかった情景は、今では匂いも感じられるほど身体に染みついている。だから今でも片岡義男の文庫本を開けば、すぐに旅の感覚を呼び覚ますことができる。

50歳を迎える今まで片岡義男の世界を身体の一部に確実に宿らせたまま生き続けている。もう完治の見込みなどないし、治療する気すらまったくない。「夏はただ単なる季節ではない。それは心の状態だ。」と、片岡義男が書いた一文はファンの間ではあまりにも有名だが、僕の場合は、赤い文庫本を開くと、その瞬間から夏の感覚が呼び覚まされてしまう。だから冒頭に書いた通り、何かをしなければいけないときは、片岡義男の小説をゼッタイに手元に置かないようにしている。

Takao Aoki

ロードムービーから学ぶ旅のあり方

文・山下敦史

仕事柄、家にこもりっきりで旅を語るなんてお門違いなのは承知しているのだけど、旅が嫌いかと言ったらそうじゃない。極論すれば、旅をしたいからこそ映画を見ているんだとすら思う。映画の中の見知らぬ風景に衝動を覚えて、いつかこの景色を自分で見たいと憧れてみたり、そんな日が本当に来るんだろうかと寂しくなったり。映画はいつだって日常からどこかへと連れて行ってくれる水先案内人なのだ。

そんな映画の中でも、特に好きなのがロードムービー。大雑把に説明すると、主人公が舞台を転々と移動しながらストーリーが展開していく映画のことだ。

僕がこのジャンルを意識したのは、中学2年、1981年に見た『キャノンボール』だった。アメリカ横断公道レースを題材に、バート・レイノルズやロジャー・ムーア、ジャッキー・チェンらが共演したお祭り映画。レースと言っても抜きつ抜かれつの緊張感があるわけでなく、走って騒いでバカやって、の面白いというより楽しい映画だった。でも、中学生の僕には、日本にはない“荒野”を延々走るクルマたちの姿が壮大に映った。ちっぽけな田舎から広い世界に飛び出したい、という漠然とした憧れが芽生えたのだ。

高校・大学時代は、アウトローたちのロードムービーが先生だった。不良になる度胸もないくせに、自意識ばかりが肥大して、自分は特別な人間のはずだ……なんて思っていた気恥ずかしくも懐かしい時代だ。ボニーとクライドの犯罪者カップルの逃避行を描いた名作『俺たちに明日はない』に始まり、鬼才テレンス・マリックの『地獄の逃避行』、若き日のクエンティン・タランティーノが脚本を手掛けた『トゥルー・ロマンス』もハマった。犯罪者にはなりたくないけど、自分を縛る何もかもを捨てて旅に出る主人公たちに自由を感じた。破滅が待っているとしても、つかの間の自由に魂を燃やし尽くす……50歳を越えた今にしても、そんな人生に憧れを抱かないこともない。

旅という非日常の中だからこそ、自分に向き合い、あるいは他者との理解を深めることができる。それを教えてくれたのも、またロードムービーだった。例えばアカデミー賞作品賞に輝く名作『レインマン』。トム・クルーズ演じるチャーリーは、莫大な遺産を残したはずの父から相続したものがバラの木と1台のクルマだけだったことに落胆する。300万ドルもの遺産は、存在すら忘れていた自閉症の兄が受け継いだのだ。遺産を我が物にしようと兄に近づくチャーリーだが、紆余曲折の末、2人はチャーリーが相続した父の愛車1949年型ビュイック・ロードマスターで旅をすることになる。旅の中で、兄と自分を結ぶ接点が幼い頃父と乗ったこのクルマだと知り、なぜ父が兄に遺産を残したのかに気付くチャーリーの旅路は何度見ても心に染みる。下心ありの旅が、逆に生き方を見つめ直すものになるのだ。クルマと旅と感動が無理なく調和した、今も色あせない作品だ。

ミニシアターブームを巻き起こした『バグダッド・カフェ』も忘れられない。これは、言ってみれば夫婦喧嘩でクルマを飛び出したドイツ人旅行者の中年女性が、砂漠の街道沿いに立つ場末のカフェ兼モーテルにたどり着いて救われるというだけの小さな物語だ。舞台はカフェだけなので、もしかしてロードムービーですらないかもしれない。でも見終わった後、なんだか長い旅をした気になり、ふらりと旅に出たくなる、そんな不思議な映画だ。主人公ジャスミンはなぜ夫のクルマから降りたのか、なぜいつまでも母国に帰らないのか、最後まで説明されることはない。それなのに、カフェを営む家族や常連客と同じように、観客はいつしかジャスミンを通じて心を洗われたように思う。異論は認めるけど、僕にとってこの映画は何よりもロードムービーなのだ。主題歌「コーリング・ユー」を耳にするたび、あの色鮮やかに切り取られた荒野の風景が頭に浮かぶ。

自分探しの旅なんて言葉もあるけど、ロードムービーで描かれるのは、むしろ自分を捨てる旅だ。今までの自分を捨て去ることで、新しい価値観、新しい自分を受け入れられる。旅の中では使い慣れた枕も、愛用するあれもこれもがないだろうけど、だからこそ本当に必要なものが分かる。知らなかった景色を、今度は誰と見たいかに気付く。

旅=移動することは、いわば違う視点、違う角度から世界を見ることだ。そこからは今まで見えなかったものが見えるかもしれない。気が付かなかったものに出会えるかもしれない。その小さなきっかけが、人生を変える大きな分岐点へとつながるかもしれない。まるでロードムービーの主人公たちのように。それこそが、僕たちが旅に出る理由であり、映画を見る理由であり、クルマに乗る理由なんじゃないだろうか。

Atsushi Yamashita

「心からはじめて、旅へ ~いい旅を、と誰もが言った」の続きは本誌で

僕が「ビッグタンクマガジン」を発行する理由 春木久史

片岡義男から始まる旅 青木タカオ

ロードムービーから学ぶ旅のあり方 山下敦史

人はなぜ旅に出るのか 山下 剛