電子制御された過給器やハイブリッド、それに安全のための電子デバイスは、時代が求めた必然であり、未来を豊かにする可能性があることは理解できる。

しかしそれだけでは、クルマやバイクの持つ本来の魅力がなおざりにされてしまう気がする。

何もかもをデジタル化するより、アナログな味わいを残して生かす方が人の気持ちには響くはず。

音響を表す言葉の「アコースティック」とは、電気的な機器や装置を使わない楽器そのものが持つ本来の生音のことをいう。

デジタルの反意語はアナログだが、aheadは、それを「アコースティック」と呼びたい。

ハスクバーナ・モーターサイクルズ

スヴァルトピレン 701(2019年モデル)

排気量:692.7cc 車両重量:158.5kg

最高出力:55kW(75ps)/8,500rpm

最大トルク:72Nm/6,750rpm

「一期一会」、「一所懸命」、「一蓮托生」……など、日本語には「一」を含む熟語がいくつもある。そうした言葉には人としての心得やなすべきふるまいが含まれていることも多く、他の数字にはない高い美意識が漂う。例えば「一輪挿し」といった物の名前でさえもそうだ。かつて千利休が豊臣秀吉をもてなした際、茶室の装飾をすべて排して一輪の朝顔だけをそこに生けたと言われている。周囲には多くの花々が美しく咲き誇っていたが、それらをもすべて摘み取り、美をたった一輪に集約したのだ。

それ以下では成立しないが、それ以上は無粋。一輪挿しにまつわるこのエピソードはミニマリズムの有り様として語り継がれ、いつしか日本人の琴線に触れるようになったのである。あるいは、箱庭や俳句のように小さく凝縮された世界にそれを感じるのも同様だ。多数をひとつに。大を小に。そうやって削ぎ落とし、切り詰めていくことに日本人は価値を見出してきた。誰かに対する見栄でもなければ、誰かを負かそうとする競争心でもない。そこにあるのは、自身の美学とどう向き合うかという内面的な世界である。そうした世界観を2輪に照らし合わせるなら、シングルエンジンがそれだ。比較や競争の原理にとらわれない、本質を知るライダーに選ばれてきた。シングルは「分かる人には分かる」というエンスージアズムの上に成り立ってきたため、台数は見込めず、日本では1台のモデルに集約されていった。ヤマハのSRである。

出ては消えていく多くのモデルとは裏腹に、1978年に登場したこのシングルは、ほとんどなにも足されないまま今に至る。排ガス規制やABSの装着義務化を前にして現在は生産を休止しているものの、ヤマハは近い将来復活させることを明言(当時)。必要最低限の機能と簡素なスタイルを貫いてきたSRは、日本人の美意識が生んだシングルの象徴と言える。とはいえ、そういうノスタルジックな味わいはシングルのほんの一面に過ぎない。軽く、スリムという構造上のメリットを活かした、ライトウェイトスポーツとしての資質にその真髄があるからだ。

シングルを操るという行為はポテンシャルを探ることではなく、スペックをフルに引き出すことと同義である。スロットルを振り絞れるだけ振り絞って加速し、コーナリングでは旋回スピードを追求する。立ち上がりでは一発一発の爆発が路面を蹴り飛ばす、そのトラクションを全身で感じながら再びスロットルを捻り上げ、むさぼるように次のコーナーを求める。かつてスポーツシングルはその発露として存在していた。マシンと対峙しながらそのスペックを使い切れた時の充足感にライディングプレジャーが詰まっている。

その快楽を覚えたライダーが増えれば当然競争心が芽生える。80年代から90年代中盤にかけて高性能スポーツシングルが次々に登場。レースも隆盛を誇ったが、やがて多くのライダーがライバルよりもマシンと1対1で向き合い、ライディングの質を高める道を選んだ。いかにマシンとシンクロするのか。心底シングルに魅せられたライダーは、その境地へと辿り着き、スピードと華やかさを選んだマルチシリンダー派との分岐点が生まれた。

シングルにあって、マルチシリンダーにはないもの。それはトルクを意のままに掴むダイレクト感だ。気筒数が増えれば増えるほどエンジンはスムーズになるが、分散された爆発力がトルクへ変換されるには微妙な待ち時間を要する。実際にはほんのわずかなタイムラグであり、その後やってくる怒涛の加速がすぐさま帳消しにしてくれるものの、プロセスよりも速さという結果を優先したマルチの300キロと、150キロまでの快楽だとしてもマシンとの濃密なコミュニケーションが図れるシングルのどちらを求めるか。そこにあるのは価値観の違いである。

ひとつ言えるのは、ライディングプレジャーの根幹はGを全身で感じて受け留め、いなし、立ち向かいながら車体をコントロールすることにある。それを堪能するなら軽量スリムに越したことはなく、体も身軽にしておいた方がいい。余計な加飾はもちろん、見栄や虚勢は足かせになるだけだ。本物のシングル乗りはそれを知っている。

クルマやバイクに詳しい人なら、そのエンジンのシリンダー数によって、性能やフィーリングが異なることを知っているはずだ。そんななかで、もっともシンプルなのがシングル(単気筒)エンジン。でも、なんだか性能的にはあまり走らないようなイメージがある。クルマでいえば10気筒だとか12気筒が偉そうな雰囲気。バイクだって、そんな雰囲気がないわけでもない。例えば単気筒の日本が誇る名車、ヤマハのSR。なんだか性能よりも、ドコドコ鼓動感のあるテイストだったり、その見た目だったりが先行しているイメージもある。

しかし、「シングルエンジンは、スポーツ走行に向かない」というのは間違った見解だ。確かに、最高速を争ったり、単純に馬力で優劣がついてしまうような勝負では分が悪いものの、さほどスピードが出ないシチュエーションや土の上では、驚くべきポテンシャルを発揮することがある。圧倒的にシンプル&コンパクトなエンジンは、当然マシンのコンパクト&軽量化に貢献し、見えない運動性の高さを生み出す。ほかにも、トラクションの掴み易さはアクセルの開けやすさにもつながる。僕が愛するフラットトラックの競技では、エンジンブレーキが非常に重要な役割を持ち、これまたトラクションを得たり、スライドに持ち込む切っ掛け作りなどに重宝する特性が戦闘力となり、古くから活躍の中心となっている。

さらに、このシングルエンジンはここ10年で、大きく進化を遂げている。その要因がモトクロス競技。環境問題による、2ストロークから4ストロークへの移行により、開発が本格化。従来の重々しい雰囲気は全くなく、これって本当にシングル? と疑いたくなるほど軽快な吹けあがりやレスポンス。開発にも、多気筒モデルほど大掛かりなコストや問題点が少ないのだろう。進化のスピードももの凄く早かったりする。そこからさらに進化したエンジンは、現在モトGPのモト3クラスで活躍したりもしているのだから、スポーツ性が低いなんてもう言ってられない状況だ。

従来どおりのテイスト系シングルは不変の魅力を備えているし、最新のシングルはモトGPマシンのテクノロジーすら備えたハイテクが満載だったりもする。しかも、それが非日常的な速度域でなく、人間がまだ楽しめる範疇で感じられる意味が大きい。

可能性はまだまだ広がっていきそうな予感がする。

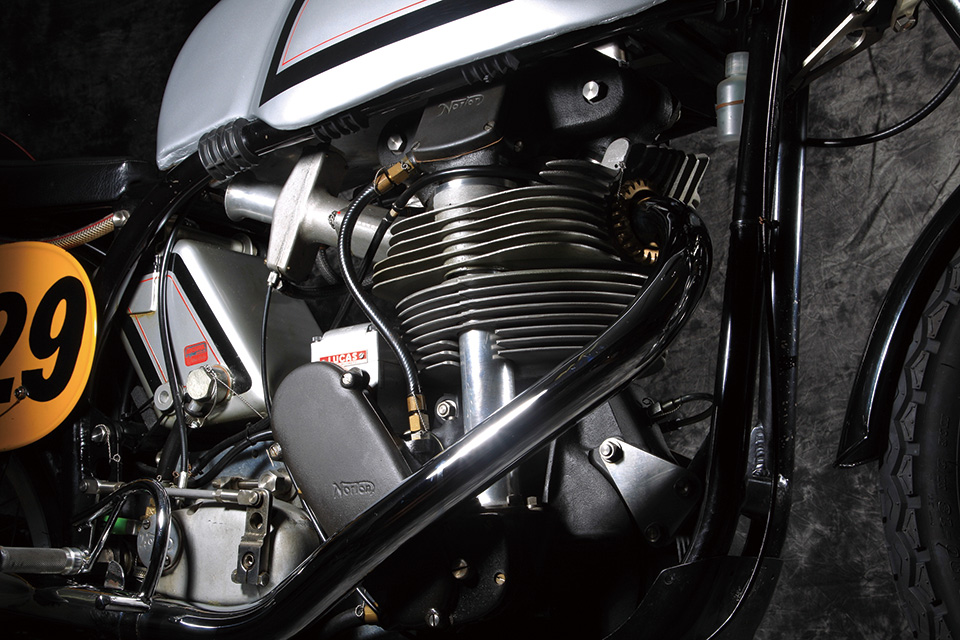

ノートン マンクス

「アコースティック プレジャー -本当に欲しいクルマやバイクについて Archives」の続きは本誌で

アコースティックなクルマの真髄はNAにある 嶋田智之

本当に欲しいバイクについて 伊丹孝裕

ボーイズレーサーへの回帰 吉田拓生

ビッグシングルのススメ

スポーツシングルの美学 伊丹孝裕

ビッグシングル論 鈴木大五郎

50代からのクルマ生活

カーライフ設計のススメ 森口将之

リッターバイクの先にある125cc 神尾 成

人の目を気にしないクルマ選びをしよう 嶋田智之

彷徨えるクルマ美学 小沢コージ