19世紀の末にクルマやオートバイが誕生してから120年あまり。21世紀になり性能は著しく進歩し続けている。

しかし、速度が上がるほど、風との闘いになる。そよ風ならば気持ち良いが、スピードが増すほど風は大気の壁になる。実は風との闘いの歴史は意外に浅く、半世紀と少しなのだ。燃費も重要視する今の時代、風のコントロールは重要になってきている。

レーシングシーンから培った空気力学が、一般車やトラック、さらにオートバイまで、身近な市販車にどのようにフィードバックされているのか、歴史を紐解きながら迫ってみたい。

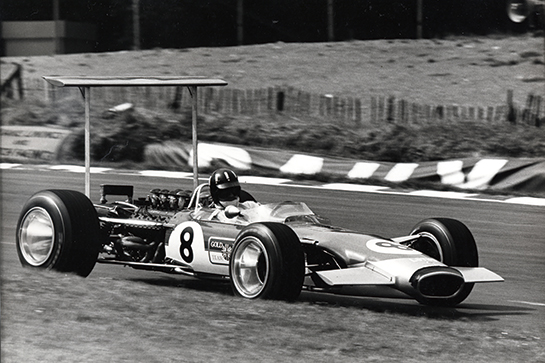

ロータス49B (1969年)

クルマと風の半世紀

F1は1961年にエンジン排気量に関する規則を変更し、最大排気量を2.5ℓから1.5ℓに減らした。スピードを抑制するためである。規則による締め付けがきつくなると、他の方面で貪欲にそれを取り戻そうとするのがF1における技術開発の歴史だ。排気量減によってエンジンの出力が落ち、スピードが低下するなら、空気抵抗を減らして取り戻そうと考えた。ずんぐりむっくりしたボディはそれまでよりスリムになった。

走行風をいなすのではなく、積極的に受け止めて速さに結びつける動きが現れたのは’68年のことだった。ウイングの登場である。’66年の規則変更でエンジンの最大排気量は3ℓになり、エンジンパワーは一気に増大した。大きなパワーを受け止めるタイヤも規定変更によって太くなっていったが、充分に受け止めることができなかった。

そこで、空気の力を借りようというわけである。ダウンフォースだ。ウイングを装着してダウンフォースを発生させ、車体(タイヤ)を強く地面に押さえつけることによって、エンジンのパワーを着実に路面に伝えようとした。ウイングはその名のとおり翼で、飛行機の翼と原理は同じ。だが、F1のウイングは上下が逆だ。飛行機の翼は上がふくらんでいるが、F1のウイングは下が膨らんでいる。

ウイングは空気力を発生させる装置だ。空気は速く流れると圧力が低くなり、遅く流れると圧力は高くなる性質がある。飛行機のウイングは翼の上の空気が速く流れると同時に、下の空気が遅く流れるようになっている。物体は圧力の低い方に引っ張られる性質があるので、空気が速く流れて圧力が低くなると上向きの力、すなわちリフト(揚力)が発生する。飛行機が重力に逆らって浮く原理だ。

F1のウイングは逆向きに付けているので、下向きの力が発生する。この下向きの力(マイナスのリフト)をダウンフォースと呼ぶ。’68年はフェラーリ312が小さなウイングをエンジンの上部に取り付けてダウンフォースを発生させた。もっと大胆だったのはロータス49Bで、後輪のアップライトに支柱を取り付けたハイマウントリヤウイングを投入した。巨大な竹とんぼを背負ったような格好である。このハイマウントリヤウイングは度々破損してクラッシュの原因となったため、翌年にはウイングの高さや幅、固定方法が規制された。

70年代に入ると空力開発は激しさを増した。エポックメイキングだったのは’77年のロータス78だ。それまでのF1はフロントとリヤのウイングでダウンフォースを発生させていたが、ロータス78はフロアで大きなダウンフォースを発生させた。ベンチュリー効果を利用したのである。流体の流れを絞ると、絞り部で流速が増し、圧力が低くなる。キャブレターや霧吹きと同じ原理だ。

ロータス78はモノコック両側のサイドポッド部の形状を工夫し、車体底面と地面との間隔を途中で絞って流速を上げ、圧力の低い状態を作り出した。キャブレターや霧吹きなら圧力の低いところに燃料や水が引っ張られるが、F1マシンの場合は相手が地面なので引っ張ることはできず、逆に車体が地面に押し付けられることになる。つまり、ダウンフォースが発生するというわけだ。

’78年にはブラバムがBT46Bを投入した。ゴードン・マレーの設計によるファンカーである。車体後部に取り付けたファンが床下の空気を強制的に吸い出し、車速に依存せず強大なダウンフォースを発生させる仕組みだった。この機構は即座に禁止されたため、BT46BはスウェーデンGPの1戦に出走しただけで(ニキ・ラウダのドライブにより優勝した)姿を消した。

その〝事件〟から42年後の’20年8月、マレーが設立したゴードン・マレー・オートモーティブは、限定100台のロードゴーイングカー「T.50」を発表した。コスワース製のV12エンジンをミッドに搭載するこのスーパーカーの最大の特徴は、BT46Bのように車体後部にファンを装着していること。42年分の技術の進化が反映されており、走行シーンに応じてファンの使い道を自動あるいはマニュアルで切り換えられるようになっている。

’83年に前車軸と後車軸の間のフロア下面をフラットにすることを義務づける、いわゆるフラットボトム規定が導入され、ベンチュリーカーは事実上禁止された。その頃からF1はターボの時代になり、エンジンパワーが速さに対して支配的になると、空気との戦いはいったん小康状態になる。空力が再び脚光を浴びるようになるのは、ターボエンジンが禁止された’89年以降だ。ターボ禁止による出力低下を空力性能で補おうというのである。

ロータス78(1977年)

ロータス88(1981年)

ブラバムBT46B(1978年)

90年代に入ると、エンジンカウルの絞り込みやディフューザーを上手に機能させることで、フラットボトム規定でも床下で強力なダウンフォースを発生できるようになった。’96年にエイドリアン・ニューウェイが設計したウイリアムズFW18は、ペダルの位置を大きく持ち上げた。この結果、ドライバーのひざから下は水平に近くなった。さらに、上体を寝かせ、まるでバスタブに寝そべって足を縁に載せるような姿勢をとらせるようにした。ドライバーを低く座らせて重心を低くすると同時に、ノーズを高くするためである。空気の壁になっていたノーズを高くすることにより、床下への空気の流れがスムーズになり、ダウンフォース増大に貢献した。バスタブに寝そべるようにして足を投げ出す姿勢は、現在のF1でもスタンダードだ。

00年代に入ると、ダウンフォースを強くするだけでなく、ドラッグ(空気抵抗)を減らすことも重視されるようになった。ダウンフォースが必要なのはコーナリング時だ。遠心力に打ち勝ってマシンをコースに留めておくために、空気の力で路面に強く押さえつけておきたい。一方で、ストレートを走行しているときはダウンフォースが邪魔になる。ダウンフォースを増やすとドラッグも増えてしまい、最高速が伸びなくなってしまうからだ。

そこで、ストレートを走っているときは乱れた空気がリヤウイングにあたるように工夫して機能不全を起こすようにし、コーナリング姿勢に入るときれいな空気がリヤウイングに当たるようにする開発が行なわれるようになった。この考えを人工的に実行する装置がDRS(ドラッグ削減システム)で、ドライバーがステアリング上のボタンやレバーを操作するとリヤウイングのフラップが開いて機能を失い、ドラッグが大幅に低減。コーナー手前でブレーキを踏むと自動的に閉じて、強いダウンフォースを発生する仕組みだ。

ウイリアムズFW18(1996年)

フェラーリ SF1000( 2020年)

スーパーGT500(2020年)

走行中にさまざまに変化する車両姿勢に合わせて狙った方向に空気を流すには、「こうなるはずだ」という勘に頼った開発では効率が悪い。21世紀に入って急速に発達しているのが、コンピューターの力を借りた解析技術と風洞試験の技術である。F1はシーズン中の実走テストが制限されていることもあり、60%の縮尺モデルを用いた風洞試験に力を入れている。その風洞試験も開発コスト抑制の観点から稼動時間に制限が設けられているので、限られた稼動時間を有効に使うため、1回の試験で多くの姿勢を計測できるような設備開発を行っている。量が制限されるなら、質を高めようというわけだ。

その前段階では、CFDと呼ぶ解析を行う。空気の流れをコンピューターで再現する技術だ。F1ではこのVFDの計算負荷にも制限が設けられているので、実際の空気の流れを精度高く再現する技術が求められる。空力技術者が経験に裏打ちされた感覚で「良い」と思ったアイデアをまずCFDで検証し、良い数値が確認できたら、それを風洞で検証。ここでも良い結果が出たら、最後に、数少ない実走テストやグランプリ期間中のフリー走行で試し、実戦投入する。これが、現在の空気との戦いの実際だ。

F1で採用されているのと同じワザがそのままの形で量産車にコピーされることはほとんどないが、CFD~風洞~実走テストのループを繰り返して行う空力開発の手法は、量産車の空力開発にも生かされている。近年はフロントバンパーコーナー部の開口部から取り込んだ空気をホイールハウス前側から排出するエアカーテンの採用例が増えている。カーテン状に排出される空気がホイールハウスで生じる空気の乱れを抑え、ドラッグを低減する。この考えはF1や耐久レースを走るプロトタイプカーで適用している技術の応用だ。レーシングカーの場合は最高速の伸びを期待するが、量産車の場合は燃費に効く。

また、一部の量産車はフロアの一部にボルテックスジェネレーターと呼ぶ突起を設け、その突起を起点に空気の渦を発生させている。突起によって発生する空気の渦は、高速走行時の車両姿勢を安定させるのに役立つ。これも、レースで培われた技術の応用だ。

レースで鍛えられた「空気をうまく使う」技術は、空気抵抗を減らしたり、走行時の安定性を向上させたりする技術として、量産車の開発に生かされている。

トヨタ プリウスPHV GRスポーツ

エンジン:水冷直列4気筒DOHC

総排気量:1,797cc

最高出力:72kW(98ps)/5,200rpm

最大トルク:142Nm(14.5kgm)/3,600rpm

モーター:交流同期電動機

最高出力:53kW(72ps)

最大トルク:163Nm(16.6kgm)

車両重量:1,550kg

曲がって見えるリアガラスは「ダブルバブルウィンドウ」。側面の気流がリアガラスに吸い寄せられ空気抵抗を減らし空力を向上させる。リアバンパーのロアカバーは整流効果が高い。ちなみにカタログのキャッチコピーは「空気の流れまで見えるような機能美」となっている。

特集「風とクルマの半世紀」の続きは本誌で

クルマと風の半世紀 世良耕太

バイクと風の半世紀 伊丹孝裕

アナログな線を描く 嶋田智之