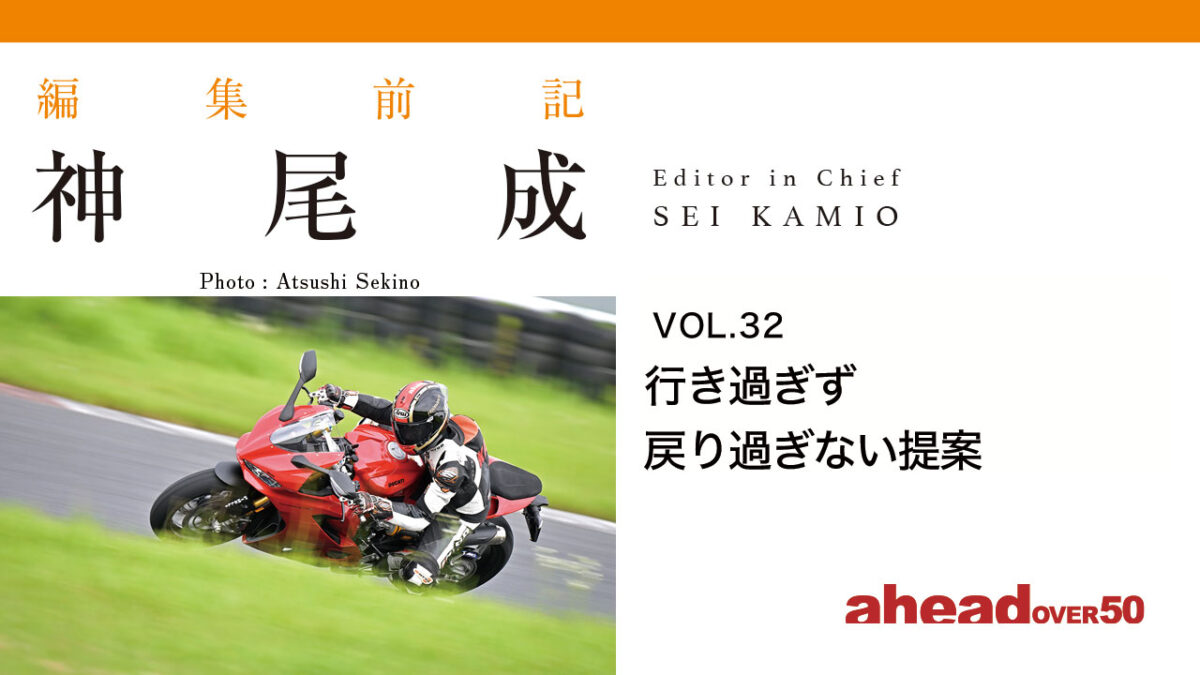

ドゥカティ・パニガーレV2Sの試乗会で約2年振りにサーキットを走った。

普段からバイクに乗っているとはいえ、久しぶりのサーキット走行で、しかもレースのイメージが強いドゥカティに乗るということから当初は不安もあったが、走り始めてすぐにそれは杞憂に終わった。技術革新によって前モデルより車重が17キロも軽くなり、電子制御の進化でビッグツイン固有の癖もなく、少しアップライトなポジションになったこともあってレースベースのモデルとは一線を画した仕上げになっていたからだ。

ドゥカティいわく世界的にライダーの高齢化が進んだことや、ユーザーのニーズの変化が今回のモデルチェンジの背景にあったという。二輪ジャーナリストの伊丹孝裕氏によると、この流れは続くらしくヤマハやKTMからも絶対性能より“開け切れる”ことを優先したモデルがリリースされるらしい。最近のトップエンドモデルが尖り過ぎたことによる反動もあったのだろうが、普通のライダーが扱える、新しい技術で作られたサーキットを前提としたスポーツモデルの登場は歓ばしいことだ。

バイクに限らず、これからは行き過ぎた性能をそのまま市販化するのではなく、どのようにユーザーが求めるものに料理するかが問われていくように思う。しかしそれは廉価版のイメージを含んでいてはいけない。特に趣味性の高いものはマニアも納得させて買う気にさせる、それなりの理屈や理由が必要だ。そのためにはユーザーと同じ感覚を持って、同じ価値観で物作りをしていくことが重要になる。マーケティングが見え隠れすると敬遠されてしまうはずだ。

かつてゼファーやロードスターが発売された時と同じように、先に行き過ぎず後ろに戻り過ぎない、良い塩梅がまた望まれているのである。普通のひとが走ることを楽しめるのはもちろんのこと、所有欲をくすぐる要素がどこかに入っていることも大事なポイントだ。そしてそれが、ユーザーの想像しているものよりも一歩先にあるメーカーからの提案であってほしい。

神尾 成/Sei Kamio