SOSの語源とも言われるSave Our Shipを直訳すると私たちの船を助けてほしいという意味になるが、shipにはsportsmanshipやfriendshipなど性質や状態を表す意味もある。

そして今、OVER50世代が若い頃に想いをよせたものがリニューアルしようとしている。それは当時と同じカタチではないかもしれないが、あの頃の-shipは継承されているはずだ。

復活の狼煙をあげた三菱ラリーアート

文・世良耕太

三菱自動車が国際的なラリーに本格的に参戦したのは1967年、コルト1000Fで臨んだサザンクロスラリー(オーストラリア)だった。過酷な環境で競うことで、走る・曲がる・止まるのクルマの基本性能が鍛えられると考えたからだ。性能向上が求められるし、高い耐久性も欠かせなくなる。ラリーを戦うことで鍛えた技術を市販車にフィードバックすれば、安心、安全、快適なクルマが作れるはずと、量産車をベースにしたカテゴリーへの出場にこだわった。

1973年に世界ラリー選手権(WRC)がスタートすると、三菱自動車はギャラン16L GSで参戦。すぐにランサー1600GSRにスイッチして1974年のサファリラリーで初の総合優勝を飾る。三菱自動車は1977年いっぱいで公式にはモータースポーツ活動を一時休止したが、1981年にランサーEX2000ターボをアクロポリス(ギリシャ)に送り込むことで、国際ラリーへの復帰を果たした。このとき「RALLIART(ラリーアート)」の名称を初めてチーム名に織り込んでいる。

「モータースポーツをアートの領域まで高めたいということで、ラリーアートという名前にしたと聞いています」と説明するのは、三菱自動車工業ラリーアートビジネス推進室の大谷洋二氏だ。「RALLIとARTの間に5本の線が斜めに入っていますが、これは、五大陸を走破する、五大陸を渡り歩いてラリーを戦っていくという意味を表しているのです」

1988年にフルタイム4WDシステムのギャランVR-4をWRCに投入すると、1992年までに6回の総合優勝を果たし、ランサーエボリューションにバトンタッチ。1996年にT・マキネンのランエボⅢがドライバーズタイトルを獲得すると、それ以後、マキネンは1999年まで4連覇。1998年にはマニュファクチャラーズタイトルという栄光も得た。

WRC参戦と並行して三菱自動車は砂漠や山岳地帯、密林地帯を走るダカールラリー(当時はパリ・ダカールラリー)への参戦も開始する。1985年に総合優勝を果たすと、前人未踏の7連覇を含む12回の総合優勝を果たした。1980年代から2000年代にかけて、三菱自動車のWRCとダカールラリーでの活躍により、我々には、砂や泥(ではない路面も実際には走っているのだが)に強い三菱自動車のイメージが刷り込まれた。なにせ、世界のトップカテゴリーで何度も頂点に立っているのだ。タフで強いイメージが時間経過とともに染み付き、脳内にとどまることになった。きっとその頃を知る多くの人は三菱自動車に同じイメージを持っているはずだ。しかし三菱自動車に限ったことではないが、世界的な景気の減速や業績の悪化にはあらがえない。WRCは2005年シーズン限り、ダカールラリーは2009年大会を最後に活動を休止した。これはラリーアートを休止することも意味した。商標こそ維持し続けたものの2010年代半ばには、三菱自動車は別会社として機能していたラリーアート社を畳んだ。

息を吹き返したのは、2021年5月11日である。この日、三菱自動車は中期経営計画のアップデート版を発表。加藤隆雄社長は「三菱自動車らしさの具現化に向けて、ラリーアートブランドを復活させる」と宣言した。このときはまずアクセサリーからスタートし、将来的にはモータースポーツへの関与も考えたいと述べるにとどまった。ラリーアート復活の背景を大谷氏は次のように説明する。

「加藤が2019年に社長に就任して構造改革を進めた結果、翌年には『三菱自動車は元気になってきた』との声が聞こえてきました。元気になってきたことを社内に示してモチベーションを上げ、お客様にも示していこうと。その柱のひとつとしてラリーアートブランドを復活させる議論がスタートしたのです」

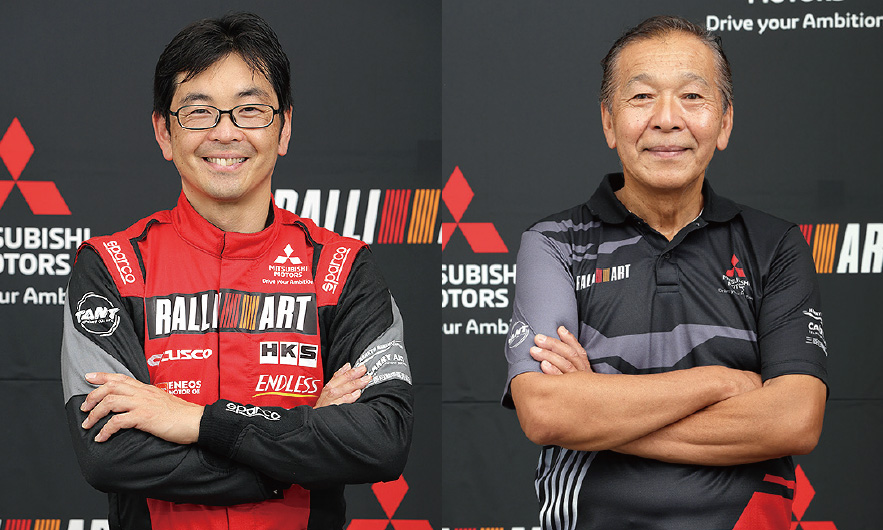

左/小出 一登(こいでかずと)1998年三菱自動車入社。社内テストドライバーとして『パジェロ』、『ランサーエボリューション』等の車両試験を担当。社員ドライバーとしてAXCRに参戦する。

ラリーアートを復活させるにあたり、モータースポーツ活動が欠かせないことは認識していた。問題はどのカテゴリーに参戦するかだ。ダカールラリーで2002年、2003年と連覇を果たし、一線を退いてからは開発車両の評価やテストドライバーの育成に携わる増岡 浩氏の考えも汲み取りながら、議論を重ねた。

その結果、マーケット的にも商品戦略の面でも、タイを中心としてアセアン各国を舞台とするアジアクロスカントリーラリー(AXCR)がふさわしいとの結論に達した。AXCRは山岳路、密林地帯、泥濘路、川渡りなどの過酷なオフロードコースを走るため、耐久性と走破性が問われる。かつてWRCやダカールラリーで鍛えたのと同じようにAXCRで操縦安定性や悪路走破性、耐久性を鍛え上げ、そこで得た技術を市販車にフィードバックするのが目的だ。

参戦車両は、アセアンでの主力商品であるピックアップトラックのトライトンを選択。『チーム三菱ラリーアート』を結成し、三菱自動車が全面的にバックアップする体制で2022年から参戦を開始した。復活にあたって調査をしてみると、ラリーアートは日本だけでなくアジアでも多く認知されていることが確認できたという。日本では50~60代が中心で、WRCやダカールラリーの印象が強いのに対して、アセアンでは30~40代からの支持も多く、モータースポーツブランドとしてのイメージが浸透しているという。

「お客様の期待はものすごく大きいと感じています」と、チーム三菱ラリーアートの総監督を務める増岡氏は話す。「小さく産んで、大きく育てようと、僕は最初に社内で言いました。いきなり大風呂敷を広げるのではなく、細く、長く、地道にこのブランドを大事に育てていこうと。その意味で、AXCRに参戦できたのは良かったと思っています」

2022年は初挑戦ながら総合優勝を果たした。2023年はグローバル発表直後の新型トライトンに切り替え、総合3位になった。そして今年、8月11日~17日にタイ南部~中部で開催される大会には4台体制で参戦する。新車のまま臨んだ昨年の結果を受けて大幅にアップデートした。競合に対して排気量でハンディがあるエンジン(2.4Lディーゼル)は低回転での扱いやすさと応答性を向上。トルク容量の大きい競技用トランスミッションを採用し、耐久性と操作性を向上させた。またトレッドを拡大して悪路走破性と高速域での安定性を引き上げるとともに、リヤサスペンションはリーフスプリングからコイルスプリングに変更。荒れた路面での大きな衝撃を効果的に吸収し、路面への追従性を高めている。この変更により、大きなギャップの乗り越え性が高まり、昨年より速度を落とさずにクリアできるようになった。

「ダカールラリーのときもそうでしたが、トップスピードを上げるよりもボトムスピードを上げて平均速度を高めていくのです」と話す増岡氏。続けて「やっとラリーアートらしくなってきました」と付け加えた。聞けばコイルスプリングを4リンクリジッド式に変更するにあたっては、1997年にダカールラリーで1~4位を独占したパジェロのリヤサスペンションを実測して、そのジオメトリーをトライトンに採用したというのである。

「自信を持って勧められるクルマ作りに役立てばという想いで取り組んでいます。そのためにはしっかりとクルマを鍛え上げます。最終的にはラリーアートのバッジをつけたコンプリートカーを販売できたらという夢を持っています」

大賛成だ。また今年のAXCRには、社内の運転教育インストラクターを務める小出一登氏がドライバーとして参戦する。

「レースから得た貴重な経験をテストドライバーに伝えて、市販車にフィードバックしてもらうのが僕の役割だと思ってこの活動に参加しています」と小出氏。増岡氏は、「三菱車が良くなったのは、彼らが育って四輪制御をはじめいろんな領域で緻密な制御ができるようになったから。そういう意味で、厳しい環境を経験することはクルマづくりにすごく役立つと思います」と期待を寄せる。

ラリーアート復活を聞いた日本のファンからは、かつて栄華を極めたWRCやパリダカ、パジェロの復活を求める声が届いているという。「ラリーアートの名前を使うからには、当然それも考えなければいけない。そのプレッシャーが高まっているのは事実です」と大谷氏。

トップカテゴリーに参戦してこそラリーアートは完全復活したといえる。ただし、かつてと現在では状況が違う。電動化の時代であり、販売主力車種はSUVやミニバン、ピックアップトラックだ。WRCやダカールへの復帰がふさわしいとは限らない。ファンの受け止め方もそうだろう。かつて自分を熱くしてくれたバンドが再結成してくれたのはうれしいが、名曲の再演よりもむしろ、現代の感覚にマッチした新曲が聴きたいのではないか。まずは復活に感謝。今後どのようにワクワクさせてくれるかに期待である。

世良耕太/Kota Sera

「Save Our Ship」の続きは本誌で

復活の狼煙をあげた三菱ラリーアート 世良耕太

MAZDAは何故そこまで拘り続けるのか 小沢コージ

ジュニア世代が引き継いだあの頃の夏 山下 剛