1967年9月のサザンクロスラリー(オーストラリア)にコルト1000Fで出場したのが、三菱自動車とラリーを結びつける出発点になった。

小学生の頃に市の公民館にやってきた「ジョギンダ・シンが乗った46番のランサー1600GSR」を見て虜になった田中泰男さんは、学生時代はランタボ(ランサーEX2000ターボ)でラリーをやり、「必然的に」三菱自動車工業の社員になった。

’89年の終わり頃、研究部にWRC(世界ラリー選手権)参戦車両の開発を行う専門チームをつくることになり、社内で募集がかけられた。手を上げた田中さんは晴れて開発チームの一員となったが、チームといっても2~3人である。だから、鍛えられた。

「ボディの解析からサスペンションに駆動系と、なんでもやらなければなりませんでした。おかげでいろんな知識を身につけることができ、クルマ全体のことがわかるようになりました」

後の話になるが、三菱は’12年から’14年にかけて、量産電気自動車i-MiEVのコンポーネントを使って競技車両を仕立て、パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライムに挑戦した。その際はあえて若い技術者に絞って開発チームを形成。短期間で成果を出すことが求められたプロジェクトだったために鍛えられ、その鍛えられた技術者が量産開発部門に戻って活躍しているという。モータースポーツを通じて技術者を鍛えるのは、三菱の伝統だ。

競技車両の開発チームと量産車の開発部門を隔てる垣根が低く、相互に交流してお互いの技術を高めていくのもまた、三菱の伝統だ。WRCがグループA規定で行われていた時代は、ベースとなる量産車の持つポテンシャルが、競技車両のパフォーマンスにダイレクトに響いた。そうなると、競技に適した量産車が欲しくなる。

「ギャランVR-4で参戦していたのですが、モデルチェンジすると大きく、重くなることがわかっていました。そうなると最低重量以下に抑えるのは無理でした」

コンパクトなランサーにVR-4で培った2ℓのターボエンジンと4WDシステムを移植すれば、戦闘力の高い車両になる。試作車を作って量産部門に猛アピールした結果生まれたのが、’93年に実戦デビューしたランサー・エボリューションだった。参戦に必要なホモロゲーションを取得するには年間2,500台の生産台数が必要で、果たしてそんな台数がさばけるかという不安があった。しかし、量産部門から見れば少量だったため、既存モデルでは不可能な技術的なチャンレンジができる。結果的にはさまざまな部門からサポートが得られることになり、ランエボはバージョンアップするごとに、WRCのベース車両としてはもちろんのこと、量産車としても磨き上げられていった。

「私が’88年に入社したときにはすでに、ラリーの開発と量産車の開発が密接につながっている感じでした。開発のトップが理解を示していたからだと思います」

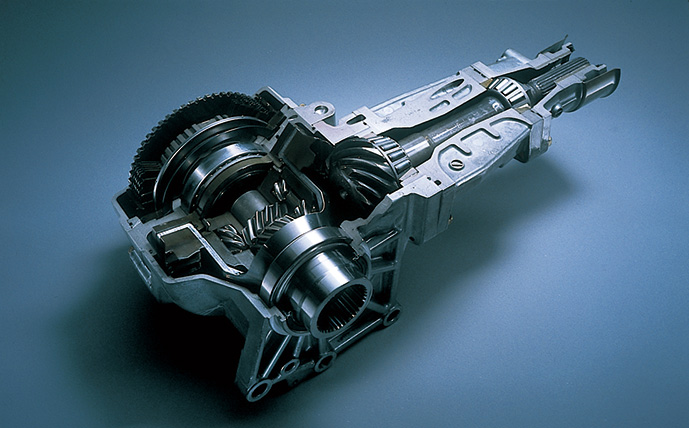

4輪運動制御技術のスペシャリストである澤瀬 薫さんは、そう当時を振り返る。運動性能の基礎理論に基づいて4WDシステムを構築するのはWRCも量産車も同じ。澤瀬さんは量産車側にいて、WRC車両開発側と情報交換しながら開発に携わっていた。前後の駆動力配分を制御するアクティブ・センター・ディファレンシャル(ACD)を初めて採用したランエボⅦの開発では、量産サイドの技術を生かすことで、競技車両側の制御を洗練させた。

「WRCの開発と量産車の開発は常に交流していました。三菱自動車の場合、モータースポーツは単なるプロモーション活動ではなく、量産車を鍛えるためでした。そういう文化だったのです」

アウトランダーやエクリプスクロスといった最新の新車開発でも、ラリーで遭遇するような未舗装路での耐久性を確認しているという。過剰品質かもしれないと認識しつつも、省くことができないのだ。しかしそうした過酷な試験を課すからこそ、操縦安定性の向上に効く剛性が確保でき、走らせて楽しい、三菱のDNAを受け継いだクルマが生まれるのである。

田中泰男 (Tanaka Yasuo)

澤瀬 薫 (Sawase Kaoru)

WRC展

展示内容

・ランサーエボリューション グループA仕様車両 1台

・WRCを戦ったマシン(解説付き、パネル展示)

・歴代ランサーエボリューション(パネル展示)

三菱自動車 本社ショールーム「My Play Ground」

ランサー1600GSR #46

ランサーEX2000ターボ

ギャラン VR-4 (スペックは市販車)

’93年 ランサーエボリューションⅠ

アクティブ・センター・デフ(エボⅦ)