文・小出直史

人生の豊かさと直結する移動の自由をどれだけ長くキープできるかはOver50であるわれわれにとって気になるテーマである。

視覚機能の観点から見たときどのようにすればできるだけ長く安全にクルマの運転を続けられるのだろうか。

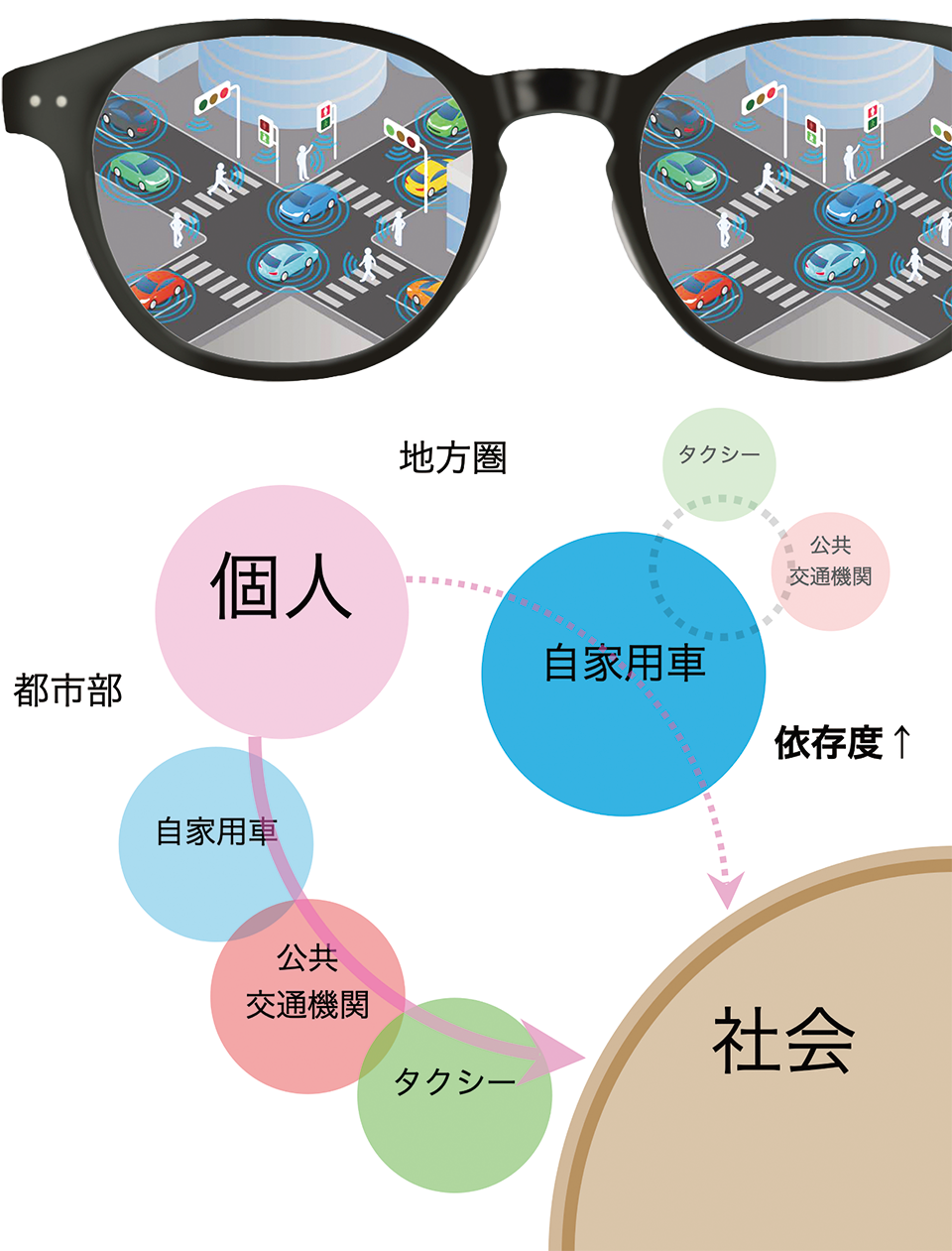

ボクらはクルマを少しでも長く安全に運転を続けるためには何ができるだろうか? 年齢を重ねるごとに、視覚機能や反応速度といった運転に欠かせない能力が低下していくことは誰しもが避けられない。地方圏に目を向ければ、深刻な少子高齢化と人口減少から公共交通は弱体化の一途をたどり、マイカーへの依存度は一層高まっている。安全を確保しながら移動の自由を諦めない未来のクルマ社会をボクらは迎えられるのだろうか。

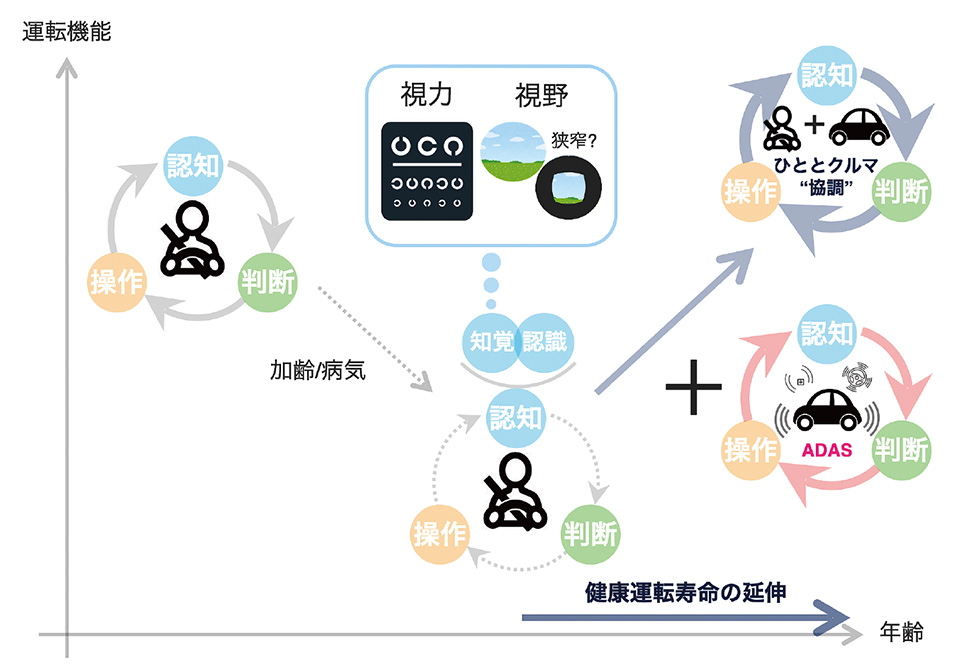

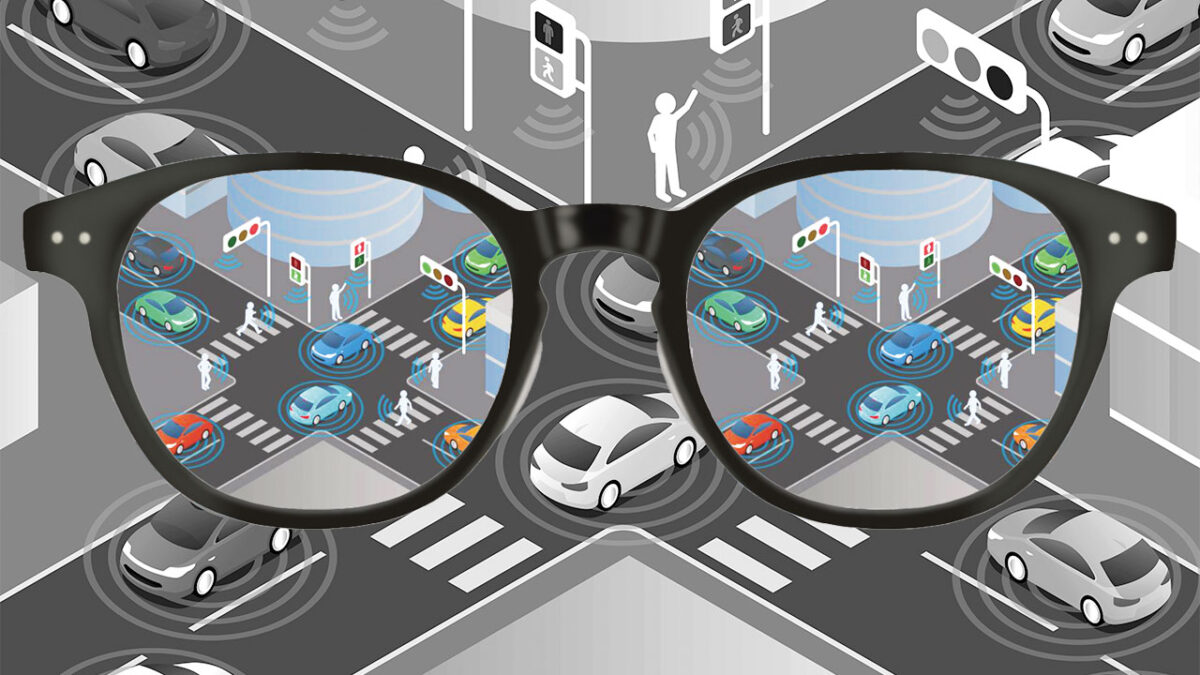

本稿では、そんな問題意識について、クルマと“ひと”にそれぞれから概観してみようと思う。具体的には、クルマからは先進運転支援システム(ADAS※1)とその普及について、ひとについては運転機能の中でとりわけ重要とされる視覚機能のうち、近年加齢による影響として注目されている視野について取り上げようと思う。

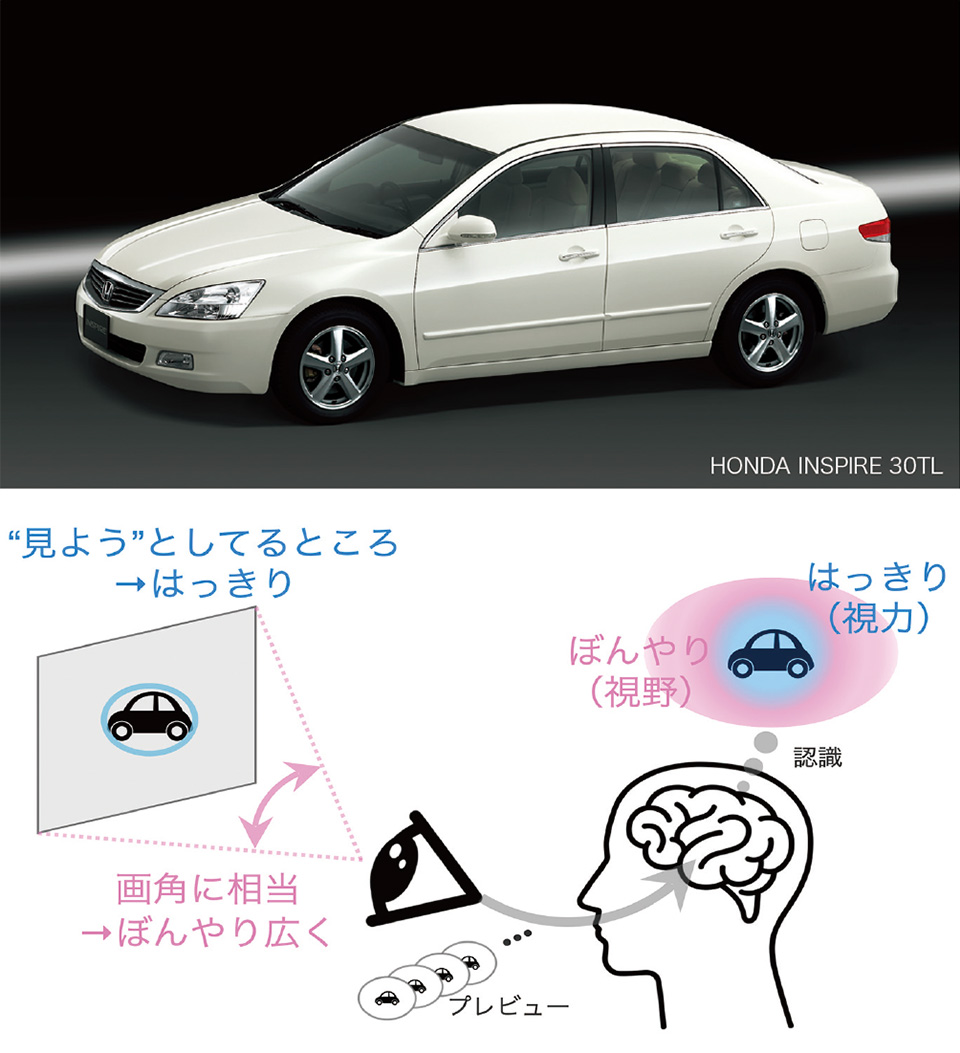

はじめに、ADASは、ドライバーが担う「認知」「判断」「操作」に対して、車両に搭載されたセンサーやカメラ、システムを駆使してクルマが単独で支援・介入を行うシステムの総称だ。例を挙げれば、クルマが死角や危険を察知し、適切なタイミングで警告を発したり、時には自動でブレーキをかけたりする。歴史的には、2003年にホンダ・インスパイアに世界初の追突軽減ブレーキが搭載された市販車が発売されて以来、この20年余りで運転支援システムは大きく進化している。2021年には新型車に対する衝突被害軽減ブレーキの装着が法的に義務化され、メーカーに課されているクルマの安全に関わる基準は着実に向上してきている。一方で、ユーザーサイドからみた普及状況というと、2023年時点で自動ブレーキの普及率はまだ35%(※2)程度となっている。クルマの乗り換えコストなど経済的な事情も絡み、社会に浸透するにはまだ時間がかかりそうだ。

次に、ひと(運転手)の運転能力から眺めてみよう。ボクらが「目が見える」と表現しているのは、「見ようとしているところ」について、カメラに相当する眼を通じて送られたプレビュー画面を脳で認識している状態である。焦点が合ったはっきり見える狭い範囲を視力と呼び、一方で、見たいものの周りにあることがわかるくらいの広い範囲を視野と呼んでいる。視力は視力検査や日常生活で自覚しやすいのに対し、視野の障害は、

❶緩やかに進行することが多いこと

❷片目に視野欠損があっても反対の目で見えるため両目では困らないこと

❸補填現象と呼ばれる視野の欠けたところを脳が親切にも補ってくれる機能があること

❹目を動かす視線行動からスキャンしてみているため脳による再構成ができること

などから自覚症状に乏しい。近年、視野障害と運転の関係に注目が集まっており、2022年3月には国土交通省から「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル※3」が出されている。医療界からは、「運転外来」として、視覚に不安を感じる方の受け入れを試みる医療機関もでてきている。

視野障害をきたす代表的な疾患としては緑内障が知られている。2000~’02年にかけて実施された大規模調査(多治見スタディ※4)の報告では、40歳以上の成人における緑内障有病率は5%であった。緑内障は早期発見・早期治療で対処できる病気の1つであり、40歳以上に眼科検診が推奨されている意味がよくわかる。皆さんも一度ものは試しで目の検診に足を運んでみてみてはどうだろうか。

最後に、ボクらが少しでも長く安全にクルマを運転し続けるためには、今回紹介した視覚のみでなく、心とからだ両方の健康が大前提だ。誰しもが避けて通れない加齢や病気による「衰え」に対して、早期発見・早期治療で先手を打つ社会的な意識は不可欠だ。そして、最新の技術を活用してクルマにサポートしてもらうことで、健康運転寿命を延ばしていく包摂的なクルマ社会を願ってやまない。

小出直史/Naoshi Koide

名古屋大学未来社会創造機構モビリティ社会研究所の特任准教授。1984年愛知県生まれ。博士(医学)、薬剤師。ADASの普及に関する研究を行い、視野障害をはじめとする高齢者の健康運転リスクや地方圏の公共交通弱体化といった社会的課題に取り組んでいる。最新技術を活用した安全確保を前提に、運転をむやみに取り上げない包摂的なクルマ社会の実現を目指している。